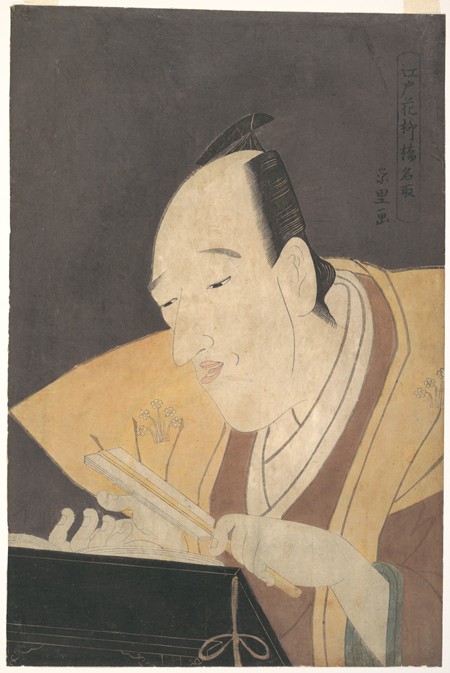

松平定信が、没収した青本『金々先生栄花夢』を読み耽っています。

カ行を抜いて話すという遊里の言葉にまで興味津々。

遊里にある隠れた符号を面白がっている。

勉学好きなだけに、未知の世界を描き出す読み物に夢中になっていると稲荷ナビが解説するのですが、これも武士の本音と建前にも思えます。

例えば上品な武士となれば、下品な浮世絵なんて“見ない”ことになっておりやして。

しかし、さる大名のコレクションからは、春画も含めて浮世絵がどっさどっさと出てくるなんてこともある。

江戸時代後期ともなれば、武士出身の浮世絵師である歌川広重に対し、天童藩が絵の注文を入れてくる。垣根はどんどん崩れてゆくものなのです。

定信の場合、この読解力の高さがこの先どう繋がるのか。

松平定信/wikipediaより引用

安永6年、江戸は富本節と青本ブーム

さて、時は安永6年(1777年)も明けました。

馬面太夫はめでたく二代目富本豊前太夫を襲名……となりゃ「直伝」の富元本は売れるわけでさ、吉原の耕書堂にも客が足を伸ばしてきます。

『江戸花柳橋名取 二代目富本豊前掾』/wikipediaより引用

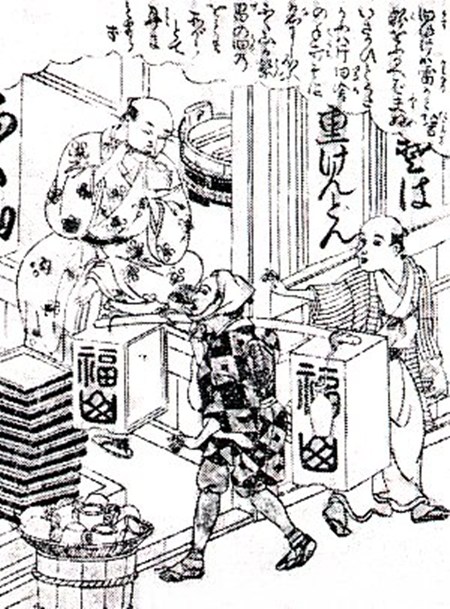

女客をみて、つるべ蕎麦の半次郎はしみじみと感心しています。

男客なら吉原の入り口にまで足を伸ばし、つるべ蕎麦で小腹を満たし、耕書堂で『吉原細見』を買って帰るという観光ルートがありました。

女客ではなかなかそうはいかなかった。

蕎麦を食べる江戸の町民・北尾重政作/wikipediaより引用

ただし、蔦重は本の売れ行きについて「思ったほどじゃねえ……」となんだか弱気。

留四郎がテキパキと説明します。

芝居町にもおろし、師匠方がまとめて買いにくる。

要するに三味線の師匠がまとめて買って弟子に配本するという仕組みですね。

そうしたルートがあるからには、店頭でそこまで売れない。一応、儲けは出ているようだけど蔦重としては寂しいというわけです。

地本問屋の商品を捌けないため、売り物も制限されているんですね。貸本ではお咎めなしだそうですが……。

すると半次郎は「蔦重が売り物を作ればいい」と言い出しました。

春川恋町ならぬ、恋川春町とか、あるいは朋誠堂喜三二とか名前を出していると、次郎兵衛がその喜三二の本を持ってきました。ばかばかしくて面白いんだってよ。

「そういう人に頼めないのか?」と半次郎が聞いてきますが、どちらも戯号(ぎごう)、要するにペンネームであり、正体は不明なんだとか。

しかも市中では人気作家である彼らの争奪戦が始まっていると踏んでいます。

そうなのです。江戸市中は青本ブーム真っ只中!

二大作家である恋川春町と朋誠堂喜三二は鱗形屋が囲い込んでるんだってよ。

飛ぶように青本が売れる鱗形屋に、西村屋が来ています。

ブームが煮詰まってくると読み比べができて、ますます楽しくなってくるそうですぜ。あっしとしちゃあ、時代劇がそうなって欲しいんだがねえ。

西村屋は、青本では鱗形屋には敵わないと素直に認めています。

それに対し、鱗形屋も、西村屋には錦絵があると持ち上げる。

「イヒヒヒ」と笑っている西村屋なので、ま、そんだけ売れているってことだろうな。

初代西村屋与八/wikipediaより引用

するとそこへ若木屋がやってきました。

西村屋は吉原とタイアップしているんだから、そりゃ売れますわな。

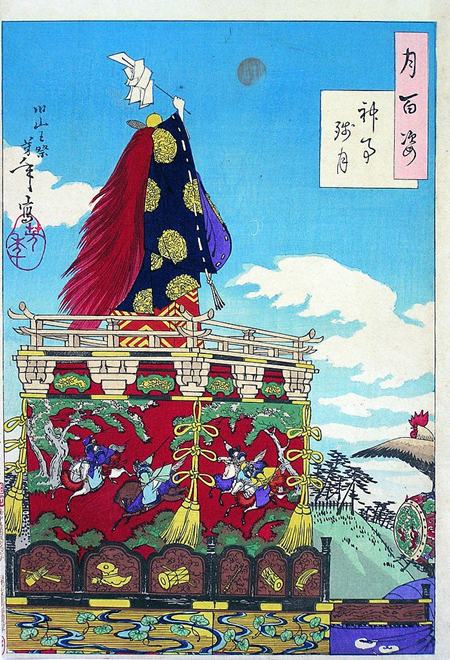

三十日間、俄祭りで盛り上げる

蔦重は忘八親父どもに呼び出され、話題は祭りのことへ。

まだ早い、八月では?とキョトンとしていると、大文字屋が蔦重をぶん殴りながら「去年のことを忘れたのか!」と凄んできます。

ああ、半年前ね。

山王、神田に続いて、近頃じゃ深川の祭りも盛り上がっていると。

江戸時代の山王祭の様子を描いた『月百姿 神事残月』月岡芳年/wikipediaより引用

大文字屋は祭りをやろうと言い出したものの、若木屋が「支度が間に合わねえんじゃねえか」とケチをつけてきて、予算をどうするかってところで話は止まったようなのです。

りつは蔦重に「皆を乗せる仕掛けを考えてくれ」と頼んでくる。

と、そこへ駿河屋の女房であるふじがスーッと音もなく入ってきて「ん」と夫に何か渡しています。

ふじは割とぼけっとしていて、無愛想というか、無頓着にも思えます。次郎兵衛は母親に似ていますかね。

でもそれでいいと思うんですよ。女というだけでやたらと笑ったりしなくてもいいじゃないの。

ふじが渡してきたのは、若木屋の廻状(かいじょう)でした。

【俄祭り】開催の案内であり、八月朔日から三十日間、俄を祭りとして盛大に盛り上げるってよ。

これまた大文字屋の言った通り、山王、神田に続いて深川でも祭りが盛り上がっているので、吉原も名物となる祭りを持てばこれに勝る客寄せはないとのこと。

力を合わせて盛り上げようと誘ってくるだけでなく、こうも書かれていた。

「吉原俄祭り総代 若木屋与八」

大文字屋は自分のアイデアがパクられて悔しがっています。

りつは「すかした顔して自分が差配したと企んだってことか」と吐き捨てます。

しかも、俄を錦絵にもするってよ!

西村屋仕立ての『青楼俄狂言』を出す。

ちなみにこの「青楼」とは李商隠由来の漢語です。吉原はむしろ真っ赤だけれども、あえて漢籍由来を用いることで高級感を出すってことですな。

錦絵で市中に祭りを広めながら、それぞれの店名も出すことにして、参加店からは金2両のエントリー代金を徴収――うまいねぇ。自腹切らないでイイもの出せんじゃないのさ。

これがなかなかお得なキャンペーンらしく、忘八親父たちは迷い、蔦重も感心しています。

すると大文字屋が引っ叩きつつ「どうすんだ! どうすんだ!」と突っ込んでくるのでした。

ちなみにここで再来年大河の予習でも。

祭りの企画どころか、日本近代化の過程でアイデアや基盤を乗っ取られたのが『逆賊の幕臣』で主役を務める小栗忠順でした。

小栗忠順/wikipediaより引用

小栗は、たとえ近代化をしたところで徳川はもう持たないではないか?と指摘されるも、それでも彼は「徳川の世が終わってもこの国は残る」と考え、こう答えたものです。

「なぁに、土蔵付きの売り家(近代化が進んだ江戸のこと)を残してもいいじゃないか」

これぞ江戸っ子。かっこいいじゃねえすか。

大久保利通あたりは、明治政府の首都は大阪にしたかったそうですが、結局、江戸改東京になった。

明治政府は西日本政権なのに、東日本に首都が置かれたのは、それだけ小栗たちが残した遺産が大きかったということでしょう。

小栗は幕政単位で「宵越しの金は持たねえ」をしていたともいえる。

幕府の財政が苦しくなったのは、無謀な攘夷テロを繰り返した志士たちのせいで賠償金をふんだくられたという事情もありますが、それはさておき。

そんな江戸っ子の小栗上野介を埋蔵金云々で語るのは無粋な話なんですね。ンな金ありゃ、小栗は日本の近代化に投資してまさぁ。

むさ苦しくない祭りにはきっと需要がある!

頭を叩かれた蔦重が歩いていくと、見覚えのある武士がいました。

なんでも目当ての扇屋の女郎に会えないようで、帰ろうとしています。

すると武士は、案内をする男衆から若木屋の“ここのえ”を勧められまして……いったんは迷うものの笑い飛ばし、また来ると帰ろうとします。

そこで蔦重の存在に気づきました。

蔦重が、その武士を蔦屋に連れてゆく。

と、どうやらあの男衆は若木屋系列のものらしく、松葉、扇、大文字、丁子といった店を頼むと、よその見世の妓(こ)を勧めてきたそうです。きたねぇ話だ。

武士は、そこで吉原が割れていたことを知り、納得の様子。

「こんなんで祭りなんてできるのか」

蔦重がそう愚痴をこぼすと、武士は興味津々でぜひやるべきだと断言します。

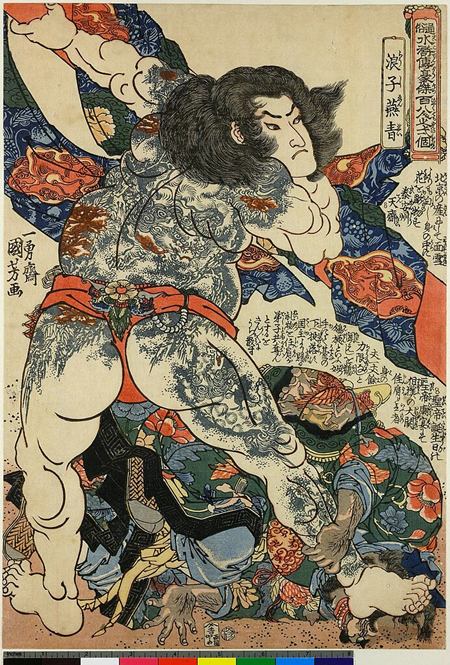

「よその祭りはさ、もう、男ばっかり出てきてむさ苦しいったらねえんだ」

武士の言うことも間違いねぇ。男どもときたら、往々にして褌一丁で尻出してるもんな。

『通俗水滸伝豪傑百八人之一個』歌川国芳/wikipediaより引用

確かに女はあんまり出ないと蔦重も納得。そうなりゃ、女をワッと出しゃあいいと思い付きます。

武士が声を大きくする。

「俄は歌舞伎だ! 女郎は出せずとも、芸者や禿でもいい。つまりは今は禁じられた、本来の女歌舞伎に戻れるってことだ!」

街が割れるのも必ずしも悪いと指摘します。山王や神田にしても、張り合うからこそ祭りの山車が派手になっていった。

逆転の発想ですね。

するとそこへ大文字屋と丁子屋がやって来て、若木屋が俄祭りの費用を着服するつもりだという怪文書の印刷を頼んできます。

おいおい、なにやってんのよ……。

そう思ったら、蔦重もすぐさま怪文書を握りつぶします。

自分の仕切りで祭りを進めたかった大文字屋はそれを諦めきれないようですが、単に潰し合うのはどちらにとっても得ではないでしょう。

「じゃあ、実力で奪い取りましょう!」

蔦重は策を考えると言い出しました。

※続きは【次のページへ】をclick!