こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【『べらぼう』感想あらすじレビュー第12回俄なる『明月余情』】

をクリックお願いします。

“宝暦の色男”こと平沢様

俄祭りについて熱く話し合う蔦重と大文字屋。

すると丁子屋が武士に目が行き「平沢様!」と挨拶し始めました。「お知り合いで?」と蔦重が返すと、大文字屋がまたもや怒鳴りつけます。

「当たり前だ、べらぼうめ! おめえ、“宝暦の色男”、知らねえ奴がいるかよ!」

そう小っ恥ずかしいニックネームを言い出しましたぜ。

なんでもこの平沢様は秋田佐竹様のお留守居役とのことで、昔からご贔屓いただいてるようで。今年の大河は、ゆかりの地が大々的に宣伝しにくい有名人が出てきますね。

平沢常富は、留守居の遊興をうるさく言われるようになったとぼやいています。

最近はなんでも自腹で遊んでいるそうで。まぁ、あのカモ平こと長谷川平蔵よりまともな金銭感覚なので、どうにかなっていそうな様子ですね。

なぜ蔦重と話しているのか――大文字屋が平沢に尋ねると、いい本を作るから気になってたそうで、平沢も手伝うから、一番の出し物を見せつけてやったらどうかと提案してきます。

「平沢様が知恵袋についてくだされば百人力だ! この祭り、勝てる!」

大文字屋も丁子屋も感激しています。なんかパリピ孔明ならぬ、パリピ平沢みてえなノリだね。

歌川国芳『通俗水滸伝豪傑百八人之一個・智多星呉用/wikipediaより引用

祭りに乗っ取ってやらぁ!と腹を括った大文字屋が、若木屋に小判を差し出します。

「へっ、そうまでして祭りに出たいのか?」

「はっ、なに言ってんだ。祭りってのはこうすんだって、俺が身をもって教えてやんなきゃと思ってよォ」

「ならしてんじゃねえぞ、このうらなりが! 鼻の穴に指突っ込んで、面の皮ひんめくるぞ!」

「おお、やってみろ! その前にそのでけえ鼻の穴に猪木舟蹴っ込んでやらぁ!」

そうしていきなり一触即発になるのが江戸っ子です。ったく、猫の喧嘩じゃあるめえし。

ここでジワジワ笑えてくるのが若木屋の後ろでじっとしていた西村屋で、喧嘩になりそうになるとコソコソと這って出て行こうとしています。

かくして「俄」の覇権を懸けた戦いの火蓋が切られました。

さて、平沢プロデュースで稽古が始まり、松葉屋の禿を前に配役が決められてゆく。

平沢は諸葛孔明級の軍師ぶりを発揮し、テキパキと指示を出していきます。これが江戸居留守役の実力かあ。

蔦重が、吉原をよくご存知だと感心していると、年の功だと笑い飛ばす平沢。

そして耕書堂は番付しか出さないのかと聞いてきます。蔦重はとびきりでけえのを考えている、これから仕込むと返しています。

すると見覚えのある男が、二人を監視しています。

こいつは西村屋の元にいる忠七でさね。西村屋に戻ると、さっそく蔦重と平沢のことを報告するのでした。

エレキテルをビジネス展開する源内

蔦重は平賀源内のもとへ。

家の中では何やら作業をしている様子です。

どうやらエレキテル量産に突入しているみたいで、何気ないシーンのようで気が利いているのが、男女半々で働いているところですね。

歴史は男だけが作るものでなく、女だってその場にいる――『べらぼう』はそこが意識されていて、江戸城から江戸の街まで、女性の姿が確認できるのです。

実際の浮世絵師にしてもそうで、絵師によっては女弟子もそれなりにいる。

そういう女弟子たちが女性に絵を教えたり、師匠が受けた注文をこなしていたりする。

注文を受けるのは師匠でも、下請けの実務作業は弟子が行ったりしていて、残念ながら、そういう作業は名前が残りにくいものです。

葛飾北斎の娘・葛飾応為が典型例です。彼女が描いても父のネームバリューがある方が売れるので、売り出す際に作者名を変えてしまっていたのではないかと推察されています。

露木為一『北斎仮宅之図』に描かれた葛飾応為/国立国会図書館蔵

後世においては、そこにいたはずの女性の姿がメディア化の過程で消えることがある。

そうすることで無意識のうちに歴史を見る目が歪んでしまうわけですが、本作は、こういう細かいところでも修正を図ろうとしている。実にえれぇドラマなんすよ。

源内本人は千賀道有の屋敷に行っております。田沼派の医師ですね。

当時の医師がネットワークを有していたことはEテレ『3ヶ月でマスターする江戸時代』第7回でも扱われました。

もうNHKプラスでも見られませんので、再放送の機会があればお見逃しなく。テキストでも触れられています。

2024年と2025年は、大河関連番組が本当に充実しております。

千賀道有と田沼人脈は今後の伏線にもなると思いますので、押さえておくことをお勧めします。再来年大河の予習にも最適ですぜ。

平賀源内作とされるエレキテル(複製)/wikipediaより引用

源内がエレキテルの実演をしています。

なんでも金持ちの家で実演販売しているようで、電気でビリリとすると「治療ができた!」とはしゃいでいます。

源内曰く、悪い気が外に出ていったのが「ビリリ」の証なんだそうですぜ。

漢方は気・血・水で説明すっからね。強引にそういうことはできまさぁ。

胡散臭くてアホみたいな場面ではりますが、これも非常に重要なシーンでしょう。

エレキテルも一応、理屈をこねれば漢方医学になる。しかし本来は西洋由来の技術であり、幕府は目を光らせていたはずなのに、なぜ問題ないのか。

徳川吉宗が積極的に取り入れたことがひとつ。

そして「医術ということならまぁ、いいか……」と抜け道になりやすいところがもうひとつ。

そうした要素が重なり、医術がこの時代に開いた穴となって知識が入り込んでくるのですね。

源内が本草学者として漢方医学にも通じていたことが重要です。

戻ってきた源内が、吉原にもエレキテルはどうかと蔦重に勧めてきます。

まぁ、ありなんじゃねえの。吉原といやァ房中術てんで、スタミナドリンクなんか売れているし、その一環として大いにありだと思います。

いや、話を俄に戻して。

あの幻の男の正体と答え合わせ

蔦重は、吉原祭りの内情を茶化した原稿を書いて欲しいと頼みます。

しかし多忙らしく、別人を勧めてきます。

なんとそれは、あの朋誠堂喜三二だそうで、蔦重が会っていた答え合わせがようやくなされます。

・「平賀源内に挨拶する」:難易度★☆☆☆☆

・「大門ですれ違う」:難易度★★★★★

・「悪態をつきながらすれ違う」:難易度★★★★★

・「頭巾をつけた男が追い出される次郎兵衛の回想場面端っこにいる」:難易度★★★★☆

・「つるべ蕎麦を食べている場面の端っこにいる」難易度:★★★★★

・「次郎兵衛が疲れて帰りたいと蔦重に伝える場面で通り過ぎていく」難易度:★★☆☆☆

いやいや、わかるか、こんなもん!

ともかく朋誠堂喜三二はパリピ平沢ってことで。

朋誠堂喜三二だということは秘密にしてくれ

平沢が俄の稽古をつけているところへ、蔦重がきます。

「朋誠堂喜三二先生! もう〜! 何でいってくれねえんですか!」

すると本人は大慌ての様子で、九郎助稲荷にまで蔦重を引っ張っていきます。

「おおっぴらになれば上から怒られるんだよ!」

泣きそうな顔でそう言い出す喜三二。

確かに、現代でいえば公務員がエロい同人誌稼業で儲けているような話ですもんね。これは現代にも通じる話で、扶持以外の稼ぎは罷りならんってことらしい。

実際はそうもできないため、内職している下級武士は多かったもの。そんな中でも歌川広重などは武士と絵師の掛け持ち及びその解消過程で、かなり苦労しています。

てなわけで口止めされつつ、蔦重は「青本を書いて欲しい」と頼んできました。

すると喜三二は、もう書きたくねえってよ。去年から何作も出して飽きがきて、ネタも切れているそうです。

蔦重も「はい、そうですか」と簡単には諦めません。

吉原祭りの舞台裏をネタとして提供します。なんでも源平合戦に見立てるようで。

江戸っ子は、源平合戦や鎌倉武士ネタが大好きで、同じ坂東、ご当地ヒーロー扱いなのですね。

鎌倉時代は描く上で制限がないことも便利です。徳川家康と同じ時代を生きた織田信長と豊臣秀吉は、江戸中期以降、禁止扱いされてしまいます。これに引っかかった喜多川歌麿は大変な目に逢いました。

これが江戸後期の歌川国芳なんかになりますと「織田信長でなく多田春永でやんす」なんてしょうもねえ誤魔化しで検閲突破して、武者絵をバンバン売りに出しております。

なぜそんな言い訳が通じたのか……。

歌川国芳の描いた織田信長/wikipediaより引用

喜三二は話の元ネタを聞かされると、作家の業ってもんで『竹取物語』でのパロディを思いつきました。

吉原の祭りを制するには、古の花魁・高尾の霊を落とさねばならない。高尾がかぐや姫ということだ。で、そのクエストクリアのためにみんなでくだらない張り合いをするんだとよ。

『光る君へ』でも、まひろ(紫式部)は『竹取物語』の影響を受けていたとされましたね。

それが江戸に来ると、ここまでゲスになるのか。一周回って感動的だ!

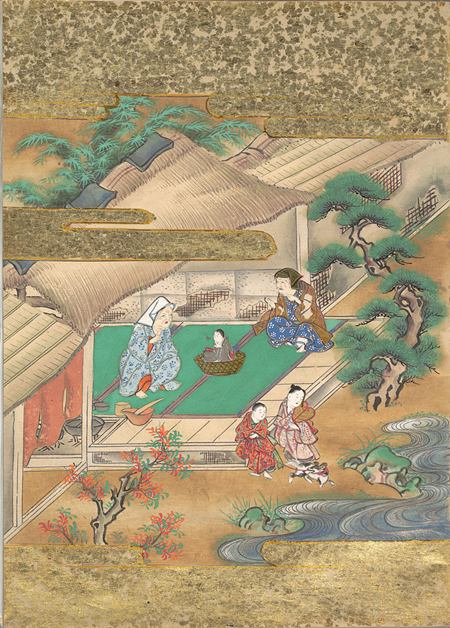

江戸時代に描かれた竹取物語のシーン(かぐや姫を籠に入れて育てる翁夫妻)/wikipediaより引用

こりゃ面白え! めちゃくちゃ面白え! ぜひ読みたいと蔦重は目をキラキラさせています。

喜三二はまだ迷っている。

すると蔦重は、書き上げたあかつきには「吉原あげてのおもてなしだ!」と誘ってきます。こいつ、毎度吉原をうまく使いやがるな。

※続きは【次のページへ】をclick!