こちらは5ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【『べらぼう』感想あらすじレビュー第12回俄なる『明月余情』】

をクリックお願いします。

祭りに神隠しは付き物

松葉屋では、うつせみと松の井が祭りを見下ろしています。

太客を演じるのは二代目林家三平さん。噺家がゲストたぁ、いいですね。

豪商は、花魁たちも打掛を脱ぎ捨てて祭りに参加するよう促します。

うつせみはここで、祭りを見にきた新之助の姿を認めました。すると、その背中をトンと押し、松の井はこう言います。

「祭りに神隠しは付き物でござんす。お幸せに」

そう言いながら笠を手渡すと、うつせみは黙って頷き、人々の波の間をくぐりぬけ、新之助の手を執ります。

二人は、大門をくぐり抜けてゆくのでした。

蔦重はしみじみとこう言います。

「我と人と譲りなく、人と我との隔てなく、俄の文字が調いはべり」

喜三二は手を打ち、こう続けます。

「祭りは神様が来てるから、常には起こらないことが起こるもんでさ」

ここでちゃっかり蔦重は、吉原案内本の執筆まで依頼します。

この店はどんなだ。こんな女郎がいる。そう面白おかしく書いてあるだけ、吉原大好き馴染み意見として書いてはどうかと提案します。別の号を使えばいいってさ。

そしてこうだぜ。

「俺は、平沢様と本を作っていきてえです」

「どうだろうまぁ……ってなぁ、どう? 戯号。吉原大好きな馴染み客の」

「そりゃあどうだろう、まぁ!」

そう笑い合う二人でした。

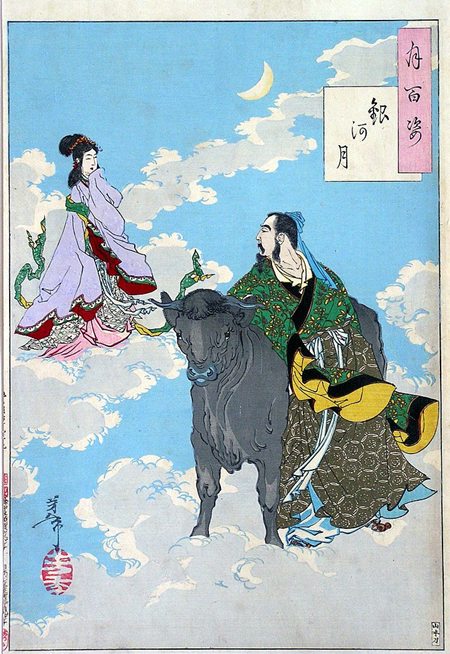

奇跡は確かに起きたんでさ。あの賑やかな祭りが、うつせみと新之助にとっては、織姫と彦星が渡る鵲の橋になりやしたね。

月岡芳年『月百姿 銀河月』/wikipediaより引用

しかし、稲荷ナビは不穏なことを語ります。

我と人との隔てない幸せな時も、俄祭りの間だけ、目覚めれば終わるかりそめのひとときなんだと。その裏で、世の仕組みは軋み始めているのだとか。

うつせみと新之助が手を執り合う一方、蔦重と別れた瀬川こと瀬以は鳥山検校の元にいます。

鳥山検校が奏でる三味線の音は、どこか心をかき乱すような不穏さがある。

市原隼人さんは三味線を習得し、吹き替えは使っていないそうで、この難役を吟味し、ただならぬ迫力と荘厳さをもって演じています。

鳥山検校の静謐な凄み。まるで抜き身の刃を構えながら、刺そうかとこちらに突きつけてくるような、そんな冷たさがある。ちょっとでも気を抜いたら、血が流れてしまうような。

瀬以もそれを感じとっているのか、不穏を感じたような表情を浮かべるのでした。

MVP:大文字屋と若木屋

結局、こいつらは何がしたかったのか?

そう言いたくなるようで、日本文化の芯を見せつけてくれるようなシーンとなりました。

彼らのバトルは「まるでヤンキー漫画のようだ」とも言われました。

なるほど、私なりに考えてみましたが、ああいう若者同士がバチバチとチーム単位で争うフィクションって、日本文化らしさの精髄のようだとも思えてきます。

今回の展開は、日本人じゃないとピンとこないようでいて、実際は日本のエンタメに浸かっている人ならばピンとくるんじゃないかと感じるのです。

「あー、『SLAM DUNK』とかね!」とまあ、中国あたりじゃこうなるでしょう。

例えばお互い、揃いの浴衣を着ていますよね。

これも、本作らしい江戸文化の味わい方を示しております。

浮世絵では、同じ町内やサークル同士が揃いの浴衣を着ているものがあります。

お揃い浴衣も江戸文化で、そういうのが今にも繋がっていると思うと楽しい。

なんのかんのでバチバチ火花散らして、仲直りする。

試合のあととか、殴り合いのあととか。

それと同じですよね。

もう江戸文化は我々の骨身に染みついていて、抜けねえんじゃねえの?

あの二人が対峙しているところでそう思いました。

普通に生きていた人々の息遣いが感じ取れる、なんとも素敵な話じゃねえですか。

んで、そんな二人が盛り上げたおかげで、うつせみと新之助は“神隠し”によりいずこかへ消えてゆきました。

様々な偶然と人の縁が織りなす奇跡。

なんとも粋じゃないですか。

褌一丁&刺青のこと

二人がエキサイトして「褌一丁になった」というのも、江戸文化を考える上で非常に大事です。

江戸は高温多湿な上に男ばかりなので、江戸っ子はしょっちゅう脱ぎ出す。

「夏なので裸だった」

というような話を江戸っ子はよくする。それがもう当然になっていると。

歌川国芳の絵なぞ見ていると「こいつらなんでこんなに脱いでいるのか」としみじみ感じてしまいます。

幕末に来日した外国人の写真も、褌一丁はしばしばあるもんですが。

『飛脚、日本と絵入り日本人』エメ・アンベール/wikipediaより引用

で、そうやって脱いだ時、刺青を入れているとポイントが上がる。

いきのいい兄ちゃんはやたらと入れるんです。

今回の放送でちぃと不満があるとすれば、誰も倶利伽羅紋紋にはなってねえことかな。一人くらいいてもいいじゃないの。

刺青は最先端ファッションではありますが、儒教思想には反するため武士は原則禁止です。

名奉行・遠山金四郎が江戸っ子に愛されたチャームポイントとして、武士なのに若い頃調子こいて刺青を入れてしまったことがあるそうで。

あんなに派手な桜だったかどうかについては諸説ありますが、ワンポイントでも大変なことでした。

それがどうして今日みたいな刺青に厳しい世の中になったか?というと、様々な要素はありますが、要は明治以降に規制されていったのが大きい。

例えば徴兵検査で刺青が見つかると、えれぇ怒られるんです。

明治以降というのは、言ってみれば「国民全部を武士にしよう」という恐ろしい世の中でして。

因果関係として、刺青入れてイキがるような兄ちゃんは反社会的な行動も取りやすい。てなわけで、刺青は極道の証扱いされ、世間様から隠されるようになっちまったんです。

しかし、元を辿れば粋な文化だし、技術も世界最高峰。

イギリスの王族だって、来日時にわざわざ刺青入れていたほどなのです。

それを一律に刺青を悪とみなし、アイヌのような先住民のものまで貶めた。

銭湯で民族伝統の刺青を入れているだけで断られた外国の方の話も聞きました。

今どき、刺青=反社会的というのも単純じゃないですかね?

というわけで、私は刺青が大好きですし、単純に悪と決めつけてプールやら銭湯から締め出すのは好きになれません。

見る機会はまだないけれど、駿河屋の親父は刺青を入れているそうで、そういうところが本作の長所だと思います。

総評

ギョッとするほど暑い、すっかり初夏のような気候に驚きつつも、これァユニクロ浅草限定浮世絵アパレルが着られる季節だと思いましたね。

今年は相撲。

北斎と広重かつ、ワンポイントで墨摺モチーフですんで、ビギナーでも安心できるラインアップでさ。

昨年のダークファンタジーはちとハードル高かったからいいと思いやすぜ。てなわけで、浮世絵を推していきやす。

勝川春章の相撲絵/wikipediaより引用

今回は江戸文化ガイドとして秀逸でした。

江戸っ子の怒りっぽさ。団結するところ。喧嘩早いところ。負けず嫌い。妖怪変化や神隠しが好きで信じてしまうところ。

そういった特質だけでなく、彼らがこよなく愛する助六、曽我兄弟、そういったものが目白押しで、江戸東京博物館の企画のようだと思えました。

それだけ役立つのに、ドラマとしても非常に面白い。

昨年と今年の大河ドラマ特徴としては、関連番組や企画が多いこともあげられます。

特にEテレの『3ヶ月でマスターする江戸時代』は、あと1回で終了してしまいますが、本当に素晴らしい。

コラボスペシャルの『歴史探偵』も素晴らしかった。

松葉屋女将役の水野美紀さんが、この役の正義とどう折り合いをつけるのか、真剣に考えて演じたことが伝わってきました。

この「真剣に悩み考えること」が大事なのでしょう。そこをきちんと伝えていくことが重要です。

この回ではしっかりと、当時の政治が女性の心と体を搾取して、金を得る仕組みがあったと解説されていました。

ここまできたか。ついにこうなったか。国やシステムとしての性的搾取を遂に認めたか。そう感慨深いものがありました。

徳川幕府だけに責任を押し付けることには無理があるのです。

明治政府はそこを改善しようとはせず、芸娼妓解放令のような誤魔化しだけで続行しております。

娼妓を救おうとしたのは、プロテスタント系やフェミニズム系の活動家であって、政府主導ではありません。

そういう事情があるせいか、どうしたって吉原周りはおかしなことが続いてまして。

特に2000年代あたりの歴史修正的な責任逃れはギョッとするほど酷いもんがあると、その頃に書かれた本を読むとあらためて思います。

日本は2000年代から2010年代にかけて「日本スゴイ」言説が跳梁跋扈していた。

その流れも終わりが見えてきたからこそ、こうやって吉原というテーマを見据えられるんだなと感じます。

日本文化を語るとなればどうしたって吉原は避けて通れない。そこを正面切って避けずに挑む。大文字屋と若木屋の雀踊りみてえに突き進む。

そういう気概がドラマ周辺から見えてきて、とてもいい侠気の風を感じておりやすぜ。

吉原を扱うことには賛否両論だとわかっちゃいますが、まず、議論の俎上に載せていかないとどうにもならねえんすよ。

大文字屋が気に入らねえから俄祭りを潰そうとして、蔦重が一蹴したじゃねえですか。

潰そうとしたり、打ち切りハッシュタグを回すんでなく、同じ土俵で話し合って実り合うことが時代を先に進めんでさ。

というわけでですね、来年はさておき、再来年大河にまで流れが続いていくとも思えます。

江戸後期から幕末まで、江戸市中に出回る草子や浮世絵も重要です。

蔦屋重三郎の後継者たちも無茶苦茶根性がありますんで。

今年、地本問屋や浮世絵に興味を持ち、調べていくうちに、幕末まで到達する。

そういう興味関心の広げ方ができて、とても意義あることだと感じているところです。

あわせて読みたい関連記事

-

『べらぼう』尾美としのり演じる朋誠堂喜三二~蔦重と手を組む武士作家の実力は?

続きを見る

-

『べらぼう』西村まさ彦が演じる西村屋与八~鱗形屋の二男と江戸の出版界を牽引

続きを見る

-

『べらぼう』片岡愛之助が演じる鱗形屋孫兵衛~史実では重三郎とどんな関係だった?

続きを見る

-

『べらぼう』主人公・蔦屋重三郎~史実はどんな人物でいかなる実績があったのか

続きを見る

-

『べらぼう』吉原女郎が本気で男に惚れたらおしめえよ「真があっての運の尽き」

続きを見る

【参考】

べらぼう/公式サイト