吉原遊郭のキラキラとした世界だけでなく、死体が投げ捨てられる現実もきっちり描いて話題の大河ドラマ『べらぼう』。

第9回放送では、絶望感にまみれたシーンが映し出されました。

うつせみと新之助が吉原から「足抜け」をしようとして失敗。足抜けを夢見ていた瀬川と蔦屋重三郎も、その様を見て諦めてしまいます。

ああも無惨に引き離されてゆく場面を見ていると、吉原の女郎たちは決して男に惚れてはならない、単なる客であり、まともに人を好きになることなどないという印象を抱かされます。

ただし、「マブ」という本命がいることもまたお約束。

辛い務めも、マブと憂さを晴らせばどうにかなるということもありました。

『助六由縁江戸桜』で描かれる花魁揚巻と、マブの助六は、江戸っ子大人気のカップルです。

助六(江戸東京博物館)/wikipediaより引用

あるいは、足抜けの数少ない成功例として、山本権兵衛と登喜夫妻がおります。

ときは明治11年(1878年)、まだ若き海軍士官であった山本は、可憐な女郎の登喜に一目惚れしました。しかし、貧乏士官に身請けするだけの金なぞない。

そこで山本は、海軍士官学校の船を用い、遊郭の裏手にある海から救い出すという離れ業をやってのけたのでした。

山本をこの妻を生涯愛し抜き、明治の元勲としては珍しい一夫一妻を貫きました。救い出した登喜に、ふりがなをつけて渡した誓約書は、今読んでも感動的です。こんな純愛も生まれることがあったのですね。

といっても、これも船を使うという離れ業。海軍士官が生まれた明治以降の話ではあります。

では、江戸時代の吉原における現実はどうだったのか?

もしも男に惚れてしまったらどうなるのか?

客を上手に騙しながらも、稀に自らが泥沼にハマってしまう――吉原女郎たちの恋について考察してみましょう。

※「非人」という差別語が文中に登場しますが、当時の状況や背景を紹介するため、本稿ではそのまま記述します。

上方から流れてきた風流を取り入れる吉原

徳川家康が江戸に入府して、急速に街が発展していく最中、京都の遊里を参考にして築かれた幕府公認の遊郭・吉原。

長いこと上方を模倣してきた江戸では、吉原でもその名残が多々見られます。

例えば「文使い」もその一つでしょう。

これは大河ドラマ『光る君へ』にも通じるところがあり、乙丸がまひろ(紫式部)の手紙を運ぶと、今度は百舌彦が三郎(藤原道長)の返信を持ってくるというように、誰かに託して文のやりとりが行われていました。

吉原でも外に出ることができる蔦屋重三郎のような人間が、女郎の文を馴染み客まで届けます。うつせみの手紙を新之助に渡すシーンがそれですね。

その際、周囲に見つかってはまずいわけで、平安時代も江戸時代も、こうした役目はなかなか大変なものでした。

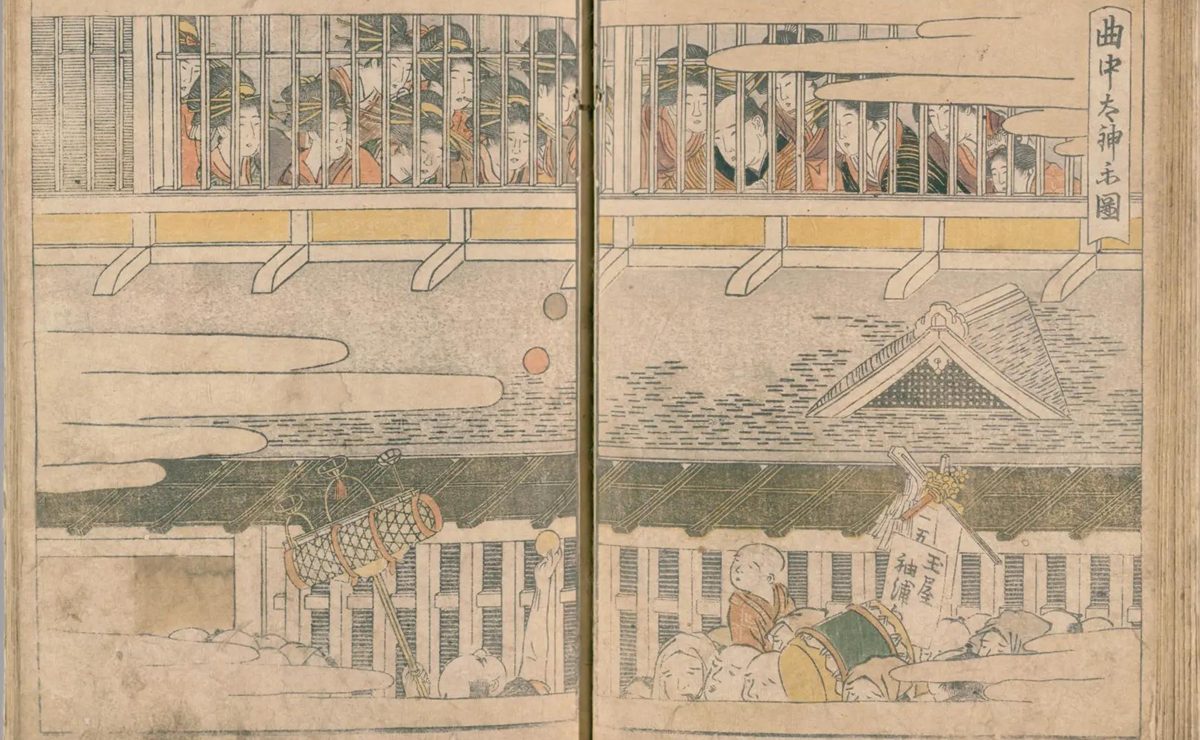

吉原を描いた喜多川歌麿の作品/国立国会図書館蔵

「源氏名」も上方から模倣した風習の一つです。

現代でも使われるこの言葉は、女郎の呼び名として『源氏物語』ゆかりの名前を用いることが多かったため、こう呼ばれるようになりました。

他ならぬ「うつせみ」も『源氏物語』の女君由来の名前ですね。

一夜の遊び――吉原と言えばそんな風に見られるかもしれませんが、格式のある廓では「女郎と客の間に擬似婚姻関係」を成立させます。

それゆえ夜を共にするまでは簡単ではありません。

一回目は「初会」といって、相手が誰であろうと初めてのときはろくに口も利かない。

同じ女郎に二度目に会うことは「裏を返す」と言います。裏を返さないことは野暮、無粋の極みであり、最低でも二回は通うものでした。

三度目でやっと「馴染み」となります。ここまで通うと、客は専用の箸を作ってもらいます。ドラマでは鳥山検校が瀬川から受け取っていましたね。

結局、吉原で高度な遊びを堪能しようと思ったら、男は女のもとに三日通わねばならない――これも平安時代の婚礼スタイルを模した様式です。これが面倒な客は、岡場所に足を運びます。

画像はイメージです(『源氏物語絵巻』より/wikipediaより引用)

そもそも平安時代の結婚はどう進められた?という点については、以下の記事をご参照いただき、

-

平安貴族が結婚に至るまでの不思議な手順~文を書き夜を共に過ごして三日通う

続きを見る

吉原に話を戻しますと、そこでは季節ごとに様々なイベントが催されました。

春は花見。

秋は月見。

王朝貴族さながらの豪華な行事はその度に華々しく彩られ、大奥に並ぶのではないかと思われるほど。

吉原に限ったことではなく、江戸文化そのものも平安時代の影響を強く受けていました。

例えば【美人画】定番の題材として扱われるのが『源氏物語』女三の宮です。

彼女が蹴鞠を見ているとき、猫が御簾を巻き上げてしまうシーンが当時は非常に好評でした。

江戸っ子の好みに合わせ、当世風の装いをした美人が、巻きあげられた御簾の中にいるのです。

読み物としての『源氏物語』も大人気で、『湖月抄』はじめ研究書が書かれたのも江戸時代。

若い娘に読ませるのは教育的にいかがなものか?と議論になったほどです。

【春本】や【春画】でも、平安貴族の睦み合いは定番素材であり、さらにそこに江戸っ子好みの題材として鎌倉幕府の人物も加えられてゆきます。

男色から学んだ危険な「手練手管」

吉原ひいては江戸の奥深いところは、様々な要素を貪欲に取り入れていったことでしょう。

京都の貴族を模した男女関係だけでなく、男色特有の激しい恋の駆け引きも持ち込まれました。

ただし、大河ドラマ『べらぼう』の平賀源内が語っていたように、江戸時代に男性同士の婚姻関係は成立しません。

彼らはゆえに愛情の証として「身も心も捧げていることを示す」ようになる。

一体どうするのか?

というと、肉体を傷つけるのでした。

現代で「あなたのことをこんなにも思っているの!」という文面と共にリストカットの写真が送られてきたら、ドン引きされる方が多いでしょう。

しかし、当時の男色は違います。

結婚で結ばれることのできない二人は、血と肉を伴うことで愛を確かめ合う。

その一例として残されているのが、少し前の戦国時代、伊達政宗が男色関係にあった只野作十郎相手残した書状でしょう。

伊達政宗/wikipediaより引用

そこにはこう書かれています。

あなたもご存知でしょうが、私も若い頃、酒に酔うと、腕を割き、太股を突いたものでした。

「貫肉」とか「腕引」と呼ばれ、文字通り、肉を貫き、腕に刃を引くことです。

相手を思うあまり、興奮しながら身を傷付ける。

それが愛の証とされていましたが、吉原の女郎たちにもその“手法”は広まってゆきました。

一体どんなカタチで広まったのか? 具体的に見てまいりましょう。

※続きは【次のページへ】をclick!