大河ドラマ『べらぼう』の第30回放送で“枕絵”が大きな話題となりました。

蔦屋重三郎が、喜多川歌麿を大きく売り出すために「描かないか?」と持ちかけたのです。

枕絵とは、つまり春画のこと。

これから売り出そうと画策している絵師に、そんなエロ作品を勧めるなんて、蔦重、どうかしちゃったの?と思いきや、本人の説明によるとどうも事情が違う。

枕絵とは……by蔦重

・名のある絵師なら誰しも通る道

・みな面白い作品を残している

・そこから大成することも珍しくない

蔦屋重三郎/wikipediaより引用

ドラマでは、まるで登竜門のような言い方でしたが、実際、これはその通りでして、むしろ手がけていない絵師は少数派。

当時の絵師がほとんど必ず通る道でした。

つまりは、それだけ世間に認知されていたということでもあり、江戸へ来たなら地元へ持って帰りたい人気の土産でした。

現在では大っぴらに「春画が好きです!」とは言いにくいでしょうが、浮世絵を語る上では欠かせない重要な要素。

かつ、当時の江戸の暮らしを知る上でも見落とせないものです。

そこで気になりませんか?

春画はいつから日本にあったのか。どんなジャンルがあったのか。規制はされたりしなかったのか。

本記事で、その歴史を振り返ってみましょう。

偃息図絵:平安時代には春画はあったのか?

『べらぼう』では【枕絵】や【笑い絵】として紹介されたこのジャンル。

笑い絵の頭文字から「ワの字」という呼び方まであるのですが、それよりも広く通じる言い方は【春画】でしょう。

性的な表現が描かれたことでお馴染み――春画の歴史はいつから始まったのか?

まずは中国からの影響を振り返りたいと思います。

日本が文化面で影響を受けた中国では、男女の交合を天下と結びつけてとらえる思想がありました。

陰陽をつかさどる男女の交合は国家の礎であり、健康の源とも言える。夫婦和合を学ぶため、その過程を描く春画は長らく存在してきました。

日本も、国家を築く上で中国の思想を取り入れていますので、その過程で春画が伝わってきたのも自然なこと。

2024年大河ドラマ『光る君へ』では、春画といえる絵画も登場していましたね。

何かと抜け目ない藤原宣孝が、堅物として知られる藤原実資に、ひそかに絵巻を送る。

そっと中身を広げてみると、肌もあらわに見えるほど薄い絹をまとった唐代美女の姿が現れた。

一瞬であり、ささやかな描写でした。

実資は堅物なようで好色であったという逸話があるため、それを表現したのでしょう。

あえて唐代風の美女にした点も興味深いものでした。実資ほどの教養があれば、もしその絵が誰かに見つかり指摘されても「唐の国ではこのような絵もあるものだ!」と言い訳できなくもない。

藤原実資/wikipediaより引用

では当時、実際にあの手の絵はあったのか……というと、現存して伝わっている似たようなものはありません。ドラマでは考証を踏まえた上で描かれております。

では存在しなかったのか?と問われたら、完全に無いとは言い切れず「それらしきものはあった」となります。

平安前期から使われている言葉として【偃息図絵(おそくずのえ)】があります。

安らかに眠る姿を描いた絵という意味ですが、それは婉曲的な表現で、要は同衾する様子が描かれたもの。

宮中の絵師が手がけ、局部の誇張などはこのころから始まっているとされます。

『源氏物語』が読まれるようになると、同作品をモチーフとした偃息図絵も生まれました。大昔から18禁の二次創作が存在していたということですね。

王朝貴族の交歓は定番のモチーフ。

『光る君へ』をご覧になり、当時の人々がどう愛し合っていたか、疑問を抱かれる方は春画で想像しやすくなります。

肉筆春画時代へ

宮中の絵師が依頼を受けて描いた偃息図絵の時代からくだり、室町後期にもなると、独自性のある日本絵画へと発展。

同時に春画も進化しています。

公家の土佐派や武家の狩野派の絵師たちも、春画を手がけるようになり、本物の絵師がジャンルの一つとして春画を描くようになったのです。

その結果、財力と権力のある依頼主が彼らに作品を頼み、その完成品は現在まで残されている。

鮮やかな春画は、貴人の枕元であやしい魅力を放っていたのでしょう。

こうした絵は単に楽しむためだけではなく、性教育のためでもありました。

やんごとなき姫君はこうした絵で学び、婿と新枕を交わす夜を迎えたわけです。

印刷による春画という革新

上流階級が絵師に頼み、自室で眺めて楽しむ――そんな高級感あふれる春画の楽しみ方は、近世以降変わってゆきます。

中国では宋代以降、木版印刷が普及。

【宋版印刷】による日本最古の印刷物は、藤原摂関家に伝わっています。

まだまだ筆写のみの時代に、いち早く伝えられたものです。

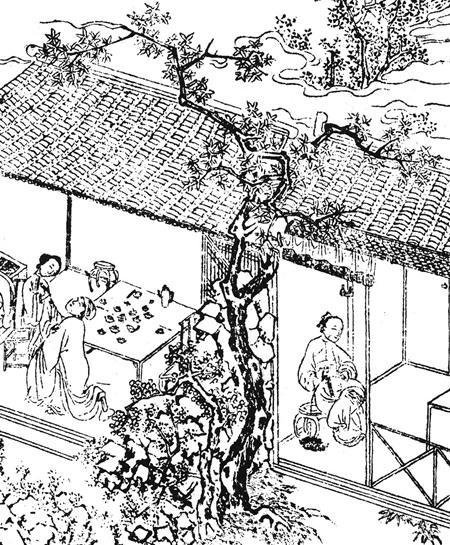

中国では時代がくだると紙の価格も下がり、民衆向けの印刷物が流通し始め、明清以降に【白話小説】が爆発的なヒットを記録。

『三国志演義』や『水滸伝』に『封神演義』そして『西遊記』など、親しみやすい文体で書かれ、挿絵も入った書物が広く庶民に受け入れられてゆきました。

そうした作品の中に【春本】も加えられてゆきます。

そして、それまで細々と流通していたこのジャンルにおける革命とも呼ばれる作品が発表されました。

『金瓶梅』です。

人々の欲望を刺激して止まないこの作品は多くの読者を魅了。

想像をかきたてる挿絵までつくとなれば「読んでよし、眺めてよし」という、当時最高のポルノとなり、しかも印刷で流通しました。

西門慶と潘金蓮が武大の隣家で逢引をしている場面『金瓶梅』の挿絵/wikipediaより引用

海を超えた日本でも、江戸時代以降、ますます漢籍需要も高まっていました。

それまでは仏僧が伝える真面目な四書五経が中心だったのに、エンタメも流入してくる。

印刷された春画も到達しました。

我が国でもこのジャンルを作りたい。

楽しみたい。

そんな需要と供給は早くも一致したのでしょう。

慶長年間(1596ー1615)には『人間楽事』という、日中両方の【春画】を掲載した本が出回るようになります。

※続きは【次のページへ】をclick!