こちらは3ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【枕絵・春画】

をクリックお願いします。

絵草紙屋になくとも貸本屋にはある

庶民はどのように春画を鑑賞したのか?

というと貸本屋を通して見ることが多く、したがって貸本屋も常に春画の新作を仕入れました。

しかし驚くことに、各家庭で春画を手に取って選ぶのは女性でした。

いやらしい同人誌が家族宛に届いてしまったという悲劇が現在しばしば話題にのぼりますが、江戸時代ではむしろ当然だったとなると興味深いものがありますね。

18禁同人誌を家族が堂々と受け取り「こんなジャンルが好きなんだねえ」と語り合うとは、なかなかすごいことだと思えませんか。

葛飾北斎の娘である応為も、春画を得意としていたとされます。

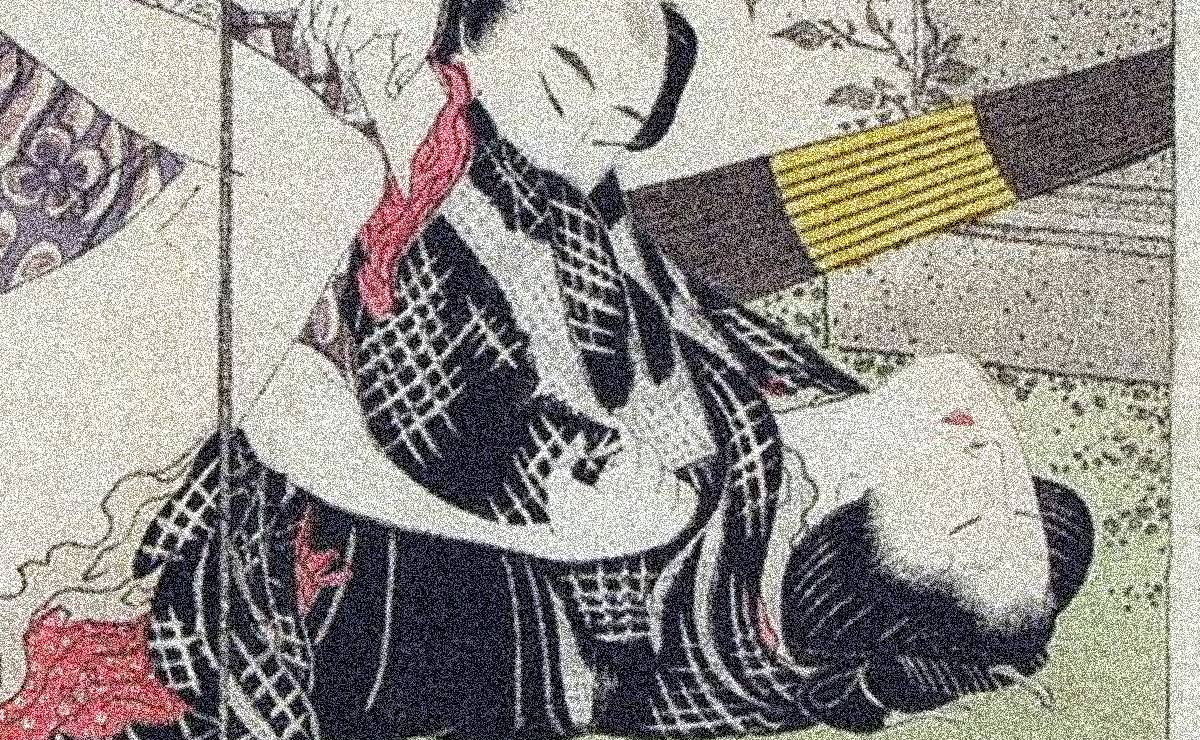

露木為一『北斎仮宅之図』に描かれた葛飾応為/国立国会図書館蔵

江戸時代は男女共に春画を楽しむものとして認識されていたのでしょう。

前述の通り、江戸土産としても定番でしたので、夫婦揃って春画を広げ「真似してみようかな」となる――そんなシチュエーションの春画もあるでした。

とはいえ子ども相手には見せません。

貸本屋 是(これ)はおよしと 下に入れ

こんな川柳も残されています。

どんなシチュエーションやテクニックがあった?

なぜ人は春画を鑑賞するのか。

普通に考えれば、エロスを感じたいからだろ?とも思うでしょうが、そう単純なものでもなかったようです。

性教育としての一面もあり、春画が嫁入り道具に含まれていてもおかしくはありません。

子孫繁栄を願うめでたいものという意味もあります。

はたまた戦勝祈願ですね。

春画が子孫繁栄を意味するとも取れますので、めでたいそのご利益で勝つ! 和合は生産そのものであるという考え方で、今でも応用できるかもしれませんね。

さらには火災除け効果もありました。

春画を蔵に入れとくと焼けねえっていうぜ。なんでかって? そりゃあ、濡れてるからよ……と、セクハラじみた話ですが、そんな理屈もあったようです。

ともかく、後ろめたいものではなく、笑いや喜びをもたらすのが春画。

地方の人にとっては江戸土産にもなるし、武士だろうと家臣に贈ることもあったと言いますし、人間関係の潤滑剤にもなりました。

夫婦和合というめでたいご利益を超えて、一種のエンタメと化していったのが江戸時代の春画ワールドです。

当時の川柳にはこんなものもありました。

馬鹿夫婦 春画を真似て 手をくじき

あんなアクロバティックなシチュエーションを信じるなんて、馬鹿なんじゃねえのか。そう苦笑する当時の人々の姿が目に見えるようです。

江戸時代の春画には、もはや一種のファンタジーになっていったものもあります。

かつてのように夫婦和合のお手本にするのではなく、超人の技巧を見るような境地と申しましょうか。

荒唐無稽に楽しんでやろうという一種の開き直りが、エクストリーム系春画にはあったのです。

むろん、そんな特殊な好みのものばかりではありません。

ほのぼの日常系もあれば、リアリティの重視の展開もあり、実に幅広いジャンルやシチュエーションが春画にはありました。

ざっと例を挙げてみますと……。

◆夫婦和合

夫婦の営みを描く、定番ジャンルです

◆遊郭

夢の中でも逢いたい、そんな遊女のしどけない姿が描かれます。豪華絢爛な営みは、まさしく描かれた夢そのもの。これまた定番ジャンルです

◆王朝貴族もの

平安貴族の営みへの憧れが反映された、高尚なジャンルといえます

◆カップルのデート

夫婦ほど堂々としておらず、こっそりと楽しむ。そんなシチュエーションにエロスがあります

◆乳幼児乱入もの

若夫婦の営みに乳幼児が入り込んでしまい、あわててしまう。そんなほのぼの系定番ジャンルです

◆あぶな絵

チラリズムといえばわかりやすいでしょう。美女の裾がはだけて中身が見えてしまうような、ソフトなラッキースケベ系です

◆覗き見

幕末に来日した外国人は、声がそのまま聞こえてくるような遊郭に度肝を抜かれたそうです。日本家屋は機密性が低い。ゆえに覗きもしやすい。家屋構造ゆえのジャンルを形成していました

◆夜這い

男女がつとめる商家で、夜になると誰かがコソコソと寝室に向かう……そんなシチュエーションです。当時の民衆にとっては想像しやすい状況でしょう

◆老人もの

現在でも広告で見かけるような、やたらと元気な老年男性もの。それだけでなく、老夫婦ものもあります。実は世界的にみて、老夫婦ものはかなり珍しいものです

◆ハプニングもの

所構わずその気になったら致してしまうモノ。リアリティよりもファンタジー重視でしょう

◆男性同士の同性愛

前述の通り、江戸時代初期は一大ジャンルでした

◆女性同士の同性愛

はっきりとわかる形で、女性同士の同性愛ものがジャンルとして確立されるのは江戸時代の春画以降です

◆大奥もの

女しかいない場所できっと欲求不満だろうぜ! そんな奥女中ものが、女性同士の同性愛ものの定番でした

◆上方絵

浮世絵は上方にもありました。王朝の本場ですから上品そうなイメージもありますが、上方春画には「東男に京女」という言葉通りのシチュエーションの絵もあります。江戸の男と京の女が艶かしく絡みつく絵というわけですね。どういう需要か不思議ではあります

◆見立て絵

仏教の十界。妖怪変化。名所図。そうしたものをどういうわけか局部に見立ててしまう。江戸時代らしい春画です

◆戯画

改革をすり抜けるために、歌川国芳は雀の集う吉原図や、擬人化した猫同士がいやらしい会話をする作品を描きました。いやらしくはないため、厳密には春画とは言えませんが、エロといえばそうです。今ふうにいえば「ケモナー」でしょうか

◆女体化

これは春画からは少々外れるものの、サブカルチャーの源泉として把握しておきたいものです。江戸時代には英雄を女体化するエンタメが成立します。『水滸伝』や『三国志』をどういうわけか遊郭を舞台にした『傾城水滸伝』『傾城三国志』といった作品があります

◆パロディもの

『水滸伝』や『忠臣蔵』といった作品をエロパロにする作品。現代でも映画をパロディにしたR18作品はあるものですが、江戸時代にそれがないわけがありません

浮世絵は後期ともなると印刷技術も極みへ到達。

髪の生え際を細かく掘る【毛彫】の技法は、眉毛や睫毛だけでなく、別の体毛にも生かされます。

浮世絵は実物をみると、凹凸を生かした印刷術が使われていることもあります。

エンボス加工ともいえる【空摺】(からずり)。

ふっくらと紙を押し出すことで、雲や積もった雪の丸みを出す【極出】(きわめだし)。

こうした超絶技巧を春画に用いることで、高級感のある作品が楽しめます。

男性の和装では、あえて派手な裏地をつけることでセンスをアピールすることがあります。

贅沢を禁止する幕府の禁令の中で、自分なりのセンスを発揮したい、そんな江戸っ子たちの粋の象徴。

凝りに凝った春画にも、そんな粋に通じるものを感じます。

人前でおおっぴらに見ることのできないからこそ、粋を凝らす。春画もまさしく江戸の華であったのです。

そんな春画のエロスは、海を超えて伝わっております。

文政5年(1822年)、オランダ商館長ブロムホフが葛飾北斎に肉筆画を依頼し、文政9年(1826年)、後任のスチューレルと医官のシーボルトがこの依頼品を受け取りました。

この春画『春色秘戯帖』が2012年、オークションに出されております。

オランダ商館長がどんな気持ちで受け取ったのか、想像するのもまた一興でしょう。

さて、幕末以降となると来日外国人はこうした春画も手にして、驚きを持って買い漁ってゆきます。

なにが驚異的か? 必ずしも扇情的ともいえず、むしろ未知の感覚があふれている――そう捉えられたのです。

男女が静謐な表情で愛し合う喜多川歌麿の作品からは、性的興奮よりもむしろ禅の境地と呼びたくなるようなものさえ感じられたとか。

フェミニストが眉を顰めたかというと、実はそうでもありません。

キリスト教圏ではしばしば女性の性的な要素は、罪深いものとして貶められるもの。フェミニストにとってそのこととどう向き合って良いのか、悩ましいものでした。

女性までもが性の喜びを味わい、幸福そうに微笑んでいる!――そんな浮世絵春画は驚異的で、女性を解き放つ可能性があるとみなされることすらありました。

性癖と個性が後世まで伝わってしまう絵師の業

「絵で、世間様喜ばすのが、絵師のつとめなんじゃねえのか?」

大河ドラマ『べらぼう』の第30回放送で、蔦屋重三郎が歌麿相手にそう語り、さらにこんな質問を投げかけました。

「じゃあ、お前はどんな女が好みだ? そいつと、どこでどんなことをしてえ?」

劇中の話とはいえ、歌麿にとっては、なんとまぁ辛い問いかけだったことでしょう。

確かに史実の絵師たちは、そんな妄想を抱きながら春画を描いていたかもしれません。

露骨な売れ筋狙い、突飛な発想を見せつける作品は笑って見過ごせます。

わかりやすいのが葛飾北斎『蛸と海女』辺りですかね。

※『蛸と海女』はコチラ(→link)からご覧ください

しかし、絵師が理想やら何やら反映させるとなると、なかなか大変なことだと思えてきてしまいます。『べらぼう』はとてつもない問題提起を出してきたものです。

ただ面白おかしいものではなく、絵師の思いが詰まった作品として春画を再定義してきたといえる。

春画はジャンルがジャンルだけに、現代社会で「好きだ」と言えばニヤニヤ笑われてしまうような存在ではありました。

それを、下世話な好奇心としてだけではなく、絵師の心のありようまで浮き彫りにさせようというのですから、これぞ“べらぼう”な挑戦かもしれません。

あわせて読みたい関連記事

-

『べらぼう』主人公・蔦屋重三郎~史実はどんな人物でいかなる実績があったのか

続きを見る

-

『べらぼう』染谷将太演じる喜多川歌麿~日本一の美人画浮世絵師が蔦重と共に歩んだ道

続きを見る

-

葛飾北斎の何がそんなに凄いのか 規格外の絵師 尋常ならざる事績を比較考察する

続きを見る

-

家事はせず酒タバコを好み気が強い 葛飾応為(北斎の娘)は最高の女浮世絵師だ!

続きを見る

-

『べらぼう』風間俊介が演じる鶴屋喜右衛門~なぜあれほど蔦重を目の敵にした?

続きを見る

【参考文献】

『めくるめく春画の世界』(→amazon)

杉浦日向子『一日江戸人』(→amazon)

小林忠『浮世絵師列伝』(→amazon)

深光富士男『浮世絵入門』(→amazon)

小林忠/大久保純一『浮世絵鑑賞の基礎知識』(→amazon)

田辺昌子『浮世絵のことば案内』(→amazon)

フーリック『古代中国の性生活』(→amazon)

他