なぜ蔦屋重三郎は【地本問屋】の仲間に入れてもらえないのか――。

大河ドラマ『べらぼう』をご覧になっていて、そんな疑問を抱いたことはありませんか?

片岡愛之助さん演じる鱗形屋にせよ、西村まさ彦さん演じる西村与八にせよ、風間俊介さん演じる風間俊介にせよ。

地本問屋の連中は揃いも揃って排他的で、蔦重のことを“使いっ走り”としてなら認めるも、書店としての独り立ちは絶対に許さないというスタンスです。

極めつけは第13回放送で鱗形屋が放ったこのセリフでしょう。

「てめえは本屋じゃなくていいだろうが、あんな立派な茶屋があんだからよ! 吉原もんはよ、女だけ売ってりゃそれでいいだろうが!」

蔦重サイドから見ると、横暴で侮蔑的なこの言葉。

悪態をつく鱗形屋が、あまりに下劣な人間にも思えなくもありません。

とはいえ少し冷静になって考えてみますと、確かに蔦重には吉原という強力なバックがあり、何も本屋を経営する必要などないようにも思えてきます。鱗形屋の言い分にも一理あるのです。

では蔦屋重三郎はこのまま地本問屋を構えることはできないのか?

一体どうすれば蔦重は一国一城の主になれるのか?

江戸時代の職制度を踏まえながら、地本問屋の状況を考察してみましょう。

画像はイメージです(地本問屋の様子/国立国会図書館蔵)

江戸時代は世襲が原則

ドラマの中の蔦屋重三郎は吉原の「親父様」こと、遊郭経営者たちと話し合いで物事を決めています。

時に儒教倫理を捨て去った「忘八」とも称される彼らは、世襲で家業を受け継いだ者がほとんど。

大黒屋の女将である“りつ”は「お上からお許しを得ている」と語ったことがありましたが、かつて庄司甚右衛門が公儀の許しを得て吉原で商売を始めたことを踏まえての発言でしょう。

りつは大黒屋に生まれ、かつ、その家の男性ではなく彼女が女将となった。

史実でも、少数とはいえ女性が切り盛りする店もありました。

世襲であり、自ら望んだ道ではなくとも進むしかない――そんな江戸時代の身分制度事情が浮かんできます。

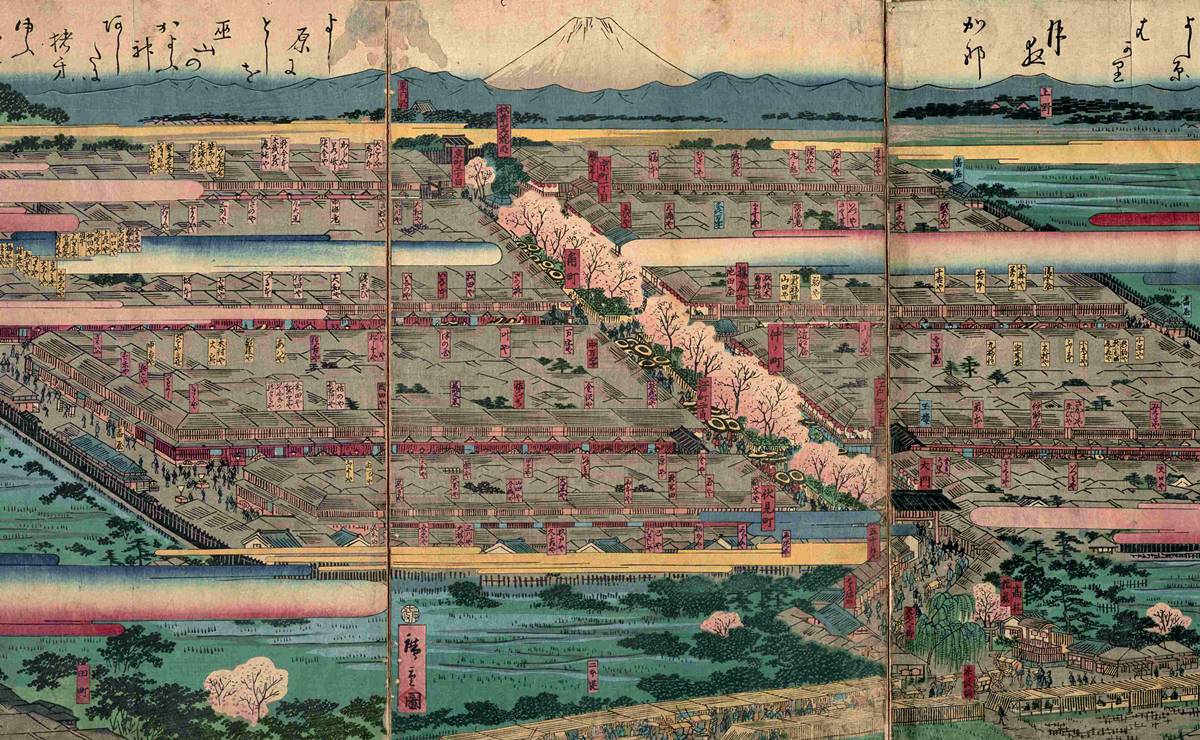

『東都新吉原一覧』二代目歌川広重/東京都立中央図書館蔵

蔦重の能天気な義兄である次郎兵衛も、いずれは父の跡をついで忘八になるのでしょう。

劇中では幼い唐丸少年が「どうして次郎兵衛はろくに仕事をしないのか?」と不思議に思っている台詞がありました。

駿河屋の跡取りである次郎兵衛は、どれだけ遊んでいようといずれ店を継ぐ運命にある。

ただし、商才のないバカ息子が家を継ぐのが危ういのは間違いなく、父親の駿河屋市右衛門としても、仕事の出来る使用人を側に置いておきたいのでしょう。

駿河屋には、蔦重にせよ留四郎にせよ、聡明な切れ者が揃っています。

これも父としての愛情と、経営者としての配慮と言える。

実際に吉原の女郎屋も、二代目以降となると実務経営は他の者に任せてしまう主人がいたとされます。

それに対し、一代で成り上がった経営者として、劇中では黄色い衣装がカボチャを表す大文字屋市兵衛がいます。

必死に成り上がるため女郎の食事代すら惜しむ、それでカボチャを食べさせていたというわけですね。

「吉原者」から抜け出すことはできるのか?

蔦重が育った駿河屋は女郎屋ではなく、遊郭に客を案内する【引手茶屋】です。

たとえ駿河屋市右衛門が蔦重の才を認め、手元に置いておきたいとしても、吉原に縛りつけたままにはできません。

もしも出版業を本格的に極めたい、あるいは、他のまともな商売をしたい、なんて言い出したら、それに対して駿河屋は断固反対できるのか?

というと、できないのが実情ですが、そのせめぎあいは今後ドラマの見どころとなるでしょう。

仮に蔦重が吉原で働き続ければ【吉原者】と呼ばれるようになります。

蔑視と隣り合わせの立場であり、そこから抜け出すことは現実には可能なのか?

時代はくだりますが、幕末に参考例があります。

幕末から明治にかけて活躍した浮世絵師・落合芳幾(よしいく・1833−1904年)です。

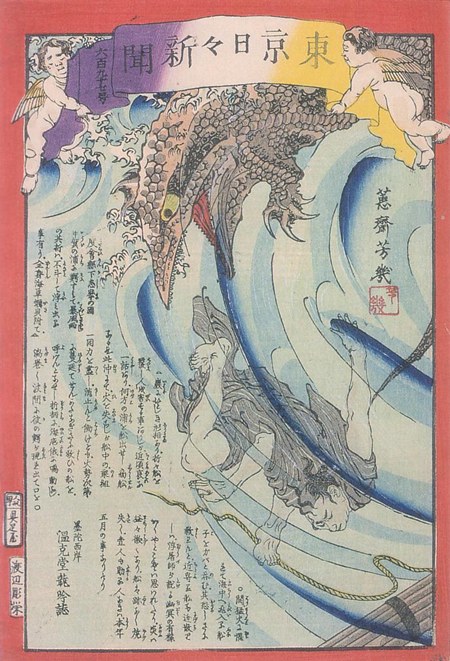

落合芳幾の新聞錦絵『鰐魚』/wikipediaより引用

【網笠茶屋】に生まれた芳幾は、名が幾次郎となり二男と推定されます。

網笠茶屋とは、遊郭へ向かう客が顔を隠すための網笠を扱う茶屋のことで、蔦重が勤める【引手茶屋】と似たような店です。

『編笠茶屋 寛永頃婦人』水野年方/wikipediaより引用

芳幾の親は、我が子を別の仕事に就かせようと考え、質屋へ奉公に出しました。

ところが、どうしても絵師になりたい本人は歌川国芳に入門。

彼の生い立ちからは、遊郭に関わる茶屋はまっとうな仕事とは思われていなかったことが伝わってくると同時に、当時のクリエイターは条件が合えば仕事にできる実情も浮かんできます。

親から子へ継ぐ家業ではなかったのですね。

有名な絵師ともなれば二代目は血筋よりも実力。弟子の中でも最も優れたものが許されるのです。

ではクリエイターを仕事にできる条件とは?

まず大前提として、家社会の江戸時代では、誰かが家を継がねばなりません。

落合芳幾は二男だから問題はありませんでしたが、仮に長男だったなら、弟や甥を跡取りにする必要が生じました。

例えば山東京伝は、弟に家の商売を引き受けてもらい、歌川広重は甥に継がせることで画業に専念しています。

山東京伝/wikipediaより引用

蔦重は画才には恵まれなかったようですが、今後、売れる本を企画し販売にこぎつける編集者・商売人としての才覚に目覚めたら、吉原から離れていくチョイスは当然浮かんでくるでしょう。

ドラマの中で蔦重が本作りに没頭していると、なんだか駿河屋市右衛門が不安そうな表情を浮かべるのは、そのことを懸念しているんですね。

※続きは【次のページへ】をclick!