こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【なぜ蔦重は地本問屋になれないのか?】

をクリックお願いします。

日本橋に移転すると、後ろ盾も失う

鱗形屋が江戸から姿を消すと、かわって蔦谷重三郎が「耕書堂」の主人として日本橋通油町に店を構えます。

地本問屋からすれば、憎らしいことこの上ない展開。

西村屋与八が苦虫を噛み潰したような顔をする様が目に浮かぶようです。

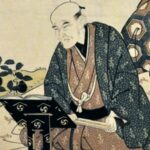

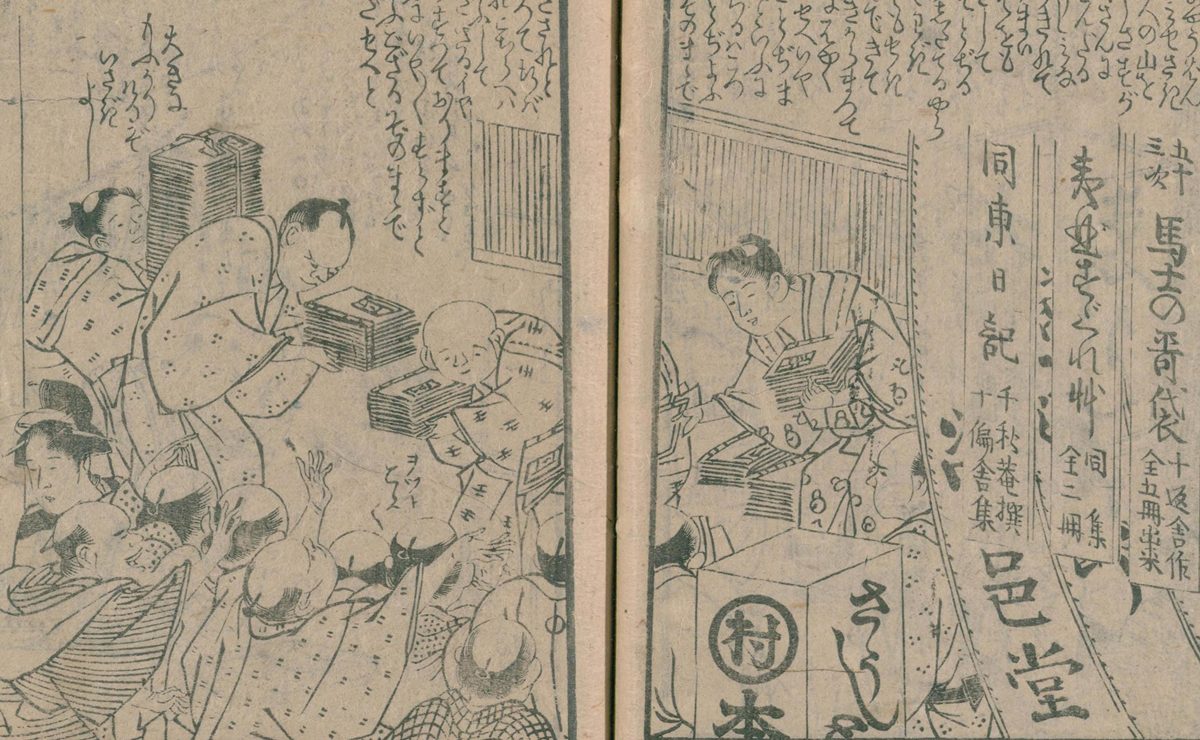

地本問屋の様子/国立国会図書館蔵

一方で鶴屋は「さあ、それはどうでしょう」とニンマリと笑みを浮かべそうな気がしてなりません。

蔦重は吉原を去った――それが何を意味するのか?

劇中の描写からすれば、瀬川との夢の続きのために、敢えて吉原から出るようにも思えてきます。

そんなロマンだけでなく、駿河屋市右衛門が反発することも想像でき、ひいては親父殿たちの援助も頼れなくなる未来も……。

吉原のバックを失う、あまりにも重い巣立ちとなってしまう。

それでも蔦重は持ち前のセンスと、人当たりのよさ、人脈で江戸の出版業を率いていくのでしょう。そしてそれがドラマ中盤の見どころとなることも浮かんできます。

喜多川歌麿の【美人画】が江戸を席巻し、会いに行ける茶屋娘アイドルブームを引き起こす。

そう思うとワクワクしますが、史実ではそれも長くは続きません。

喜多川歌麿/wikipediaより引用

蔦重の大博打

田沼意次が失脚し【田沼時代】が終わると、松平定信が娯楽の引き締めを行う【寛政の改革】の時代が到来します。

田沼意次と松平定信(右)/wikipediaより引用

蔦重は田沼意知の暗殺事件を扱った【黄表紙】はじめ、政治批判も手掛けていました。

ゆえに目をつけられていたのでしょう。

かつてならばベストセラーの定番である、勝手知ったる蔦重が売り出した吉原本も、罰則の対象となりました。

蔦重は処罰を受けながら次なるベストセラーを売り出さねばならない試練に直面。

こうした状況が、ドラマ後半の見どころとなるでしょう。

蔦重は手堅く【書物問屋】の株も手に入れており、変動が激しく処罰の対象となりやすい【地本】以外も扱うことができました。

持ち前のセンスで曲亭馬琴や十返舎一九も見出しております。

曲亭馬琴(滝沢馬琴)/国立国会図書館蔵

その眼力で東洲斎写楽も見出すということが、放映前から宣伝されてきました。

東洲斎写楽の展覧会やイベントも開催され、大河ドラマ関連のビジュアルにもしばしば登場しますが、これは制作側の罠かもしれません。

蔦屋重三郎は実のところ手堅く、失敗しかねないような大博打には挑まない商売人といえます。

しかし、彼の早い晩年において大博打に手を出します。それが東洲斎写楽でした。

果たして東洲斎写楽は売れたのか?

歌川豊国を売り出してきた西村屋与八との対決はどうなるのか?

最終盤の見どころとなることでしょう。このときの蔦重には、かつてのように吉原という後ろ盾がなかったことは注意すべきなのでしょう。

彼がかつて流派の名声に依らず売り出した喜多川歌麿にせよ、当時流行していた【狂歌本】の挿絵から着実にキャリアを積ませてゆきました。

東洲斎写楽『瀬川菊之丞』/wikipediaより引用

堅実さという持ち味を捨てた蔦重は、目が曇っていたのかもしれません。

そんな苦い結末の伏線は序盤から撒かれています。

絡まる蔦のような人間関係や人の思いに注目しながら、ドラマを見ていきたいものです。

あわせて読みたい関連記事

-

『べらぼう』片岡愛之助が演じる鱗形屋孫兵衛~史実では重三郎とどんな関係だった?

続きを見る

-

『べらぼう』西村まさ彦が演じる西村屋与八~鱗形屋の二男と江戸の出版界を牽引

続きを見る

-

『べらぼう』風間俊介が演じる鶴屋喜右衛門~なぜあれほど蔦重を目の敵にした?

続きを見る

-

『べらぼう』主人公・蔦屋重三郎~史実はどんな人物でいかなる実績があったのか

続きを見る

-

『べらぼう』古川雄大が演じる山東京伝は粋でモテモテの江戸っ子文人だった

続きを見る

【参考文献】

鈴木俊幸『蔦屋重三郎』(→amazon)

安藤優一郎『蔦屋重三郎と田沼時代の謎』(→amazon)

松木寛『蔦屋重三郎』(→amazon)

菅原真弓『明治浮世絵師列伝』(→amazon)

他