こちらは4ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【『べらぼう』感想あらすじレビュー第12回俄なる『明月余情』】

をクリックお願いします。

大文字屋は若木屋と火花を散らし、勝川春章も歯噛みする

そしてクライマックスは?

そう、雀踊りですね。大文字屋が揃いの浴衣と笠で踊り出すと、反対側から若木屋も迫ってきました。

こいつは道でぶつかるじゃねえか!

江戸っ子は短気なので、本当に些細なことで暴力沙汰になる。喧嘩になって、腹にドス突っ込んだりするんですよ。見ている側もある種のスリルを覚えますわな。

一方で、こんな奴もいる。

「もうやだ……」

そう呟いたのは、大文字屋側にいる次郎兵衛です。

そそくさと退散しやがって、鳥羽・伏見の戦い後の慶喜かよ!

そのムカつく姿は『逆賊の幕臣』で確認しましょう……ということで雀踊りは大文字屋と若木屋が負けじと踊る一騎討ちになりました。

蔦屋には、蔦重と北尾重政、勝川春章が休んでいます。

ムスッとしているのは春章。具合でも悪いのか?と留四郎が尋ねると、こう呟きます。

「ちくしょう……なんで湖龍斎なんだよ。こりゃ俺の仕事だろ!」

「そうか……俄は芝居、芝居絵っていやぁ春章先生!」

留四郎は納得しています。それを聞いた蔦重はすかさず立ち上がります。

「春章先生。俄の絵、描きますか!」

「描くって、もう始まっちまってるじゃねえか」

「祭りはひとつき続くんで、錦絵は難しいけど、墨摺の冊子ならできますよ。今日のが春章の手にかかればどうなんのか、俺も見てえし」

「だよな! 今日のはこんなんじゃねえ、これじゃねえよな!」

「へえ、先生が見たのを描いてくだせえよ!」

こう言われ、鰹節を嗅ぎつけた猫のような顔になる春章。

蔦重はクリエイターのやる気を引き出す天才よな。

これが江戸文化を考える上で大事で、ギャラではなく企画の面白さで引き受けるかどうか、決める作家もいたものでした。

版元の役割は重要なのです!

春章が、芝居絵を得意としている自負は、動きを切り取る描き方に自信があるということでもあるのでしょう。

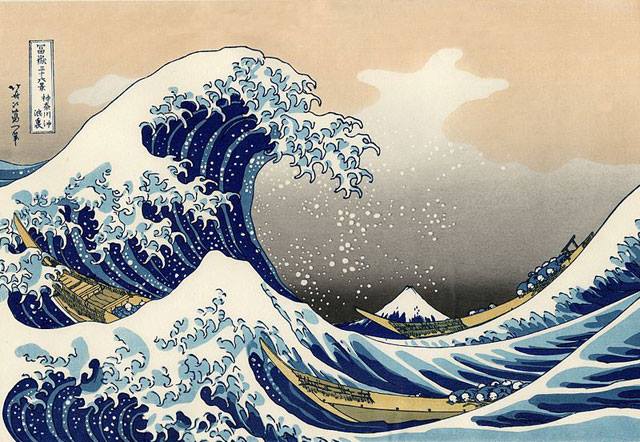

春章の弟子であった葛飾北斎の『富嶽三十六景 神奈川沖浪裏』は、凄まじい動体視力がなければ到底描けないとされます。

『富嶽三十六景 神奈川沖浪裏』/wikipediaより引用

これは北斎一人だけのものでもなく、浮世絵師の特性かもしれません。

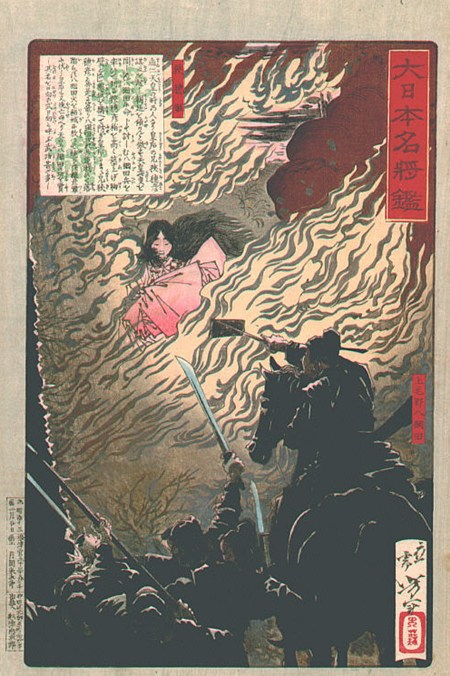

燃える炎や爆風も克明に描く浮世絵師は確かに存在しています。江戸文化は日本文化の大きな基礎なんですね。

月岡芳年『大日本名将鑑 狭穂姫 上毛野八綱田』/wikipediaより引用

『明月余情』が祭りの賑わいを伝える

するとそこへ平沢がふらっとやってきて、青本を反故にしたことを詫びます。

忙しいのに無理を言ったと頭を下げる蔦重。

平沢はいい出来になったと大笑いで、すっかり祭りを堪能した様子です。

すると蔦重はおそるおそる「序ぐらいなら書いてもらえないですか」と言い出します。

祭りの絵本を出すとこの場で決めたそうで。

かくして豪華な冊子ができます。

「なんだこの冊子は……これではうちの錦絵が霞むではないか!」

冊子の出来は、西村屋が悔しがるところでわかります。本当にこのマシリト面は毎回悔しがっててんな。

祭りの興奮を閉じ込めたこの『明月余情』は、俄土産として飛ぶように売れました。

その一冊を手にした長屋の住人が眺めていると、新之助が通りかかり、勧められるままに『明月余情』を手に取るのでした。

隔てを忘れて歌い踊る最終日

祭りの最終日――俄の助六がここで映されます。

この助六が重要です。

助六は江戸っ子好みの最上位。説明するうえで外せない演目です。

しかし、ヒロインの揚巻は花魁です。

と、このように江戸文化を説明するとなると、吉原花魁は外せない。そこを正面突破するか、グダグダ言い訳しつつ隠蔽するかってえのが障壁なんでさ。

『助六所縁江戸櫻』歌川国貞/wikipediaより引用

最終日、北尾重政、勝川春章、そして朋誠堂喜三二も揃っています。

雀踊りは盛り上がり、すでに祭りには欠かせない存在になったようで。昨日は褌一丁にまで盛り上がったので、今日は褌すら取るのかと言い合っているんだとか。やはり江戸っ子はすぐに褌一丁になるんだな。

例によって、大文字屋と若木屋がグイグイと踊り合いつつ、接近してきます。

二人は睨み合い、大文字屋がこう切り出したぜ。

「もう、やることねえな」

「おう、30日、よくやったぜ」

「もう、あれしか……」

「ねえな」

すると二人は、意外なことに互いの笠と扇子を交換し、和解するのです。

「おお〜!」と盛り上がる観衆。

「いよっ、粋だね、ご両人!」

かくして両者は分かり合い、肩を並べて踊るのでした。

鳥が鳴く

東(あずま)の華街(いろまち)に

速戯(にわか)をもてあそぶこと

明月の余情(よせい)を儲けて

紅葉葉(もみじは)の先駆けとせんと

ある風流の客人(まれびと)の

仰せを秋の花とす

我と人と譲りなく

人と我との隔てなく

俄の文字が調いはべり

朋誠しるす

朋誠堂喜三二の序文が読まれるのでした。

この時代となると、いちいち訳をつけずともなんとなくわかりますね。粋であることが伝わってくる。

何より、雀踊りと、それを見て笑う皆の顔が、文意を示しています。

※続きは【次のページへ】をclick!