慶長二十年(1615年)5月7日は大坂の陣で大坂城が陥落した日。

大坂の陣と言えば、皆さまご承知の通り2度行われていて、戦いが完全に終結したのが今回の1615年【大坂夏の陣】ですね。

最初の戦いは、前年1614年の【大坂冬の陣】となります。

◆1614年 大坂冬の陣

◆1615年 大坂夏の陣

真田幸村(真田信繁)が【真田丸】で活躍したのは冬の陣でした。

そして夏の陣でも徳川家康に死を意識させるほど劇的な展開を迎えるワケですが、実は、このとき活躍したのは真田だけでなく、他にも複数の戦闘が行われ、いずれも戦国ファンが息を呑む展開となっています。

後藤又兵衛

毛利勝永

片倉重長

松平忠直

などなど、豊臣方も徳川方も双方に名を売った人物を輩出しており、それは一体どんな戦いだったか?

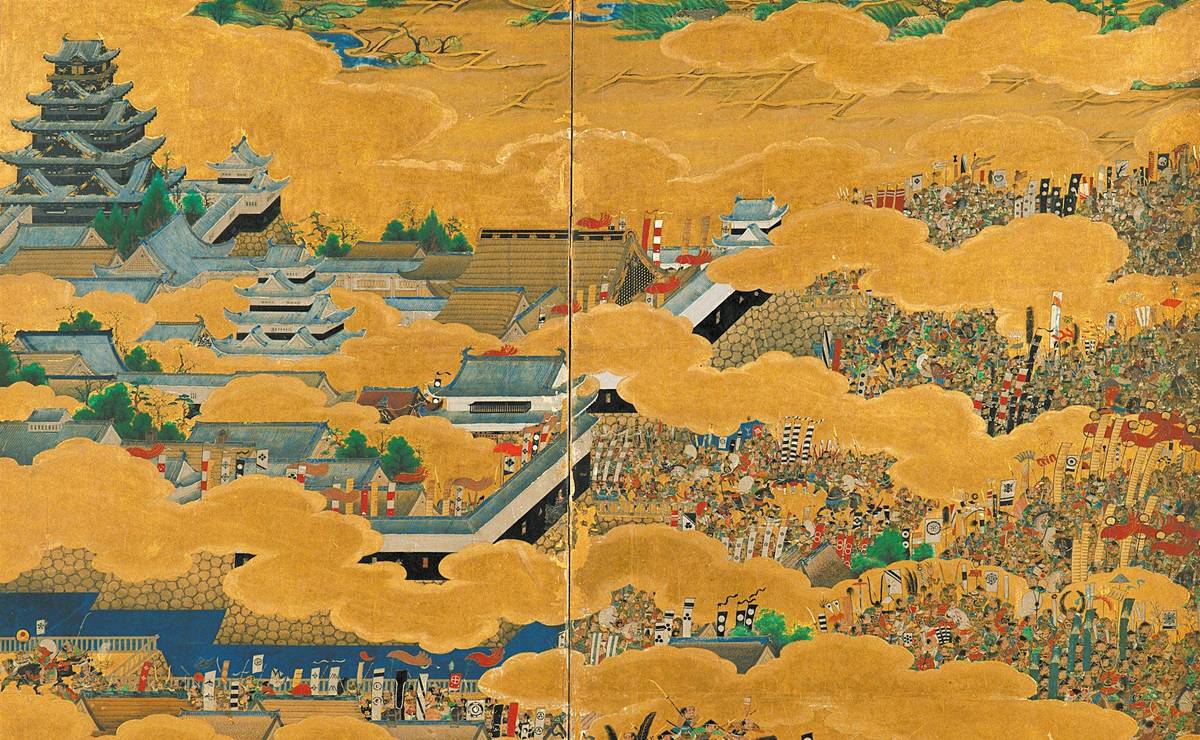

大坂夏の陣図/photo by Jmho wikipediaより引用

あまり振り返られることのない細かな戦いも含め、今回は【大坂夏の陣】の全貌を振り返ってみましょう。

六日 道明寺の戦い(道明寺・誉田合戦)

まずは著名な「道明寺の戦い」。

大坂方からは次のメンバーが参戦しました。

・後藤基次(後藤又兵衛)

・真田信繁(真田幸村)

・薄田兼相(かねすけ)

・明石全登

・毛利勝永

厳密に言えば道明寺村と誉田村の二ヶ所で行われた戦闘ですが、非常に近いのでまとめて扱います。

まずは人物からおさらいしておきましょう。

薄田兼相は元浪人で、浪人仲間を集めて参戦していました。

結構な女好きだったのか、冬の陣の際は遊郭に通っている間に担当の砦を落とされるという大失態をしています。

そのため「橙武者(だいだいむしゃ)」=「見た目は派手だけど使えないヤツ」というイヤなあだ名をつけられてしまっています。自業自得だけど。

明石全登(あかし たけのり)は宇喜多秀家に仕えていたのですが、関ヶ原の戦いで主君・秀家が八丈島への流刑になってしまったため、やはり浪人になっており大坂城へ入っています。

宇喜多秀家/wikipediaより引用

名前の読みは他にもあり、ハッキリ確定したものはわかっていません。

一方、徳川方は、家康六男・松平忠輝とその舅・伊達政宗を本陣に置き、水野勝成を先鋒としていました。

水野勝成は、小説『天を裂く』(→amazon)の主人公ですね。

徳川家康の従兄弟で、様々な戦場で一番槍の功績を得ていながら、暴れん坊だったため父親から勘当され、各家を放浪していた傾奇者です。

さすがにこの頃は落ち着いた年齢ですので、家督を継いで大名をやっていました。

後藤又兵衛、散る

双方かなり豪華なメンツですね。

それゆえか大坂夏の陣の話だと道明寺の戦いは割と知られているかもしれません。

しかし、大坂方で当初布陣していたのが後藤又兵衛基次のみの手勢だったため、この戦いは早くもお昼ごろにはクライマックスを迎えてしまいます。

後藤又兵衛基次/Wikipediaより引用

徳川方は、ほぼ総攻撃といってもいいような陣容で圧倒していたからです。

基次の軍は高所に位置していたため、地の利を生かしてしばらくは持ちこたえました。

しかし、被害の大きさを重く見た徳川方が後方からの銃撃で前線を援護し始めると、少しずつ天秤が傾き始めます。

そして「もはやこれまで」と覚悟を決めた基次は、最後の突撃を敢行し敢え無く敗れ去りました。

では他の大坂方は何をやっていたのか?

というと、簡単に言えば遅刻していました。

遅参の理由は現在もはっきりわかっていません。

「霧が濃くて時間がわからなかったから」

「天候が悪かったので行軍が遅れた」

「元から後詰としてつく予定だったが、予想以上に遅れてしまった」

理由は複数ありますが、そんなに離れた距離でもないので、いずれにしてもちょっと無理があるような気がします。このあたりは古墳が多く行軍に支障をきたし、それで遅れたというのはありそうですが。

豊臣方が混乱の最中に、マトモな連携を取れなかった可能性も考えられますね。

※続きは【次のページへ】をclick!