1600年11月6日(慶長5年10月1日)は小西行長の命日です。

キリシタン大名として知られ、文禄・慶長の役では先陣・交渉役を務めたことでも有名ですが、そもそも秀吉に気に入られる経緯がかなり際立った方でもあります。

商人から武士へ転身――。

実はこの行長、代々の武家出身ではなく、商人としての経験が重要視され、秀吉傘下においては“水軍”の将として重んじられたのです。

身分の低い出自である秀吉は、頼れる血縁者が少ないため、多彩な武将をスカウトしていましたが、小西行長もその一人。

では一体どんな人物だったのか?

その生涯を振り返ってみましょう。

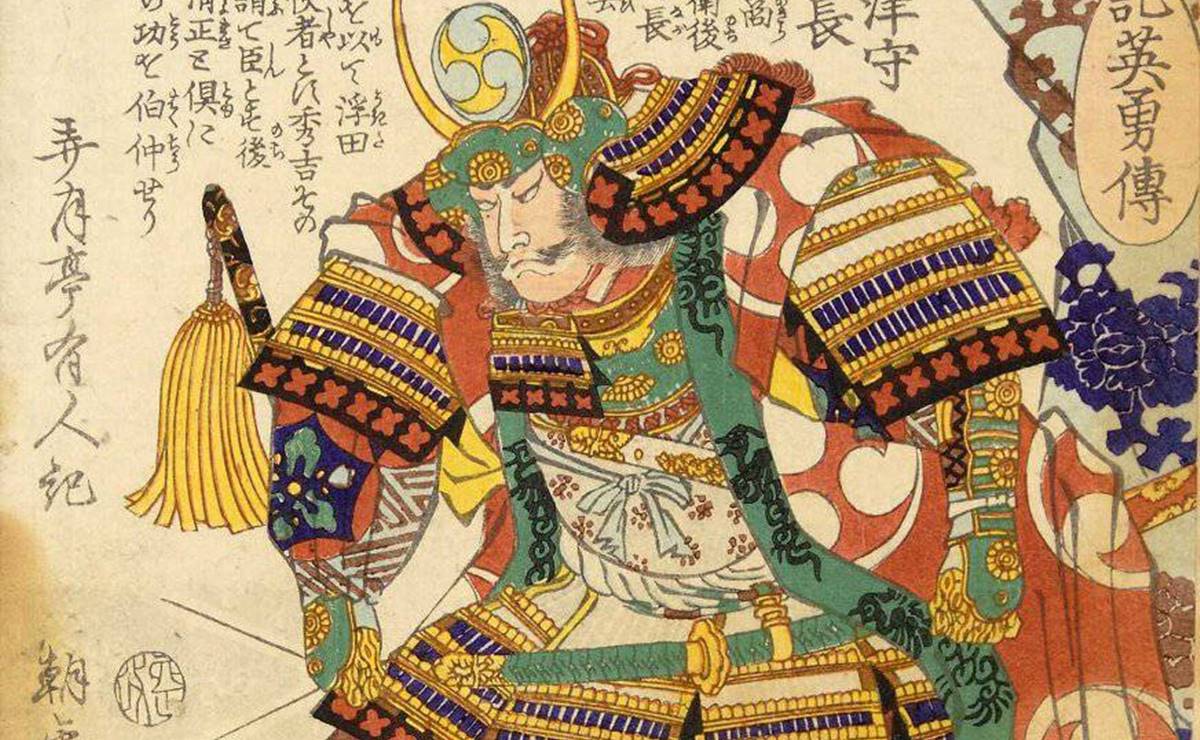

小西行長/Wikipediaより引用

お好きな項目に飛べる目次

お好きな項目に飛べる目次

堺の商家に生まれ直家→秀吉に仕える

小西行長は永禄元年(1558年)、泉州堺の商人・小西隆佐のもとに生誕しました。

隆佐の二男であり、その後、宇喜多直家のもとへ商人として出入りしているうちに見い出され、武士に抜擢。

直家の使者として秀吉を訪れた際、今度は秀吉にもその才覚を気に入られ、仕えることとなりました。

豊臣秀吉/wikipediaより引用

いったい行長が見い出された才能とは何なのか?

水軍を率いる才知でしょう。

【本能寺の変】を経て、西へ東へ天下取りの軍を進める秀吉にとって、水軍力は必須の存在。

海を越え、唐入り(明征服)を視野に入れる際にも貴重な存在となります。

天正13年(1585年)には豊臣姓を与えられた行長は、小豆島一万石を領有することとなりました。

小豆島ではキリスト教の布教も進められています。

高山右近の勧めもあり、行長が天正14年(1586年)にキリシタンとなると、島でも信仰がすすめられ“キリシタン灯籠”といった歴史が残されています。

宇土城主となる

将来的に唐入りも視野に入れた秀吉は、西国攻めを加速させます。

天正15年(1587年)の【九州攻め】で島津氏を降伏させると、天正16年(1588年)には【肥後国人一揆】が勃発して、これを平定。

数々の戦功を挙げた小西行長には、20万石が与えられました。

肥後宇土城主の大名となったのです。

さらには天草の国人一揆も制圧して、一万石を得ると、天草では小西行長の統治によりキリシタンが増えてゆきます。これが後に【島原の乱】へ繋がります。

島原城内の天草四郎像

キリシタンの信仰を庇護し、西洋の技術を取り入れ、貿易を見据えた統治を行う――。

商人出身の立場を活かした行長は、従来の武家には見られない才能を開花させました。

しかしその一方で、対立する武将も現れます。領地が近接し、同じく肥後を統治する加藤清正です。

※続きは【次のページへ】をclick!