こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【前野長康の生涯】

をクリックお願いします。

秀吉最古参の武将となる

前田長康の評判は外部にも聞こえていたようです。

天正五年(1577年)8月27日に開かれた津田宗及の茶会では「筑前(秀吉)内衆」と記録されています。

その5年後、天正十年(1582年)に起きた【本能寺の変】後も秀吉の配下であり続け、以下のように主な合戦に参加。

天正十一年(1583年)賤ヶ岳の戦い

天正十二年(1584年)小牧・長久手の戦い

天正十三年(1585年)四国征伐

天正十五年(1587年)九州征伐

天正十八年(1590年)小田原征伐

戦功を挙げたとされ、秀吉も厚く報いています。

四国征伐の後は秀吉の弟・豊臣秀長の旧領だった但馬国出石で5万7000石の大名となりました。

戦以外では、聚楽第の建設工事や、天正十六年(1588年)4月に行われた後陽成天皇の聚楽第行幸などで、担当者の一人に就任。

また、天正十四年には義兄弟・蜂須賀正勝が病死したため、この時点で唯一にして最古の秀吉家臣という立場になってます。

だからといって、長康が以前より重い立場になったということもなさそうで……秀吉も秀長を頼っていたのでしょう。

そしてそれは、天正十九年(1591年)に秀長が亡くなってからも変わらなかったようです。

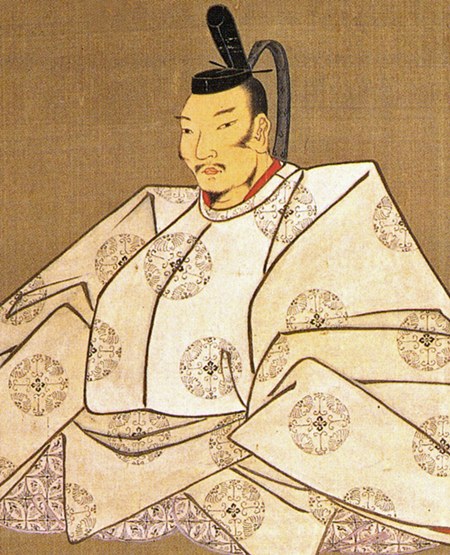

豊臣秀長/wikipediaより引用

秀次事件に連座で切腹へ

付き合いの長さからして、前野長康は秀吉に諫言できる立場であってもおかしくない。

しかし、そうした話も聞かない。

何も意見を述べないならば波風も立たず、だからこそエピソードも残らず、そうした日々の積み重ねから、長康の知名度は今に至るまで上がってこなかったのかもしれません。

当然、文禄・慶長の役でも秀吉を止めることはできません。

文禄元年(1592年)、長康は石田三成ら奉行たちを連れて、朝鮮における民政担当者として渡海。

非戦闘員ではなく、多くの一族や家臣を引き連れ、戦闘にも参加しました。被害が大きかったこともあってか、後日、11万石に加増されています。

帰国後は、秀吉の後継者とされていた豊臣秀次の家老という重職につきました。

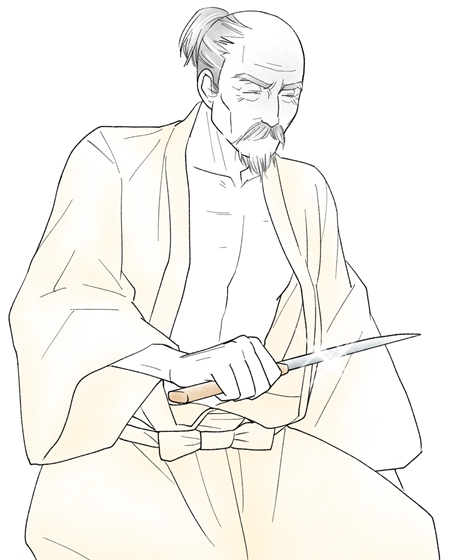

豊臣秀次/wikipediaより引用

しかし、これが運の尽きでした。

文禄四年(1595年)、秀次が謀反の疑いで自害するという事件が発生。

このとき長康は秀次について弁護したらしく、それが秀吉の不興を買ったようで、息子の前野景定と共に中村一氏に預けられてしまいます。

そして同年10月19日に切腹し、その生涯を閉じたのでした。

長康よりも先に息子の景定が切腹し、その後を追ったともされ、前野家は断絶となり、”秀吉最古参の家臣”はいなくなってしまいました。

絵・小久ヒロ

秀吉に嫌われる理由はなさそうだが

秀次事件については、現代でも真相が明らかにされておらず、様々な見方があります。

しかし、前野長康をはじめ連座した人々や、秀次妻子らの処刑などをみると、やはり秀吉の判断能力を疑いたくはなりますよね。

豊臣秀吉/wikipediaより引用

長康が、秀吉と不仲になったとか、叱責を受けたとか、その手の話は聞きません。最古参でありますし、馬が合わないとか能力不足などのトラブルもなかったはず。

にも関わらず連座して切腹など、あまりに短絡的だと思えるのです。

一方で、秀吉としては、豊臣秀次の排除を考えていて、ついでに片付けたい人物を側に置いておいた、という深読みができなくもない。

まぁ、色々と考え過ぎですかね。

秀長を喪い、判断能力の低下した秀吉が、怒りに任せて大勢を処分した――そう考えたほうが、簡単な気もします。

長康に関する記述は『武功夜話』によるところが大きく、この本の成立自体に賛否両論あるため(要は創作であるため)、今後の研究によっては全く異なる人物像や経歴が明らかになるかもしれません。

あわせて読みたい関連記事

-

豊臣秀吉の生涯|足軽から天下人へ驚愕の出世 62年の事績を史実で辿る

続きを見る

-

蜂須賀正勝の生涯|足軽から天下人へ 秀吉の親友が支えた奇跡の出世物語

続きを見る

-

豊臣秀長の生涯|秀吉の天下統一を支えた偉大なるNO.2【豊臣兄弟主人公】

続きを見る

-

中村一氏の生涯|豊臣三中老に抜擢された戦国武将「蛸地蔵伝説」とは?

続きを見る

参考文献

- 谷口克広『織田信長家臣人名辞典 第2版』(吉川弘文館, 2010年11月1日, ISBN-13: 978-4642014571)

書誌: 国立国会図書館サーチ(書誌情報) |

Amazon: 商品ページ - 菊地浩之『豊臣家臣団の系図(角川新書)』(KADOKAWA, 2019年11月9日, ISBN-13: 978-4040823256)

出版社: KADOKAWA公式サイト(書誌情報) |

Amazon: Kindle版商品ページ - 滝沢弘康『秀吉家臣団の内幕 ―― 天下人をめぐる群像劇(SB新書)』(SBクリエイティブ, 2013年9月, ISBN-13: 978-4797374254)

出版社: SBクリエイティブ公式サイト(書誌情報) |

Amazon: Kindle版商品ページ - 歴史群像編集部(編)『戦国時代人物事典』(学研パブリッシング, 2009年10月, ISBN-13: 978-4054042902)

書誌: 学研公式サイト(書誌情報) |

Amazon: 商品ページ - 吉田龍司・相川司・川口素生・清水昇『戦国武将事典 乱世を生きた830人(Truth in history 13)』(新紀元社, 2008年6月, ISBN-13: 978-4775306284)

書誌: 国立国会図書館サーチ(書誌情報) |

Amazon: Kindle版商品ページ - 上田正昭ほか監修『日本人名大辞典』(講談社, 2001年12月6日, ISBN-13: 978-4062108004)

出版社: 講談社公式サイト(書誌情報) |

Amazon: 商品ページ