足軽あるいは百姓からの成り上がり者だったゆえ、信頼できる家臣や味方が少なかったとされる豊臣秀吉。

出世すればするほど、人手不足という辛い現実に突き当たるわけですが、その中でも例外的に、秀吉の若い頃から常に付き添い、働き続ける武将がいました。

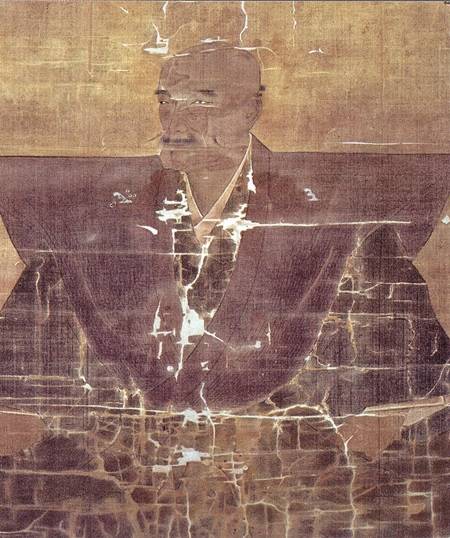

蜂須賀正勝です。

蜂須賀小六という呼び名でも知られるこの武将、秀吉が駆け出しの頃からの“親友”のような扱いをされるため、伝説的なエピソードと共に語られがちだったりします。

しかし実際は、そこそこ歳上であり、思いのほか早くに亡くなっていたりして、生涯を通して見ると意外な思いに駆られるかもしれません。

蜂須賀正勝/wikipediaより引用

では実際に、蜂須賀正勝にはどんな功績武功があったのか?

振り返ってみましょう。

出自

蜂須賀正勝は大永六年(1526年)、尾張国海東郡蜂須賀村(現・愛知県海部郡美和町)で生まれたといわれています。

豊臣秀吉が天文六年(1537年)かその前年あたりの生まれとされているので、正勝とは一回り近く年の差があったことになりますね。

蜂須賀家は尾張守護・斯波氏の末裔ともされます。

その後、斯波氏に対して下剋上した織田弾正忠家(信長の家)に正勝が仕えることになるのは、まさに乱世。

母親については出自がよくわかっていません。

森可成(長可・蘭丸らの父)のいとことか、あるいは浅野長政の遠戚とか。そんな説もあって本当ならば世間は狭いというか……話半分で聞いておくのが良さそうですが。

若き日の正勝は、木曽川周辺で自らの党を築き上げていたとされます。

小説等では”山賊の親分”といった表現をされていることが多いのは、このあたりからきているのでしょう。

やがて美濃の斎藤道三に従い、ついで岩倉織田氏(信賢)、尾張の犬山織田氏(信清)に仕えました。

斎藤道三/wikipediaより引用

この三人の経過をざっくり見てみますと。

◆斎藤道三は弘治二年(1556年)に長良川の戦いで戦死

◆織田信賢は永禄三年(1559年)に信長に敗れて逃亡

◆織田信清は永禄七~八年(1564~1565年)に信長に敗れて甲斐へ逃亡

道三→信賢→信清と移り、その後、信長についたと見るのが妥当でしょうか。

今後の研究によって順番が判明したり、また別の人に仕えていた説も出てくるかもしれません。

また、永禄元年(1558年)に正室・まつ(大匠院)との間に息子の蜂須賀家政が生まれており、少なくとも前年までには結婚していたと思われます。

そして永禄七年(1564年)、木下藤吉郎(豊臣秀吉)の配下となりました。

秀吉の若い頃のことも不明な部分が多いため、織田家に仕え始めてから出会ったのか、旧知の仲だったのかも正直よくわからないところです。

秀吉の右腕へ

蜂須賀正勝の活躍が知られるようになるのは、永禄九年(1566年)の墨俣城築城ですね。

俗に”一夜城”として知られる話ですが、結論から言って後世の創作でしょう。

確かに正勝の出自からして、木曽川近辺に顔が利き、材木の調達や輸送がスムーズにできたという話はワクワクして面白い。

しかし、確かな記録としては残されておらず、秀吉の物語がどんどん脚色されていって一夜城という伝説に帰結したと考えるのが自然です。

この辺のことをリアルに考えると戦国ロマンがなくなってしまいますが、「お話はお話」として楽しむのが嗜みなのでしょう。

現在、墨俣城跡に建つ大垣市墨俣歴史資料館

その後も秀吉と行動をともにするわけですが、正勝は信長配下の秀吉につけられた寄騎(与力)という扱いであり、個人の活躍に関する記録はあまり多くはありません。

永禄十年(1567年)の稲葉山城攻略、永禄十一年(1568年)9月に始まった信長の上洛戦などには加わっていたとみられます。

さらに元亀元年(1570年)4月、浅井長政の裏切りに遭い、秀吉が殿(しんがり)を務めた【金ヶ崎の退き口】では秀吉軍の将として戦い、その直後、同年6月に起きた【姉川の戦い】にも参加していたようです。

姉川の戦いにおける予測布陣図では、信長本陣の正面を守る六段の陣の前から三段目に秀吉の陣があり、おそらくその中に正勝もいたのでしょう。

江戸時代の書物『浅井三代記』などでは、姉川の戦いにおける朝倉軍の奮闘を

「織田本陣十三段の陣のうち、十一段を破った」

としていますが、正勝などの寄騎の陣も一段ずつ数えれば十三段くらいになったかもしれませんね。

姉川の戦いの後、秀吉が近江横山城(現・滋賀県長浜市)の城主となると、正勝は在番に任じられました。

在番とは一時的な城主のようなもので、秀吉外出中の留守を任されたということになるでしょうか。

この頃までに、正勝に対する信頼は揺るぎないものになっていたと思われます。

豊臣秀吉/wikipediaより引用

仮に永禄七年(1564年)に秀吉と初めて会ったとしたら、信頼するには少々早いかもしれませんが、金ヶ崎の死線を共にくぐり、一日も早く信頼できる味方が欲しかった秀吉にしてみれば、正勝は大事な人物だったと思われます。

天正元年(1573年)に本格的な浅井氏攻めが行われると、秀吉軍は小谷山城京極丸にいた浅井久政(長政の父)を攻め自害させました。

この功を賞されて、正勝は秀吉から長浜領内に土地をもらいました。

もはや完全な右腕とも言えるでしょうか。

安土城本丸の石垣作事奉行

天正二年(1574年)、織田軍は長島一向一揆の討伐に出向きました。

このときの長島攻めは、信長にとって三回目であり、織田家の兵力を結集した総攻め。

秀吉はこのころ北近江に残って越前方面を牽制する役割であり、弟の豊臣秀長と蜂須賀正勝が長島攻めに駆り出されています。

信長からみてもこの二人が評価に値し、重要な立ち位置になっていたことがわかりますね。

終わった後の褒美も、信長から銭で渡されています。

織田信長/wikipediaより引用

秀吉だけでなく信長からの信頼も申し分なかったのでしょう。天正四年(1576年)には安土城本丸の石垣作事奉行を務めるほどでした。

多方面に同時展開している織田軍は、何か役目を与えられても、同時に他の合戦に駆り出されることも珍しくなく、正勝も安土城の奉行を担いながら、石山本願寺攻撃のために大坂へも出陣しています。

この戦いでもやはり信長に戦功を認められました。

正勝については戦も普請も得意なイメージがありますが、実際、信長にしても「使い勝手のいい奴」と思われていたのでしょう。

安土城築城における総奉行は丹羽長秀なので、長秀も正勝を評価していたかもしれません。

丹羽長秀/wikipediaより引用

人柄にしても、誰かと揉めたという話も無く、性格が温厚だったことも彷彿とさせます。

まぁ、そうでないと、いろんな場所でスムーズに仕事を進められないですよね。

そして天正五年(1577年)秋、秀吉が中国攻めに取り掛かることになると、正勝もまたこれに従いました。

特に、天正六年(1578年)から年をまたいで天正八年(1579年)1月にかけて取り掛かった三木城の攻略では、功を認められてて城を与えられたり、信長から別途加増されたり。

この後から豊臣秀長(羽柴秀長)の下で働くことが多くなり、信長に直接報告することも増えていきました。

この時期の羽柴軍は、大ざっぱにいうと秀吉が山陽方面、秀長が山陰方面を担当していたため、戦力を分けたようです。

秀吉の元には竹中重治(半兵衛)もいたので、正勝を秀長につけてサポートさせようとしたのかもしれません。

また、息子・家政の実地訓練も兼ねていたと思われます。

天正九年(1581年)には鳥取城攻めに加わり、続く天正十年(1582年)には備中高松城の水攻めにおける堤設置の奉行を務めました。

ざっくりまとめると、

秀吉が信長の家臣だった頃の大きな合戦にはほとんど正勝がいた

ということになりますね。

本能寺の変が勃発

天正10年(1582年)6月、本能寺の変が勃発。

光秀を討った秀吉はその後、織田家内での権力闘争に突き進み、蜂須賀正勝もその配下として働き続けます。

柴田勝家との決戦【賤ヶ岳の戦い】にも参加して勝利を飾り、大坂城の縄張りを指揮し……加増を受けているのに席が温まる暇もないほどの働きようです。

迎えた天正十二年(1584年)の大戦である【小牧・長久手の戦い】では、大坂城の留守を任されていました。

秀吉

vs

家康(+織田信雄)

として知られるこの戦い。

徳川家康/wikipediaより引用

主に畿内や東海地方で様々な勢力が羽柴と徳川に分かれて対峙していましたが、実際はそれだけでなく、もっと広い範囲で勢力争いが繰り広げられていました。

蜂須賀正勝が大坂城を任されたのが、当然、そこが非常に重要な拠点だったから。

特に、南に位置する紀伊の雑賀衆などが徳川方に味方していて、実際に、雑賀衆と根来衆が大坂に迫る勢いだったところ、正勝が出陣して事なきを得ています。

翌天正十三年(1585年)には、その根来衆と雑賀衆へ攻めかかり、さらに長宗我部氏攻略にも参加しました。

働き通しで休む間もない正勝。

実はこの頃すでに病に蝕まれ始めていたようですが、長宗我部氏との取次を務めていた正勝は四国へ顔を出さないわけにはいきません。

まずは当時の四国の状況を簡単にまとめておきましょう。

四国征伐

長宗我部元親は、信長が本州制圧に尽力していた頃、自力で四国の統一を進めていました。

信長とは事前に交渉し、四国の支配を認められたいたからです。

しかし、それが終わりかけたところで信長から突然、約束を反故にされてしまいます。

「土佐一国で満足しろ」

突然、そんな風に言われて「はい、そうですか」と呑めるはずはなく、織田軍とは一触即発の事態に陥ります。

長宗我部元親/wikipediaより引用

そこで織田軍は、織田信孝(信長の三男)や丹羽長秀らを中心に、四国への派遣軍を準備。

実際に攻められる前に、長宗我部は渋々ながら信長の意向を受け容れて合戦は回避され、織田信孝たちも戦うためではなく一種の軍事示威行動だった――そんな見方もありますが、結果、それは有耶無耶になります。

【本能寺の変】が起きたからです。

そしてその後の織田家における権力争いに買った秀吉が、今度は自らが天下人を目指すべく四国へ横槍を入れる……そんな大切な場面で豊臣秀長らと同様に頼りにされたのが蜂須賀正勝でした。

四国の長宗我部も長年の戦で疲弊しています。

正面切って秀吉軍と対峙するのは危険な選択ですが、かと言って成り上がりでよそ者の秀吉にスンナリと従うわけにもいかない。

秀吉にしても無駄な損耗は避けたい。

しかし、長宗我部元親は小牧・長久手の戦いでも織田信勝や徳川家康らを支持していた経緯があり、そうは寛大には振る舞えません。

そこで「伊予と讃岐を渡せば、土佐と阿波の領有は認める」という条件を提示したところ、元親は「伊予一国の返上ならば応じる」と粘りました。

結果、どちらも譲らず、天正13年(1585年)6月に開戦となったのです。

蜂須賀正勝からすると、交渉をまとめられなかった負い目を感じたかもしれません。

正勝は嫡子・家政と共に出陣し、総大将の豊臣秀長、あるいは豊臣秀次(三好秀次)らの軍とは別行動を取りました。

両軍が無用な流血をして疲弊する前に長宗我部との交渉を進める狙いもあります。

正勝の軍には、他にも黒田官兵衛(黒田孝高)や仙石秀久などが参戦。

さらには毛利軍などを含めると、総勢12~13万ともされる大軍に膨れ上がっていました。

◆秀吉の四国征伐軍

・豊臣秀長軍 3万

・豊臣秀次軍 3万

・蜂須賀正勝軍 2万3千

・小早川隆景軍 4万

迎え撃つ長宗我部にしても数万の動員力があったと想定されますが、四方八方から大軍に寄せられ、守備の兵力が分散してしまうと、どうしても守勢に回らざるを得ません。

そしで次々に城が落とされ、秀吉に逆らうことの無謀さを元親も悟り、同年7月に降伏となり、四国は無事に片が付きました。

阿波18万石を息子に譲り 自分は秀吉のそばに

蜂須賀正勝は引き続き長宗我部氏との取次を務めています。

しかし、滞陣中から無理をしていたようで、帰還後は床についてしまいました。

秀吉からは、恩賞として阿波国丸ごと18万石を与えられますが、既に「長距離移動が耐え難かったこと」と「秀吉の側を離れがたい」という理由で正勝自身は辞退しています。

代わりに、嫡子の蜂須賀家政へ阿波が譲られ、正勝には養生費として摂津に5000石が与えられました。

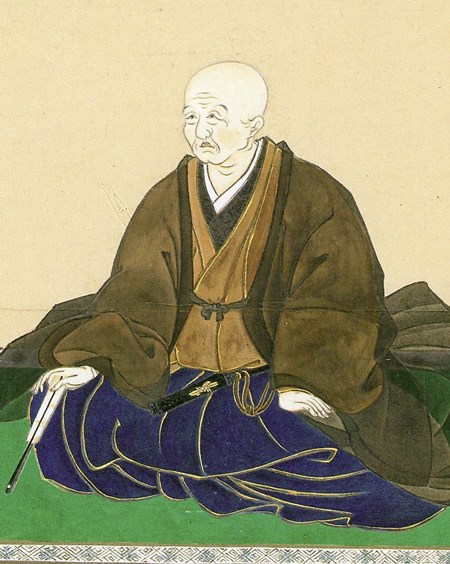

蜂須賀家政/wikipediaより引用

イヤな見方をすると、たぶん病気が8割ぐらいであり、秀吉と「離れがたい」というのは2割ぐらいの理由でしょうか。

明日をもしれぬ病人が領地を貰ったところで大した意味はありません。

それよりも医者や薬を手配するとか、自ら見舞いに行くとか、秀吉には他にも方法があったでしょう。

実は秀吉の養子・御次秀勝(次秀勝)もこの年末(西暦的には翌年の1月)に病死するのですが、彼に対しても秀吉は亡くなる半年前=秀吉の関白就任のタイミングで官位を昇進させています。

豊臣家の格を上げる目的もあったでしょうし、それはそれで喜ばれるかもしれませんが、何かがズレているようにも見えてしまいますね。

その思いが届いたのか届かなかったのか。

正勝は天正十四年(1586年)5月22日に、大坂の邸で亡くなりました。

享年61。

秀吉が関白になったのは天正十三年(1585年)7月ですから、まだまだ正勝には働いてもらいたかったことでしょう。

いずれにせよ、蜂須賀正勝が、豊臣秀長と千利休に並ぶ豊臣政の秀吉にはとって欠かせない一柱だったのではないかと思われます。

正勝がもう少し長生きしていたら……

最後に、蜂須賀正勝が亡くなった前後の状況をまとめておきましょう。

秀吉身辺の人々の没年に着目しながら進めます。

◆天正十三年(1585年)

12月 養子の御次秀勝が死去

◆天正十四年(1586年)

5月 蜂須賀正勝が死去

7月 九州征伐開始

9月 秀吉が豊臣姓を賜る

◆天正十八年(1590年)

2月~7月 小田原征伐

◆天正十九年(1591年)

1月 弟の豊臣秀長が死去

2月 千利休が切腹

◆天正二十年(1592年)

4月 朝鮮出兵の開始(文禄の役)

7月 母の大政所が死去

9月 養子の小吉秀勝が死去

◆文禄二年(1593年)

8月 豊臣秀頼の誕生

◆文禄四年(1595年)

7月 豊臣秀次が切腹

◆慶長二年(1597年)

2月 再度の朝鮮出兵(慶長の役)

◆慶長三年(1598年)

8月 豊臣秀吉が死去

こうしてみると、1580年代半ば以降、秀吉が若い頃から親しかった家臣や家族の多くが順々に亡くなっていますね。

正室・ねねなどはもちろん健在ですが、譜代の家臣がいない秀吉にとって、正勝は最古参の武将。

かつ頼れる年長者でしたから、早くに喪ったのはかなりの痛手だったのではないでしょうか。

👨👦 『豊臣兄弟』総合ガイド|登場人物・史実・出来事を網羅

あわせて読みたい関連記事

-

豊臣秀吉の生涯|足軽から天下人へ驚愕の出世 62年の事績を史実で辿る

続きを見る

-

蜂須賀家政の生涯|秀吉の親友・小六の息子が徳川政権で生き残った秘訣とは

続きを見る

-

豊臣秀長の生涯|秀吉の天下統一を支えた偉大なるNO.2【豊臣兄弟主人公】

続きを見る

-

織田信長の生涯|生誕から本能寺まで戦い続けた49年の史実を振り返る

続きを見る

-

織田信孝(信長三男)の生涯|秀吉に敗れて無念の切腹それは“十字腹”だった?

続きを見る

参考文献

- 『国史大辞典』(吉川弘文館, 全15巻17冊, 1979–1997年刊)

出版社: 吉川弘文館/JapanKnowledge(国史大辞典 Web版案内) - 菊地浩之『豊臣家臣団の系図(角川新書)』(KADOKAWA, 2019年11月, ISBN-13: 978-4-04-082325-6)

出版社: KADOKAWA(公式商品ページ) |

Amazon: 商品ページ - 谷口克広『織田信長合戦全録 ― 桶狭間から本能寺まで(中公新書 1625)』(中央公論新社, 2002年1月, ISBN-13: 978-4-12-101625-6)

出版社: 中央公論新社(公式商品ページ) |

Amazon: 商品ページ - 谷口克広『信長軍の司令官 ― 部将たちの出世競争(中公新書 1782)』(中央公論新社, 2005年1月, ISBN-13: 978-4-12-101782-6)

出版社: 中央公論新社(電子版ページ/底本:中公新書1782) |

Amazon: 商品ページ - 小和田哲男『戦国武将の手紙を読む ― 浮かびあがる人間模様(中公新書 2084)』(中央公論新社, 2010年11月, ISBN-13: 978-4-12-102084-0)

出版社: 中央公論新社(公式商品ページ) |

Amazon: 商品ページ - 柴裕之『豊臣秀長(シリーズ・織豊大名の研究)』(戎光祥出版, 2023年8月, ISBN-13: 978-4-86403-547-7)

出版社: 戎光祥出版(公式商品ページ) |

Amazon: 商品ページ