歴史好きの中でも、とりわけ戦国時代は人気があります。

武将たちの武勇伝や政治力に憧れ、少しでも彼らに近づきたい。

しかし、彼らをどれだけ尊敬していても、絶対に現代人の我々が真似できないのが【切腹】でしょう。

刀をお腹に突き刺し、自らググッと切り裂く――。

想像しただけでも恐ろしいですが、大河ドラマ『麒麟がくる』でも吉田鋼太郎さん演じる松永久秀がハラキリによる凄まじい最期を迎えてました。

しかし、それよりも恐ろしい切腹シーンがあったと聞いたことがあります。

とある漫画作品で

「柴田勝家が切腹したとき、ハラワタをひきちぎって、秀吉に投げつけるシーンを見た。アレって医学的には可能なの?」

というものでした。

なるほど、これは医学的には興味深いテーマ。

さっそく柴田勝家に絡めて診察してみましょう。

柴田勝家/Wikipediaより引用

切腹が名誉の死とされたのは清水宗治から

切腹の起源そのものは、実は平安時代に遡るようです。

武士が政治の中心となる鎌倉時代辺りから始まったのかと思いきや、意外と古いんですね。

ただし、近世に入るまでは、あくまで自決の一手段に過ぎず『名誉な死に方』という概念はなかったもよう。

大きな転機が訪れたのは戦国時代、備中高松城での戦いからでした。

豊臣秀吉が水攻めを敢行した、現・岡山県のお城です。

このとき秀吉は【本能寺の変】を知って慌てて畿内へ戻らねばならず、急遽、敵の毛利方と和睦を果たすために出した条件が、同城主・清水宗治の自害でした。

清水宗治/wikipediaより引用

逃げたい方が切腹を命じるなんて、何だか不条理な話ですが、ともかく、宗治は水上に船を出してその場で潔く腹を切り、介錯人に首をはねられました。

これには秀吉をはじめとする武将たちは大いに感銘。

以降、切腹は『名誉な死に方』とされるようになったと伝わっています。

クロスに切り裂く「十文字腹」 内臓つかみ出す「無念腹」

さて、そんな切腹ですが、江戸時代に入って武士の処刑法として定着しますと、同時に作法も確立されていきました。

沐浴やら末期酒やら死ぬ前の部分を省いて説明させていただきますと……切腹人が腹を一文字に切ったところで介錯人が首を落とすのがスタンダード。

時代が下って江戸中期に入ると簡略化され、切腹人は短刀ではなく扇子を使い、その扇子に手をかけようとした瞬間、介錯人が首を落とすという方法が一般的になりました。

なぜこんな方法になったのか?

と、申しますと話は単純です。

『切腹だけだと、痛くて苦しい上になかなか死ねない』からです。

出血多量で早目に死ぬには「腹部大動脈」を切れば良いのですが、腹部大動脈は背骨の横あたり(腹側から見るとかなり深い部分)を走るため、傷をつけるには相当な気合が必要。

肉厚なおデブさんにはまず無理です。

また、中途半端に腸を斬ると即死はせず便が漏れ出し、腹膜炎→敗血症で相当悲惨な死に方をしてしまいます。それも数日かけて!

そのため、もしも介錯なしで切腹する時には、ある程度刀を刺したところで、今度は喉に持っていき、頸動脈を掻き切って死ぬ場合が多かったようです。

喉元なら走行が浅いので、即死に近い状態で死ねます。

なお、戦国時代末~江戸初期までは、介錯人が付かずに自力で切腹した方も多くいたようで『腹を十文字に切り裂く・十文字腹』や『内臓を掴み出す・無念腹』といった過激な方法も残っております。

まさに、冒頭で触れた漫画の柴田勝家の死に方と一致しますね。

十文字腹から五臓六腑を掻きだした

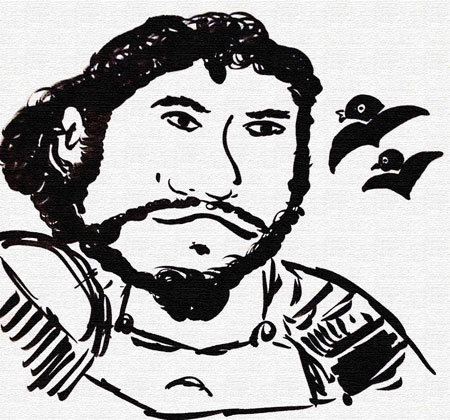

柴田勝家は、織田信長の父・織田信秀の代から仕える武将でした。

一時は、信秀の次男(つまり信長の弟)織田信勝の家老となり、信長に対し反旗を翻しましたがこれに敗れ、後に軍門に下ります。

そして『鬼柴田』と異名をとるほど武勲をあげ、織田家の筆頭家老に上り詰めました。

しかし、北陸攻めの最中に起きた本能寺の変では、光秀討伐に間に合わず、織田家内での秀吉の立場が急激に強まってゆきます。

鬼柴田と畏怖された柴田勝家

そこで迎えたのが【賤ヶ岳の戦い】でした。

織田家の諸勢力が、柴田勝家派と羽柴秀吉派の真っ二つに分かれ、近江の賎ヶ岳で対峙。

両軍の睨み合いが続いていたところで、勝家の甥である佐久間盛政が羽柴軍に突撃を仕掛けると、一気に戦は加熱しますが、突然の前田利家の離脱により、柴田軍は崩壊してしまいます。

そして北ノ庄城に戻った勝家は、そこで切腹に追い込まれる……というわけで、ここで問題です。

冒頭で触れた漫画のように「勝家がハラワタをひきちぎったという史料は存在する」のか?

『柴田退治記』の記述とは

『柴田退治記』にそれを匂わせる記述がございました。

私の現代語訳で強引に進めますと、勝家はまず「腹の切り様を見よ!」と左手で脇差を突き刺し、右手で背骨側に引きつけて切り、返す刀で心下から臍下まで切り裂いた(十文字腹)とのことです。

ただ、これだけでは終わらず、さらに五臓六腑を掻き出して(無念腹)、家臣の中村文荷を呼んで首を打つように頼んだとのこと(文荷は後ろにまわって勝家の首をはね、文荷もその太刀で腹を切って死にました)。

「内臓を投げた」とは書いていません。

しかし「内臓を掻き出して」はおりますね!

まさしく、秀吉に対する、どうにもならない無念の怒りが蘇ってくるかのような記述。

そしてそれは、勝家が後見人となっていた織田信孝にも、同じような現象が見られるのです。

織田信孝/wikipediaより引用

勝家が烏帽子親だった信孝

信孝は、織田信長の三男として永禄元年(1558年)に生誕。

次男の信雄より20日早く生まれたのですが、母の身分が低く、報告が遅れたことで三男にされてしまったと伝わってます。

それがなぜ柴田勝家との関係が深いのか。

と申しますと、実は勝家は、織田信孝の烏帽子親でもあるのです。

烏帽子親とは、元服の際に行われる儀式で、実質的には後見人という立場を表明するもの。

そしてその後、信孝は、紀州征伐や荒木村重討伐などで実績を残していきました。

しかし!

これまた勝家と同様に、本能寺の変では光秀討伐で秀吉に遅れを取り、山崎の戦いでは名目上だけの総大将に終始します。

来たる賤ヶ岳の戦いでは、岐阜城で兄の織田信雄に囲まれたまま何もできず、秀吉に降伏するしかなかったのです。

織田信雄/wikipediaより引用

勝家以上に激しい信孝の死に様

敗戦後、織田信孝には呆気なく自害の命が下されました。

死に場所は、その昔、源義朝(源頼朝のお父ちゃん)が部下に裏切られて殺された野間大坊。

野間大坊の境内にある源義朝の墓/wikipediaより引用

いわくつきの場所で腹を切った信孝は、そのとき思わぬ行動に出ます。

なんと、掴みとった自分の内臓を床の間の掛け軸に投げつけたというのです。

勝家以上に激しいエピソードですね。というか、もしかしたら知人がご覧になられたという漫画は、信孝と勝家をミックスしてアレンジしたのかもしれません。

そして信孝の辞世もまた凄まじいものです。

真偽の程は不明ながら……というより、おそらく後世の創作なのでしょうが、その死に様を表すかのように激しいものでして、以下の通り。

昔より 主を討つ身の 野間なれば 報いを待てや 羽柴筑前

【意訳】源義朝が部下に襲われて命を落としたようにここは主君が死ぬ場所。次はお前がそうなるのを待っているんだぞ、秀吉

実際、ハラワタを掴んで投げるなんてのは、相当な怒りを持ったツワモノにしかできません。

そもそも内臓を掴める程に大きく腹を切れば、痛みや出血などでショックを起こすことがあり、内臓を支配している迷走神経が刺激されると「血管迷走神経反射」を起こし、血管の拡張により脳血流が保てなくなって失神する可能性があります(採血した後に倒れるあれです)。

ただし、副交感神経である迷走神経と逆の作用をもつ『交感神経』が興奮しまくっていれば、これをしのげる可能性もあり、信孝のケースもそうだったのかもしれません。

いずれにしても私は内科医ですので、切腹した人を見たことがございません。ビールと一緒に食するホルモンは大好きなんですけどね……。

あわせて読みたい関連記事

-

スペインかぜは米国発のインフルエンザ~なぜそんな名称になった?

続きを見る

-

松永久秀の生涯|三好や信長の下で出世を果たした智将は梟雄にあらず

続きを見る

-

柴田勝家の生涯|織田家を支えた猛将「鬼柴田」はなぜ秀吉に敗れたか

続きを見る

-

本能寺の変|なぜ光秀は信長を裏切ったのか 諸説検証で浮かぶ有力説とは

続きを見る

-

戦国武将の鑑とされた清水宗治の生涯~秀吉の備中高松城水攻めに対し籠城からの切腹

続きを見る

◆拙著『戦後国診察室2』を皆様、何卒よろしくお願いします!