そうです、答えは火縄銃ですが、ではそれが初めて日本に伝えられた【鉄砲伝来】とは何時のことなのか?

と聞けば、おそらくこうした答えが返ってくるでしょう。

「そんなもん1543年だろ。“いいご予算(1543年)が増える鉄砲伝来”なんて語呂合わせもあるぐらいじゃないか」

確かにその通り。

天文12年(1543年)、種子島に一艘の明船が漂着し、乗船していたポルトガル人から種子島時尭が鉄砲を買い取った――。

歴史の授業でもそう習いますが、この一節が記されたのは慶長11年(1606年)の南浦文之による『鉄炮記』です。

しかも種子島久時が先祖を称えるために書かせたものですから、検証も必要になってきています。

では、いったい鉄砲はいつ伝来し、どう普及していったのか?

鉄砲伝来と火縄銃の歴史を考察して参りましょう。

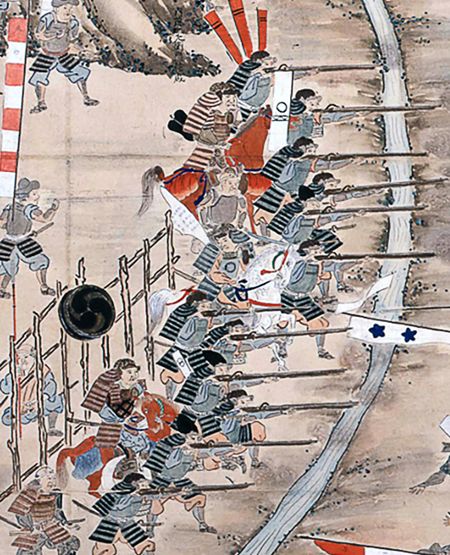

長篠合戦図屏風より/wikipediaより引用

お好きな項目に飛べる目次

お好きな項目に飛べる目次

倭寇

鉄砲伝来はいつなのか?

結論から申しますと、諸説あり、特定が難しくなっています。

何年何月何日、一体どのような経緯で伝来したのか?正確にはよくわかっていないのです。

鉄砲伝来についての新説が出された時期は、明治から昭和初期にあたりますが、当時は日本人にとって“不都合な史実”がありました。

倭寇です。

倭寇が邸宅を襲う様子/wikipediaより引用

日本人が、中国だの朝鮮だのを荒らしまわったというが、そんなわけないだろ――という意識のもと、倭寇の定義を狭めたり、否定する見方がありました。

鉄砲の伝来は、倭寇の存在を抜きにして、語ることはできません。

倭寇が「日本人海賊団」と認識することにも、不正確さがあります。

より正しく言うならば多国籍の犯罪集団であり、活動範囲も中国沿岸部から朝鮮半島、九州まで、広いものでした。

「火炮」を発砲してきた

大物倭寇の代表格である王直(おうちょく・中国では汪直・?-1560年)は、ジャンプの人気漫画『ONE PIECE』にも名前が登場しますね。

そんな倭寇に苦しめられていた朝鮮側の記録には

「火炮」を発砲してきた

という記述が出てきます。倭寇の間でどんどん「火炮」が普及していることを、警戒しつつ書き残しているのです。

江戸時代の火縄銃/wikipediaより引用

倭寇の扱う品には、硝石や硫黄も含まれています。

銃器を使っていたため、需要があったのでしょう。

しかも、多国籍集団である倭寇には、ポルトガル人の姿もありました。

当時世界一の富を誇る明なのに、海禁政策を取っている。

その間隙を縫う倭寇たちは何でもありの存在で、ヨーロッパからの新兵器も躊躇なく使う――現代にも通じるような流れがそこにはありました。

じわじわと、海を越え、たどり着いた鉄砲。

それが散発的に広まってゆきます。

国際交流が産んだ歴史の転換点とでも言いましょうか。

何かと煮詰まっているアジアに、ヨーロッパ人と新技術が加わることで、新たな時代を迎えることになるのです。

明や朝鮮が警戒した「火縄銃」

倭寇と戦わねばならない明(みん)では、敵の持つ火縄銃に警戒していました。

中国ではマスケット銃を「鳥銃」と呼び、倭寇が持つ「鳥銃」が精妙であると、明側は警戒を強めています。

銃器の改良と精密さにおいては、日中間で差がつきました。

豊臣秀吉の【朝鮮出兵】の頃には、日本側の火縄銃性能がかなり高くなっていたのです。

文禄の役『釜山鎮殉節図』/wikipediaより引用

一方の明側は、仏狼機砲(フランキ砲)の開発においてはリードしていました。

日本でも大友宗麟はじめ、大砲製作に乗り出す者はいたものの、この点では明側が優位。

日明の間では、兵器開発競争という戦いもあったのでした。

前述の「天文12年(1543年)に種子島」という鉄砲伝来の年は、正しいか不正解かはさておき、一応、この頃にあったという目安にはなります。

まずは九州から西国へ。急速に広まっていった鉄砲は、やがて畿内へ辿り着きました。

こうした経緯が大河ドラマ『麒麟がくる』では巧みにプロットで活かされています。

あの物語は、天文16年(1547年)、美濃国明智荘から始まります。

自領を荒らし回る山賊が手にしていた見慣れぬ武器――轟音と共に何かを打ち出すものを見た若き日の明智光秀は、その威力に衝撃を受けた。

鉄砲は本州美濃まであるものの、正体や威力がわかるほどでもない。

畿内でも室町幕府の足利義輝や幕臣たちが懐疑的な中で、三好長慶に使える松浦久秀がいち早くその利便性に目をつけました。

このころの美濃・斎藤道三と、尾張・織田信秀の戦いでは、まだまだ弓矢が主力で鉄砲ではありません。

保守的な層が懐疑的な一方、先進的な者たちは目をつけ、なんとしてでも手に入れたいと気を揉む。

あの物語の序盤は、鉄砲の普及がわかりやすく描かれていました。

史実を見てみますと、天文21年(1552年)に足利義輝は、石山本願寺に火薬原料となる焔硝(えんしょう)を求めています。

剣豪将軍と呼ばれた足利義輝/wikipediaより引用

義輝は、この頃から鉄砲に並々ならぬ関心を示し、全国に広まる契機になったのです。

「剣豪将軍」として有名ですが、火薬の調合や鉄砲にも興味関心を示していたのですね。

その義輝に謁見を果たすことで、地方の大名も新兵器について知る――そんな恩恵を受けた一人が上杉謙信でした。

鉄砲伝来は西日本で海に近いエリアが有利でしたが、将軍の権威により知ることもできたのです。

上杉家では、直江兼続も鉄砲に大きな関心を示しました。

直江兼続/wikipediaより引用

【慶長出羽合戦】における撤退戦ではこの鉄砲が猛威をふるい、敵対した最上義光の兜に弾痕を残すこととなりました。

このころキリスト教の布教を始めた宣教師に対し、技術供与を引き換えとして接近した大名もおります。

鉄砲伝来とは、さまざまな要素が絡み合い、散発的かつ波状的に進んでいったのです。

※続きは【次のページへ】をclick!