今から7年前、2018年は明治維新150周年にあたる年でした。

そこで、政府がポータルサイトを作ったワケですが……。

内閣官房「明治150年」サイトより引用(→link)

上記のサイトは現在封鎖されていますが、少しでもご記憶ある方っておられます?

気になって調べてみたところ、その雰囲気があるのは薩長土肥の地元だけという印象。

むしろカウンター的に「戊辰150周年」と気炎をあげる地方もあったり、露骨に「何がめでたい?」と反発する記事もあったり、なぜ、こんな寂しいことになっているのか。

答えは簡単。

150年前も「地元しか盛り上がっていなかった」から――これに尽きるのでしょう。

明治維新当時のメディアや庶民の感情も、実は

・シラケムード

・迷惑だ

・ふざけんな

というムードが漂っておりました。

こうした現実はバツが悪いのでしょう。教科書や参考書にはあまり掲載されないため、なかなか知る機会もありません。

いったいその頃のメディアは、維新のことをどう思っていたのか。

慶応4年(1868年)3月15日は江戸へ総攻撃が行われる予定だった日。

明治維新へと進んでゆく、当時を振り返ってみましょう。

来日外国人も驚いた 日本人の識字率とは

仕方ないこととは言えます。

幕末を描いたドラマで庶民の存在感は希薄です。

野次馬であったり、燃えさかる町から逃げる姿であったり、背景のように描かれてしまうことがほとんど。

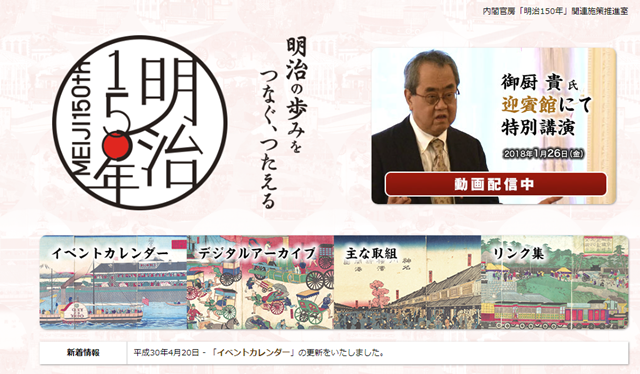

ゆえに我々の目に触れることはありませんが、彼らが国内の情勢に関心がないわけではなく、このときも「瓦版」を読み、情報収集をしていました。

庶民は瓦版を読んでいた――これは世界史的に見て、実は驚異的なことでもあります。

幕末に来日した外国人は、小間使いの女性のような階級でも、読み書きをしていることに驚いていました。

当時、日本の都市部における識字率は高かったのです。

これはひとえに寺子屋教育の賜物。

地方はまた別でしょうが、都市部では庶民でも読み書きができ、そのためメディアである「瓦版」も流行しておりました。

江戸の火消しの大親分といえば、新門辰五郎が有名です。

新門辰五郎/wikipediaより引用

実際に彼が消火活動しているところを見た人は、そう多くはない。

にも関わらず、彼のような火消しがスーパースターになったのはなぜか?

それも瓦版効果です。

粋な火消しの活動を描いた瓦版を読んで、人々はスターに憧れました。

幕末に至るまで、人々は瓦版を読みふけり、そこに世論が形成されていたわけです。

「黒船」見物に人が押し寄せたのはなぜか

これも「そういうものだ……」と流しがちなのですが。

黒船の来航時や、ハリスの訪日にしても、そこには人だかりができていました。

なぜかというと、庶民が瓦版で情報を把握していたから。

江戸近郊の庶民というのは、実は、京都の朝廷や公家よりも情報を正確に把握していたのです。

当時の瓦版を、現在のニュース風にするとこんな感じ。

【再現!幕末の瓦版】

衝撃! 浦賀沖にやって来た「黒船」とは?

ペリー来航/wikipediaより引用

世界には、4つの大海(※現在は5つとされています)と6つの州があります。

日本はアジアにあたり、その極東の島国。

その日本のはるか東に、アメリカ合衆国(首都ワシントン)が存在します。

今回来航した黒船は、アメリカから来ました。

黒船とは蒸気で海を渡る船で、アメリカやヨーロッパで運用されているものです。

波をものともしない、堂々たる姿はまるで龍のよう!

割と正確ですし、怖いだけではなく「とてもカッコイイ龍みたいな姿だよ」とあるわけですから、庶民は「おもしれえな、ちょっと見てみようじゃねえか」となっても全くおかしくないわけですね。

そういう情報を得ているわけですから、庶民は黒船を見ても実は怯えていなかったのです。

「すげえなあ! かっこいいじゃねえか」

「ひょーっ、えれえもんだ」

そんなふうに感心しており、物売りも出てくるし、ちょっとしたお祭り騒ぎです。

京都の朝廷公家、尊王攘夷派が「穢らわしい外国人がこの国を踏むとはおぞましい!」と思っていたことと、かなりテンションの差があるわけです。

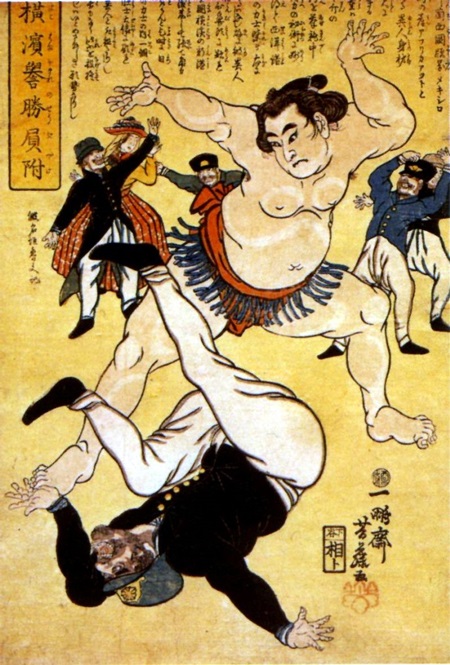

もちろん黒船や外国人を恐ろしいと感じる意見もあり、おどろおどろしい絵や外国人を投げ飛ばす絵も描かれてはいました。

好奇心と、恐怖。

その気持ちが入り混じっていたのですね。

幕府にとっては頭の痛い黒船来航も、ジャーナリストにとっては大チャンスでした。

黒船来航に関するスクープを出せばともかく売れるということで、瓦版は大盛況。

来日外国人は、興味津々な様子の日本人に喜んだり、意外に感じたりしたのですが、背景には瓦版によるニュース網があったのです。

※続きは【次のページへ】をclick!