万延元年(1860年)8月15日は徳川斉昭の命日です。

大河ドラマ『青天を衝け』で竹中直人さん演じる姿を覚えていらっしゃる方も多いでしょうか。

一般的には、最後の将軍・徳川慶喜の父として有名な方かもしれません。

しかし、他の言動にはツッコミどころのかなりある人物で、幕閣をかき乱して、大奥からも相当嫌われたり、とにかくキャラの際立つ人です。

徳川御三家でありながら、宗家をピンチに追い込んだ、その生涯を振り返ってみましょう。

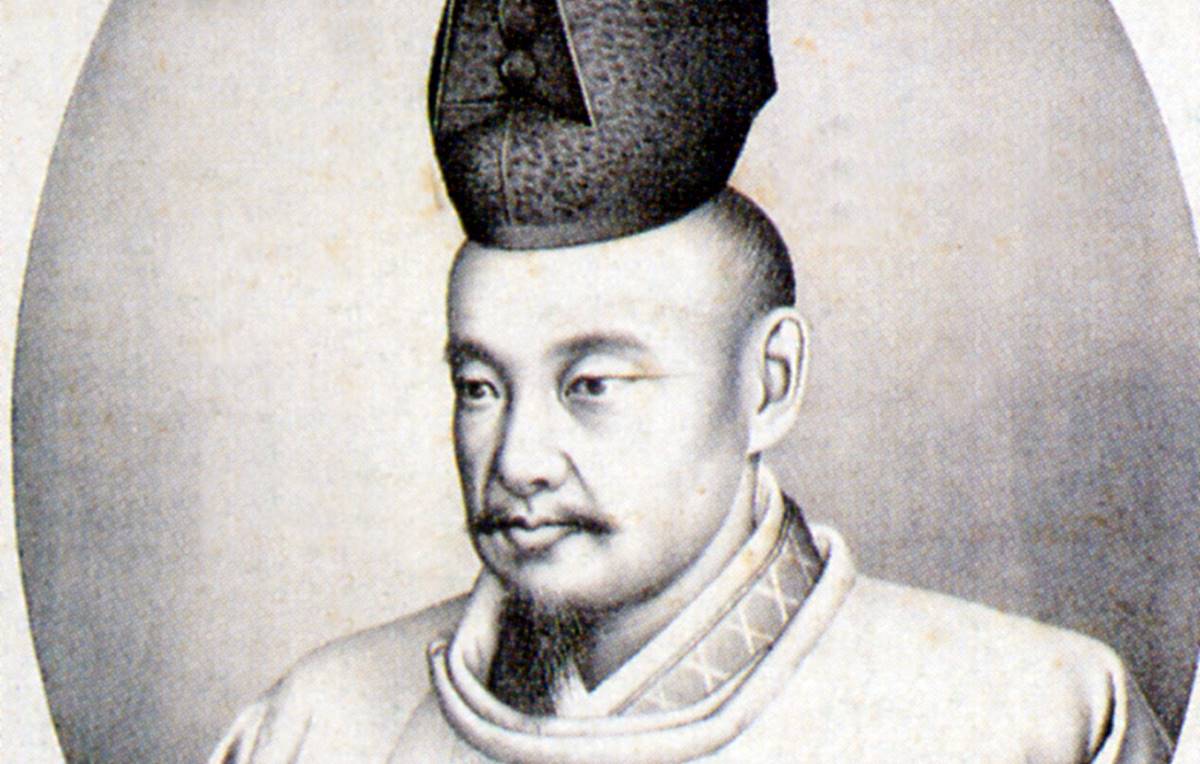

徳川斉昭/wikipediaより引用

当初は部屋住みとして埋もれていくハズだった

徳川斉昭は寛政十二年(1800年)3月11日、第七代水戸藩主・徳川治紀の三男として生まれました。

この生まれ順ですから、当初は藩主の座を継ぐ予定もなく、部屋住み時代を長く過ごします。

部屋住みとは、家の跡継ぎに何かあった時のため実家に残る人で、基本的に冷遇(同時代では井伊直弼もそうでした)。

ただし、小さい頃から頭が良いことはわかっていたので、父の治紀としては「次男を養子に出すのはいいとして、三男は家に残しておこう」と考えていたのかもしれません。

まぁ、藩主であっても「謎の急死(という名の暗殺)」はままある時代ですので。

水戸城薬医門

そしてトーチャンの予感を裏付けるかのように、八代藩主で斉昭の長兄である徳川斉脩(なりのぶ)は、2つの問題を作ってしまいました。

ひとつは、正室と仲が良いにもかかわらず、後継ぎに恵まれなかったこと。

もうひとつは、その問題をはっきり解決しないまま斉脩本人が亡くなってしまったことです。

斉脩の正室が十一代将軍・徳川家斉の娘だったため、「ワシの子供を養子にやろうか?」といわれたこともあったのですが、いざというとき将軍を止めなければならない御三家が、宗家の人を養子にもらっては本末転倒です。

特に水戸家は勤皇をモットーとしていましたので、あまりにも宗家寄りになると、朝廷からの信頼が落ちしてしまいます。

しかも、家臣の間でも意見が割れてしまったため、お家騒動ギリギリのてんやわんやになってしまいました。

結局、「斉脩が”斉昭を養子にして跡を継がせる”という遺書を残していた」ことで、めでたく斉昭が水戸藩を継ぐことになったのですけれども……その遺書は本当に斉脩の筆跡だったのかどうか、とかはツッコんじゃいけませんね。ええ。

弘道館を作り「学問は一生行うもの」

そんなわけで部屋住みから一転して藩主となった徳川斉昭は藩政に取り組みます。

一番有名なのは、弘道館という藩校を作って、市民からも広く人材を求めたことでしょうか。

水戸学の他に自然科学や武道など、広く学ばれていたようです。

「学問は一生行うもの」として、「卒業」という制度がなかったことも大きな特徴です。近年も「生涯学習」という単語が出てきましたが、弘道館では百年以上前からこの概念があったことになります。

弘道館と徳川斉昭像

また、斉昭は開国には反対でしたが、西洋の文物を取り入れることには積極的でした。

西洋式の兵器を国産化しようと試みたり、国防のための蝦夷地開拓・大きな船の建造許可を幕府に求めるなど、水戸藩や幕府だけでなく、国を守ろうといろいろやってもいます。

ただし、勢い余ってお寺の鐘や仏像を大砲の材料にしてしまったり、無理やり神社を作らせたり、軍事訓練「追鳥狩」を実施していたせいで、幕府から「お前隠居&謹慎な」と言いつけられてしまいました。

この辺は『青天を衝け』でも取り上げられていましたね。

水戸藩は御三家の中で唯一江戸に藩主が定住するという特徴を持っていたのですけれども、ただでさえ領地も江戸の目と鼻の先なのに、こんなド派手な動きをしていたら目をつけられますよね。

なぜ誰も諫言しなかったんや。

※続きは【次のページへ】をclick!