2027年に放送が決まった大河ドラマ『逆賊の幕臣』。

小栗忠順が主役となったことで注目されるのが幕末知識のアップデートでしょう。

例えば当時の大事件である【江戸城無血開城】も候補の一つ。

主戦派の小栗にはあまり関わりない一件ですが、ドラマではライバルとなるであろう勝海舟にとっては最大の見せ場であり、そこがまさにアップデートのポイントでもあります。

西郷隆盛と勝海舟の二人で進められたかのように思われがちなこの交渉。

実は【幕末の三舟】に数えられる高橋泥舟と山岡鉄舟も重要な役割を果たしていて、決して勝海舟だけの手柄とは言えないのです。

今回、注目したいのは山岡鉄舟です。

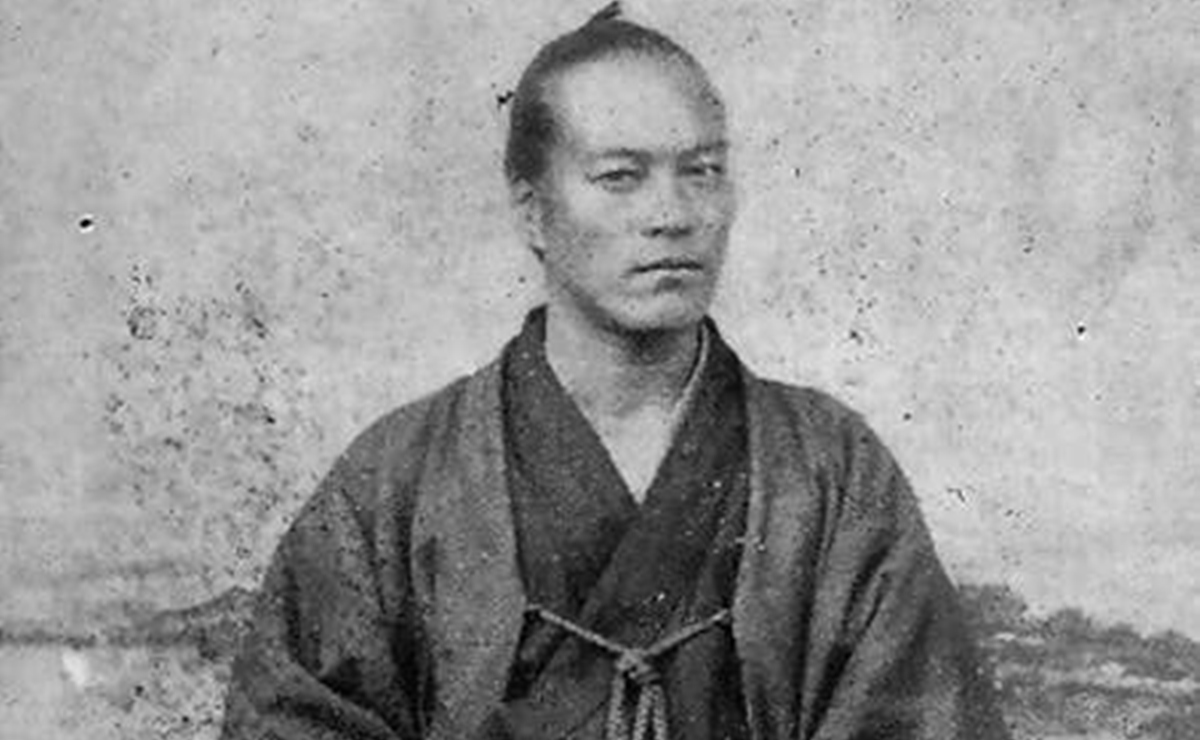

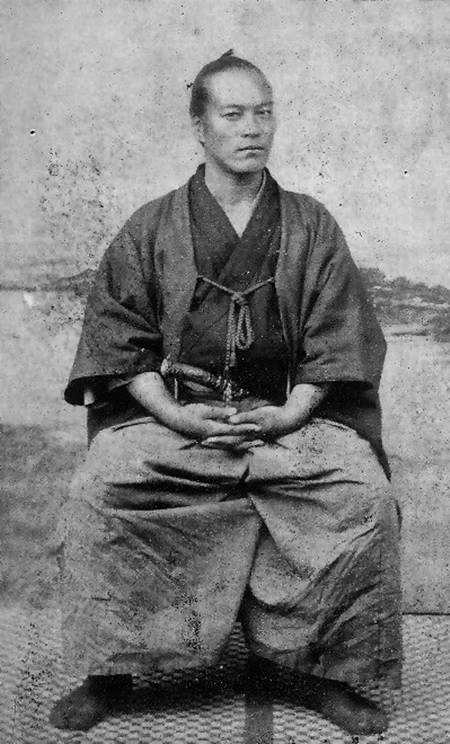

写真を見るからに剛毅木訥で屈強な武士にも見えるこの人物は一体何者なのか? どんな功績があるのか?

その生涯を振り返ってみましょう。

山岡鉄舟/wikipediaより引用

神陰流、槍術樫原流、北辰一刀流

山岡鉄舟(本稿はこの名で統一)は天保7年(1836年)、三河以来の旗本・小野朝右衛門の五男として江戸に生まれました。

父母を亡くしたあと、鉄舟の異母兄が小野家を継ぐことになります。

幼い頃から神陰流、槍術樫原流、北辰一刀流を学び、メキメキと力を付けます。

16才で母、17才で父を亡くすという不幸に見舞われながら、山岡はたくましく成長しました。

身長6尺2寸(188センチ)、体重28貫(105キロ)という、当時としては規格外の体格にまで育ったのです、

幕末から明治時代の男性平均身長が155センチ程度とされていた時代にこの体格です。

現在だったら2メートル超えぐらいの感覚でしょう。

際立った大男ですね。

「幕末の三舟」の一人・高橋泥舟は義理の兄弟

嘉永5年(1852年)。

山岡鉄舟は父の死に伴い、江戸へ戻ります。

父は生前、3500両もの大金を貯めていました。

「俺が死んだらこれで御家人株でも買えばいい。それで身を立てろ」

そう言い残していたのです。

そしてその翌1853年、黒船が来航します。

ペリー来航/wikipediaより引用

勝海舟や福沢諭吉のような、西洋流の学問に通じた少数派とは異なり、山岡は武芸の男。

彼自身の政治的な見解としては「異人を斬って国を守る」といったところです。思想的には当時の典型的な陽明学徒と言えますね。

当時の志ある男子として平均的な像であり、新選組隊士にせよ、長州藩士にせよ、薩摩藩士にせよ、似たような思考と教養でした。彼が禅の境地を身につけるのはもっと後のことです。

なお「幕末三舟」とまとめられるものの、実際には他の二人に対して、勝だけが異なります。

幕臣であり、号に「舟」を用いているところ、江戸生まれであることが共通しているだけで、思想や性格はそこまで近いわけでもないのです。

山岡は千葉周作らから剣術を、山岡静山から槍術を学びました。

人品ともに優れた静山を鉄舟は心より慕っていたものの、安政2年(1855年)、27才という若さで突然死してしまいました。

鉄舟は静山の妹である英子の婿として山岡家に入り、家を継ぐこととなりました。この婚姻により、高橋泥舟が義兄となります。

静山には兄と同じく槍を得意とする弟がいたものの、彼は高橋家を継いでいたため、鉄舟が婿入りしたというわけです。

山岡鉄舟と高橋泥舟――この義兄弟は、幕末の動乱において高潔な人柄と武士らしい決断力を発揮することになるのでした。

高橋泥舟/wikipediaより引用

清河八郎とともに上洛

安政3年(1856年)。

刀槍の技量を認められた山岡鉄舟は、講武所剣術世話役に任命されます。

さらに翌安政4年(1857年)には、清河八郎と共に「虎尾の会」を結成。

ここでピンと来た新選組ファンもおられるでしょう。

そう、清河八郎といえば「新選組を騙したヤツ」としてばかり言及されます。

清河八郎/wikipediaより引用

しかし、清河は弁明の機会もないまま暗殺されてしまったのであり、いわば欠席裁判を続けられているようなものです。

そのイメージも刷新するときが来ているのでしょう。

清河は行動力に富んだ一角の人物であり、東日本の吉田松陰といえるようなカリスマ性もあります。

そういう人物だからこそ、新選組の幹部にせよ、二舟義兄弟にせよ、清河の言うことを信じたわけです。

この清河の働きかけにより、文久2年(1862年)、幕府は浪士組を結成させ、山岡が取締役に任命。

文久3年(1863年)には、将軍・徳川家茂について上洛します。

幕府は、この段になって初めて清河は尊王思想が強いということに気づきます。

彼の目的は、将軍家ではなく天皇配下の戦闘員を集めることだったのです。

尊王思想に凝り固まった戦闘員が集結しては、さすがにまずい。そこで幕府は浪士組を江戸に呼び戻すのでした。

京都に残留し、幕府のために尽くすと考えた試衛館の者たちが、新選組となります。

山岡は、このとき江戸に戻っております。

そして、清河が暗殺されると、かつて彼と親しくしていた山岡も謹慎処分となってしまいました。

※続きは【次のページへ】をclick!