幕末悲劇のヒーローにして、現代女性の人気No.1志士と言えば?

やはり土方歳三でしょう。

彼の所属していた「新選組」が、果たしてどれだけ幕末の歴史を動かしたか――。

そう問われたら、長州藩の「松下村塾」や、薩摩藩の「精忠組」より、はるかに役割は小さいと言えます。

所詮は負け組、所詮は捨て石、所詮は鉄砲玉。

結果だけ見ればそうなってしまいます。しかし……。

だからといって、新選組を、土方歳三を、時代の徒花的集団とは言いたくない。そんな熱量があるのも事実です。

のみならず、考えるべき役割があります。昨今、テロリズムへの対処が重視される時代となりつつあります。

新選組とは、テロリストを取り締まる特殊警察でした。テロの根絶を訴えるのであれば、板橋の新選組墓所を参拝してもよいのではありませんか。

それなのに軽視するのは、彼らが敗者となったからでしょう。

新選組は、人気だけで見れば、間違いなく幕末トップクラスであります。

理由はわかる。多摩で薬の行商をしていたお兄ちゃんが、鬼の副長と呼ばれるほど冷徹な戦士と化し、最期は幕臣として戦い抜いて、そして散ったのです。

ドラマチックと言わずして何といいましょう。

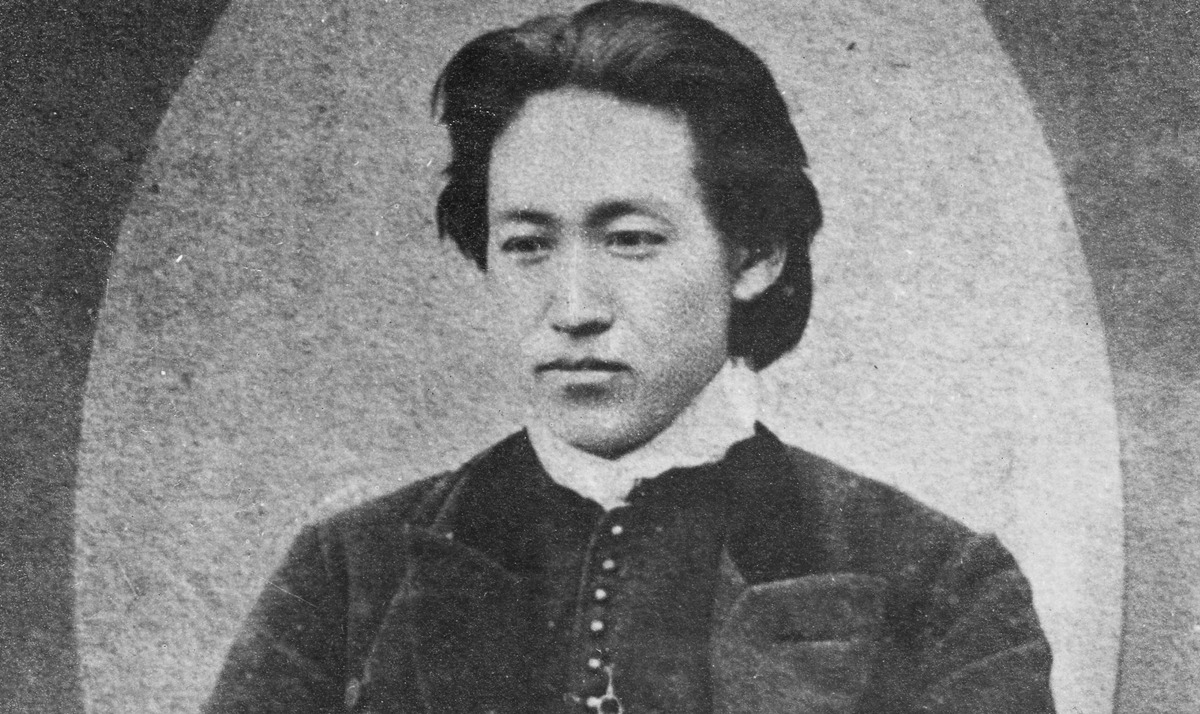

そしてあの写真です。

ただ美男子というだけではない佇まい。

たった一枚なれど、土方歳三という名前を燦然と輝かせたのも、あの洋装姿が人の心を奪ってやまないからではないでしょうか。

土方歳三/wikipediaより引用

リラックスしているようで、馴染んでいるようで、やや緊張気味に握った拳。

緊張感と、洗練された雰囲気が混ざり合い、彼にしか出せない魅力にあふれています。

そんな土方歳三は明治2年(1869年)5月11日が命日。

本稿で、多摩から五稜郭までの生涯を振り返ってみましょう。

多摩のバラガキ・土方歳三

土方歳三は天保6年(1835年)、武蔵国多摩郡石田村(東京都日野市石田)にて生誕。

生家は「石田散薬」という家伝薬を副業とする旧家で、「お大尽」と呼ばれる裕福な家でした。

父は土方隼人義醇で、母は恵津。10人きょうだいの末子にあたります。

6人きょうだいとされることもありますが、夭折したきょうだいが4人いたため、そのような数え方になっています。

父は、土方が誕生する3ヶ月前に結核で死去しております。母も、6才の時に結核で亡くなりました。

長兄の為次郎は失明しており、土方は、跡取りだった次兄・喜六と、その妻・なかによって育てられます。

幼少期に父母を失った少年というと、薄幸なイメージを抱くかもしれません。

が、土方は元気いっぱいに育ち、付いたアダ名が「バラガキ」。触ると傷がつく荊のように乱暴なガキという意味です。幼い頃から大胆不敵で、度胸あふれる少年でした。

多摩で暮らしていた頃の土方は、風呂上がりには褌一丁のまま、太い大黒柱相手に相撲の張り手をしていたとか。気分が乗ると、一時間でも続けていたなんてことも……。

彼なりの鍛錬でしょう。

武道への憧れがあったようです。

同時に頭も切れました。近所で葬式があった際、弔問客の履物を間違えずに出した、という話が伝わっています。

武道ばかりではなく、手習いはそれなりにしっかりと学びました。

のちに俳諧を嗜んだ彼の素養は、このころから芽が出ていたのかもしれません。

ただ、手習いはあくまで町人の教養に過ぎないことも確か。

江戸時代まで、本格的な教養は漢籍ありきです。

近藤勇は漢籍教養があったものの、土方はそうではありませんでした。

これはこの時代となると、それなりのハンデではあります。

関東の豪農層であり、儒教陽明学、さらには水戸学に傾倒した渋沢栄一や相楽総三とは、土方の教養および思想面では差があるのです。

イケメンのアパレル店員から、行商へ

お大尽といっても、兄弟が多い末っ子ならば働かねばならないのが当時の社会です。

11才の時、上野の「いとう呉服店」へ奉公。

しかし、些細なことで番頭と喧嘩になり、40キロメートルもある道をテクテクと歩いて、家に戻ってしまいました。

家の者がいくら説得しても、店には戻らなかったのだそうで、強情さがうかがえます。

17才の時には大伝馬町に奉公しました。

歌川広重『東都大伝馬街繁栄之図』/国立国会図書館蔵

イケメンでモテモテだった土方は、今度は、職場で女性がらみのトラブルを起こしてクビになった……とは地元で伝わる話です。

こうした奉公経験のためか、土方は鋏や物差しを使うのがとても上手だったそうです。

なで肩で、物腰も柔らかく、好感の持てる美男であると、多くの人々が証言。

奉公経験で対人スキルが磨かれたのでしょう。

しかし家でフラフラしているわけにもいかない土方は、家伝の秘薬「石田散薬」の行商販売を開始することにしました。

この「石田散薬」は、昭和23年(1948年)の薬事法改正まで250年間にわたり販売されていたそうで。販売中止から20年ほどは、服用する人もいたとか。

販売だけではなく、土方は原材料刈り取り指導もしました。

リーダーシップに富み、彼が作業をすると早く終わると評判だったそうです。

江戸が黒船来航で揺れている中、青年期の土方は草を刈り、薬を売り歩き、俳諧を楽しむ――頭は切れるけれども、平凡な青年として生きていました。

実践剣術・天然理心流

安政6年(1859年)、そんな土方に転機が訪れます。

25才にして、天然理心流に入門したのです。

この修行を通して、盟友である近藤勇や沖田総司らとも出会いました。

近藤勇/Wikipediaより引用

入門は遅いものの、この前から佐藤彦五郎の道場に出入りをしており、剣術そのものは17才くらいから学んでいたようです。

上達も早く、資質もありました。

特に実践的な戦闘となると滅法強い。往来の気の強さ、判断力が加味されて、無類の強さとなるわけです。

「なるほど、それでトシさんは強くなるのか」

そう軽く流してしまいそうになりますが、ここで疑問が湧いてきませんか。

なぜ天然理心流が、動乱の幕末でもブッチギリで強かったのか?

天然理心流は、寛政年間(1789年〜1801年)頃に創設された比較的新しい流派で、日野・八王子地域の千人同心を中心に広まりました。

八王子千人同心の任務は治安維持、いわば特殊部隊です。

凶悪な犯人を捕縛する人たちの間に広まったのですから、実践的な捕縛・殺人術であるのは当然。

スポーツ的に発展していった流派とは違い、相手を殺す技も多数含まれていました。

要は、本気の殺人剣術だったから強さが際立っていたのです。

※続きは【次のページへ】をclick!