こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

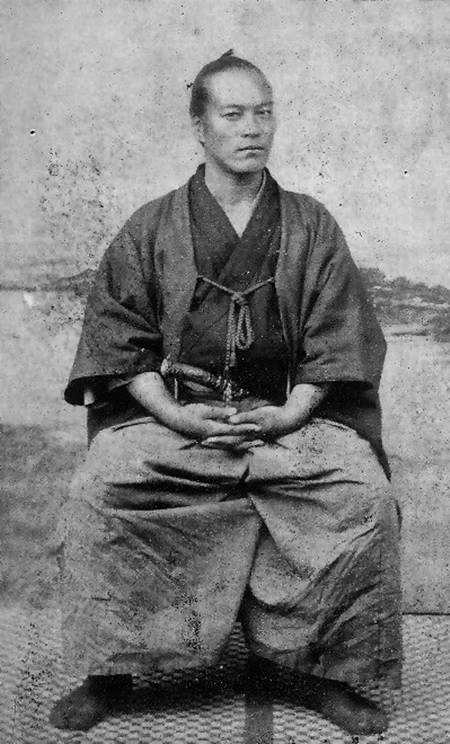

【土方歳三】

をクリックお願いします。

関東では悪党が暴れ回っていた

さて、そんな実践的な剣術がなぜ関東の農民にまで広まっていたか?と言いますと、時代背景的なものがあります。

太平の世とされた江戸時代も中盤以降は治安が急激に悪化。

土方ら幕末に活躍する者が生まれた天保年間あたりは、秩序の崩壊が始まっていました。

特に酷かったのが、関東地方です。

「悪党」と呼ばれる、江戸時代版モヒカン軍団のような連中がうろつくようになっていたのです。

一揆の参加者が暴徒と化した者たちのことでして。

江戸時代、一揆参加者には暗黙のルールがありました。

・野良着等、地味な農民らしい普段着を着ること

・武器の携帯は禁止

・暴力行為は禁止

「悪党」は、こうしたルールを破っていました。

・服装はド派手

・武器を携帯している

・暴力行為上等! ヒャッハー!

手に負えない連中なわけです。

早い話が、リアル『北斗の拳』状態であり、関東の治安悪化は幕末期に入ると【天狗党の乱】や【世直し一揆】で極まります。

話を戻しまして、そんな時代ですから、豪農たちは公権力に頼っていては自衛できないと考えます。

しかも彼らには真偽定かではないものの、伝承があります。それは武田のルーツです。

ときは遡りまして、家康が江戸に入った時代のこと。

徳川家康の鷹狩像

滅びたばかりの北条家残党だの風魔忍者がうろつき、江戸周辺は名何かと治安が悪い。

そこで家康が頼りにしたのが、武田家残党でした。

帰農した武田家の血を引くのが我々なのだ。そんな誇りがあったのです。

のちに近藤勇と土方歳三は、改名の際に武田ルーツを前に押し出しました。

講談や武者絵で武田信玄の戦いぶりを学んでいたのが当時の民衆。武田を思えば、カッと血が燃えたぎったことでしょう。

そこで彼らは、まだ10代の跡取りたちを天然理心流に入門させました。こうして関東には、リアル殺人剣をマスターする若者たちが溢れることになるのです。

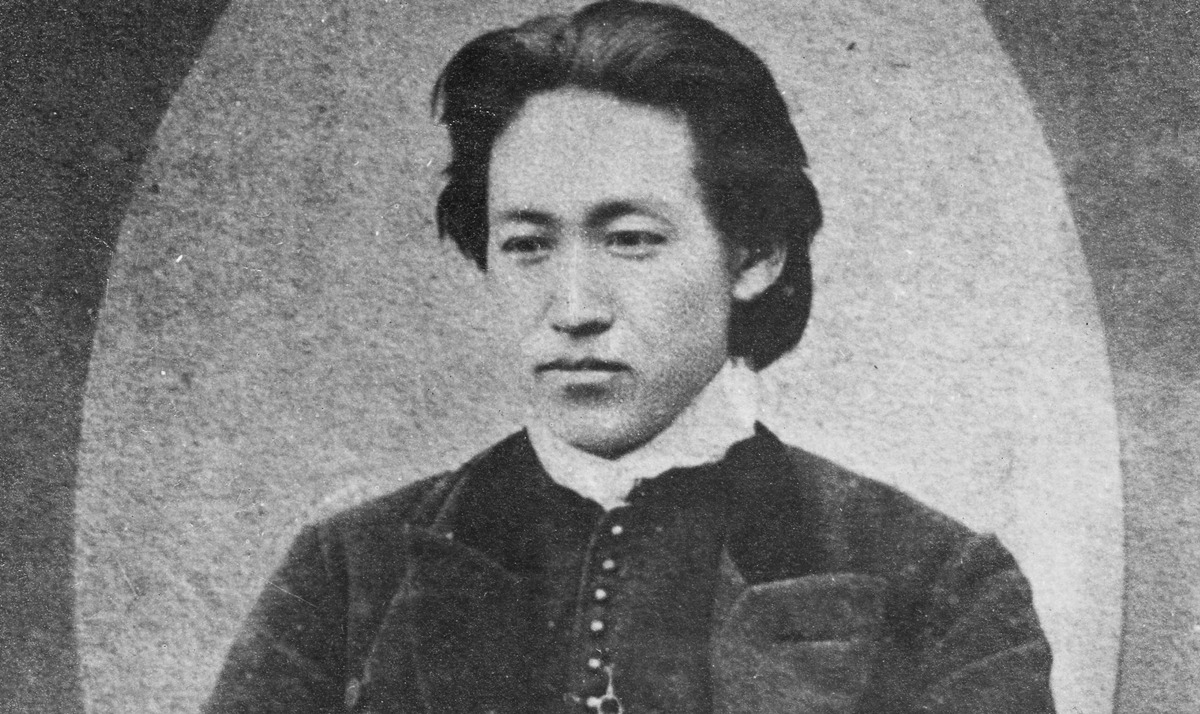

そんな若者の一人に、日野宿の名主・佐藤彦五郎がいました。

彼はある日、とんでもない事件に遭遇します。

嘉永2年(1849年)、「染っ火事」と呼ばれた火災の最中に、祖母が賊に斬殺されてしまったのです。

このマッドな世界において、もはや強くなければ生き残れない—そう痛感した佐藤は、天然理心流道場の門を叩きました。さらには自宅を改造し、天然理心流の道場とします。

土方は、この道場に出入りしておりました。

幕末関東というリアル『北斗の拳』を生き延びるため、腕を磨いた新選組幹部たち。

彼らからすれば、スポーツのような道場剣術を学んだ武士など、弱くて当然でした。

幕末期になると、多摩の農民は剣術だけではなく、ゲベール銃による「農兵銃隊」まで組織していました。

要は、それだけ殺伐としていたのですね。

郷中教育を習得した究極の戦士である薩摩藩士と、

西南戦争前夜・西郷の私学校の生徒たち/国立国会図書館蔵

多摩の農民出身の剣士たちがトップクラスの強さ。

幕末、どんだけ地獄だったんよ!と思ってしまう話ですね。

将軍様のために上洛したが

超実践剣術の天然理心流道場には、スポーツ剣術では物足りなさを感じている、威勢のいい青年たちが集うようになりました。

豪農出身でも相楽総三のような、尊皇攘夷思想を学んでそちらに傾倒する者もいましたが、土方や近藤は違いました。

当時の憂国青年同様、国のために戦い、異国の脅威を打ち払いたいという思いはあったものの、あくまで彼らは

【将軍家のために尽くしたい】

と願っていたのです。

そんな彼らの運命を左右するニュースが、文久3年(1863年)に飛び込んできました。

「将軍様が上洛する! その護衛を募集しているらしい!」

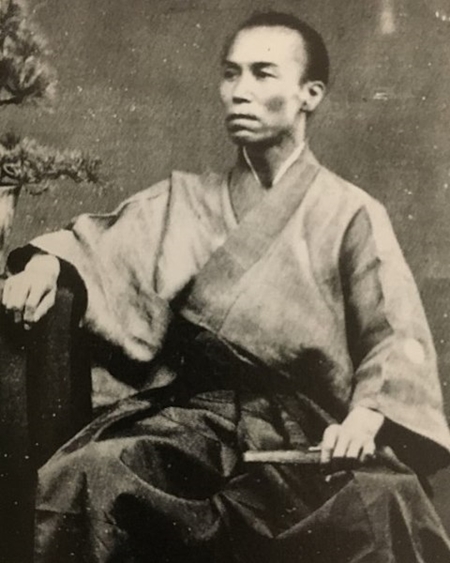

取締役は山岡鉄太郎。「山岡鉄舟」として知られ、新選組と因縁がある人物です。幕臣であると同時に、強い勤王思想を持ち合わせておりました。

山岡鉄舟/wikipediaより引用

京都に向かう道すがら、近藤一派はトラブルに遭遇します。

宿の手配を担当していた近藤勇が、本庄宿でついうっかり水戸藩士・芹沢鴨一派の宿の手配を忘れたのでした。

あてつけに野宿すると焚き火をし出すわ、大変な騒ぎに。

近藤はこういうことには向かない性格だったんでしょうね。山南敬助がこのあと宿予約担当者に交替しました。

こうした芹沢一派の荒くれぶりは、粛清した近藤らを庇うため、強調されている一面がありますのでご注意ください。

ただ、幕末諸藩において最も気が荒かったのが、水戸であったことは確かですが。

新選組ですら受け入れられない水戸藩――これはなかなか、重要です。

そして京都では、さらなる大きなトラブルに直面します。

浪士を率いていた清河八郎が、こう宣言したのです。

「我々は将軍家茂の警護ではなく、尊皇攘夷の魁となるのだ!」

近藤らは、唖然としてしまいます。

そんなの話が違うじゃないか、というわけです。

新選組ファンからすれば、清河はあやしい詐欺師まがいの扱いをされることが多いもの。のちに暗殺されてしまったため、弁明の機会もありません。

しかし彼は学識、胆力、人脈を持つ傑物といえます。山岡鉄舟とその義兄にあたる高橋泥舟は、彼と意気投合しておりました。

しかし、近藤らからすればそんなのは知ったことではありません。

浪士たちは江戸に戻りますが、納得できない一派が京都に残留しました。

近藤一派と、芹沢鴨一派です。

「新選組」結成

八木家に留まった一派ですが、幕府から得られる収入もなく、身分の保証もありません。

そこで彼らが頼ったのが、半年ほど前に発足した組織「京都守護職」の松平容保でした。

江戸時代の京都守護は慣例的に井伊家が担当していました。

が、井伊直弼暗殺以来、その余力も消滅。

そこで白羽の矢が立ったのが、律儀で徳川家に忠誠心が篤い会津藩であったのです。

容保は悩みに悩み、その気持ちを歌に詠んでいます。

行くも憂し 行かぬもつらし 如何にせん 君と親とを 思ふこころを

上洛してからも、容保は苦悩の日々が続いていました。

はじめ、容保は「言路洞開」を模索しました。

「いくら考えが違っても、同じ武士なのだから」

話し合えば凶悪な尊皇攘夷派とて、何とかなるはずだと信じていたのです。

しかし、当時の浪人はそんな生やさしいものではありませんでした。

脅迫、暗殺、襲撃、死体損壊……相次ぐ凶悪事件に、京都守護職は厳しい対応が迫られることになります。

※京都守護職は当初、金戒光明寺に本陣が構えられました

そんな沈鬱な青年藩主・松平容保に対して、浪人一派はお抱えにして欲しいと直訴。と、これが意外にも承諾されるのです。

リアル『北斗の拳』を生き抜いてきた浪士たちの参戦によって、京都守護職の戦闘力は格段にアップしました。

が、それがよかったかどうかは難しいところではあります。

かくして、八木家の門には、こう書かれた札が掲げられました。

「松平肥後守御預新選組」

"新たに選ばれた組だから”新選組って――誇らしげに名乗った彼らですが、京都の町民からは嫌われました。

そうはいっても、これは些細なことかもしれません。

「新選組」とは、もとは会津藩にあった組織名です。それをわざわざ使用を許されたのですから、大したもの。土方歳三は、和泉守兼定も賜ることになります。

和泉守兼定は会津在住の刀鍛冶であり、猪苗代湖の浜から採取した砂鉄で刀を作り上げました。

会津藩士の標準装備であり、幕末のものでは古道具屋ではさほど高値がつかないほど出回っております。見かける機会も恵まれている部類です。

しかし、そんなことはどうでもよい!

幕末の時勢にあわせていて、実践的で、会津の砂鉄で作られている、そこが大事です。

人気ゲーム『刀剣乱舞』でも、その意義をしみじみと刀剣男士・和泉守兼定が語ってくれています。

この刀剣男士は江戸っ子らしい口調。会津訛りは抜け、持ち主の話し方がうつったんでしょうね。

※続きは【次のページへ】をclick!