こちらは4ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【土方歳三】

をクリックお願いします。

続発する裏切りと粛清

池田屋事件と禁門の変で名前の売れた新選組。

入隊者も増加し、慶応元年(1865年)には屯所を西本願寺へと移転することになりました。

西本願寺

寺としては大反対です。血腥い新選組が近所にきてはたまりません。

しかし、土方らは移転を強行。とはいっても、こうした移転に会津藩が関わらなかったとも言えず、手狭となったからには、仕方ない部分もあったのでしょう。

この年、山南敬助が脱走し、切腹させられるという事件も起こりました。西本願寺移転に反対し、土方と対立していたともされますが、理由は複合的なものなのでしょう。

山南は、土方の厳しい態度についていけなかったとまとめたいところですが、そう単純でもないのでしょう。

幕末の人々は、勤皇思想と武士としての幕府への忠義に引き裂かれるような精神状態の者が実に多い。

新選組は、将軍に仕える気持ちが優勢になっていきます。そうなると「話が違うじゃないか、勤皇はどうした!」となる人も当然出てきますので。

時勢がめまぐるしく動く中、新選組は粛清を繰り返し、政治的には見るべきことがない動きをしていたとされます。

そう単純なことでもありません。近藤勇は政治力や見識において優れたところがあります。

ただ、彼らは会津藩の下部組織であるからには限界がある。

会津藩は、松平容保が孝明天皇から信任を受けていました。そんな容保は嫉妬の矢面に立たされます。

長州藩がそうであればまだ仕方ないとも思えますが、徳川慶喜ですら、利用するだけして功績を掠め取ろうとするような動きすらするのですから、たまったものではありません。

そんな会津藩に所属するからには、新選組も制限があるのです。

新選組にとって最大の裏切り者粛清事件は、慶応3年(1867年)の伊東甲子太郎一派を倒した「油小路の変」です。

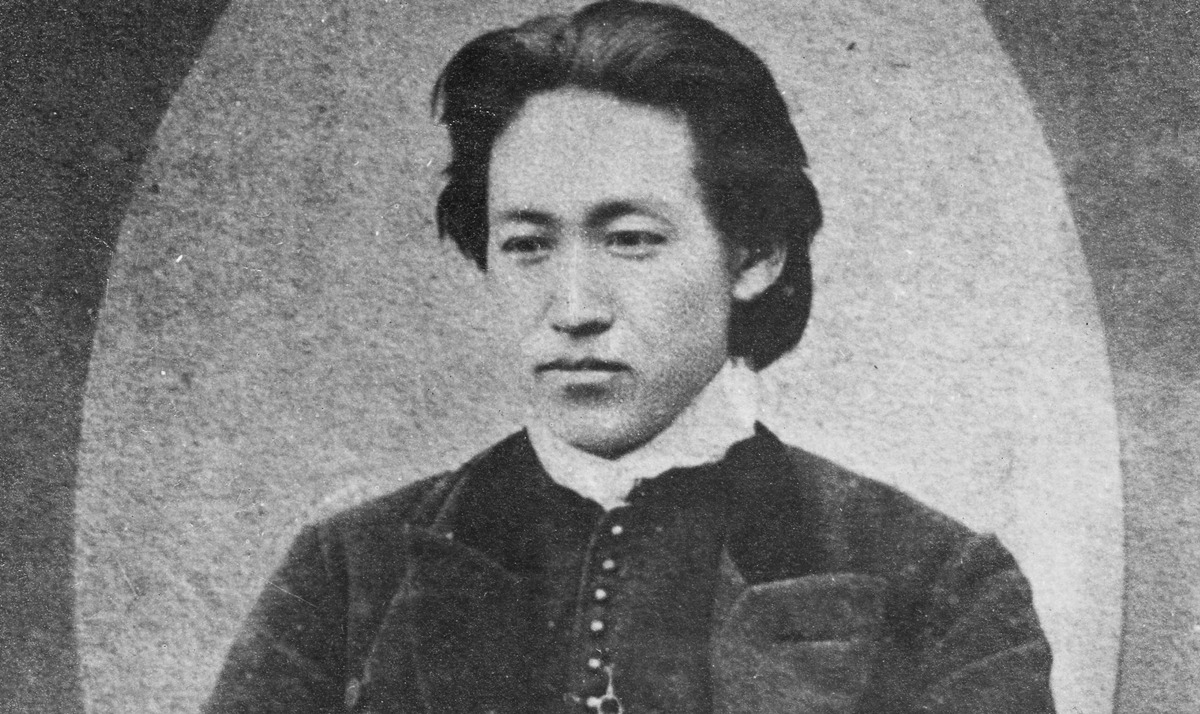

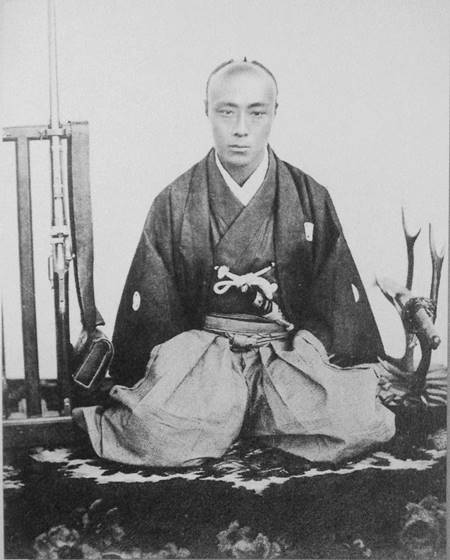

伊東甲子太郎肖像画/photo by wikipediaより引用

新選組は組織としては勝利したかもしれません。

ただ、彼らを預かる会津藩も、その上にある幕府も、政治的に追い詰められつつありました。

260年間続いた盤石の江戸幕府にも、その支配力には翳りが見えておりました。

長州征討に失敗すると、孝明天皇が崩御し、「一会桑政権」が挫折、参与会議まで崩壊……と、次々に政治的失態と敗退を重ねるようになるのです。

一方で、薩摩藩は長州藩を支持し、同盟を締結(薩長同盟)。

刻々と政治情勢は、後の維新側に有利な状況へと変貌してゆきました。

伊東甲子太郎一派のような者たちは、組織内では敗北者です。

しかし、大勢では勝利者でした。

彼らの中には、のちに赤報隊に参加する者も出てきます。

西郷隆盛指示によるテロ活動に従事したのですね。

ただし彼らは赤報隊のリーダーである相楽総三とは別行動を取ったため、処刑対象者とはなりませんでした。

鳥羽伏見での敗北

慶応3年(1867年)から、本格的に追い詰められてゆく江戸幕府。

慶応4年(1868年)があけて早々、【鳥羽・伏見の戦い】で、新選組を含めた幕府軍は大敗北します。

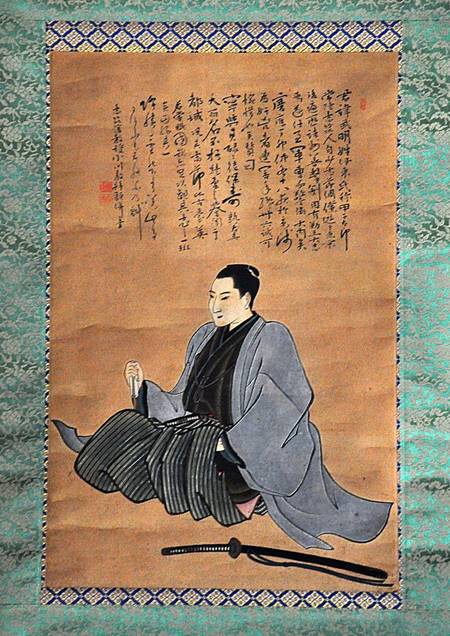

鳥羽・伏見の戦い(上:富ノ森の遭遇戦と下:高瀬川堤での戦闘)/wikipediaより引用

「槍や刀の時代は終わった」

そんな感慨がフィクションではよく語られますが、実は幕府陸軍も最新式シャスポー銃を装備しており、そこまで装備面では差がついていません。新選組も改革に取り組んでいます。

何かと評判が悪かった屯所での豚の飼育および肉食の導入。洋式銃や鍛錬も取り入れていました。

この時代、屋内近接戦闘や捕縛が主体であれば、刀で十分に対応できるはずです。

実際にピストルは「ないよりはマシという程度でさほど役に立たない」と、来日外国人は認識していました。

屋内戦闘と捕縛に特化した新選組が、戦争に向いているのかという疑問も湧いてくるかもしれませんが、会津藩と新選組隊士は敵から一目置かれるだけの強さを見せていました。

東軍(幕府)と西軍(新政府)の兵力や装備の差よりも、徳川慶喜が逃げ腰でまったくやる気がない――あろうことか総大将の士気低下という問題の方が大きかったのではないでしょうか。

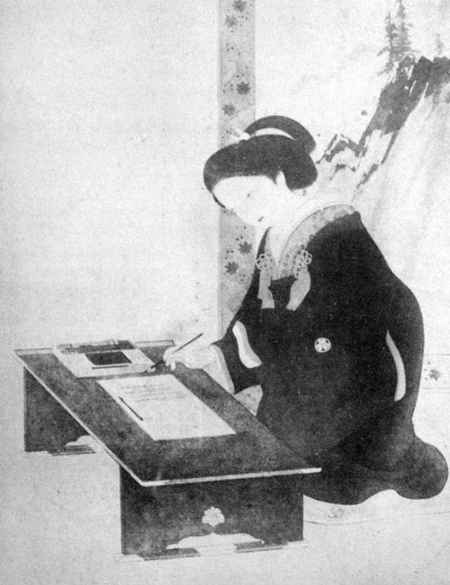

徳川慶喜/wikipediaより引用

実のところ、新政府軍も財布が苦しく、戦費調達にかなり苦労しています。

海軍力においては、幕府が有利でした。

「まるごと残っている、無傷の海軍を使えば!」ということは、当時の勝海舟も指摘しています。

総大将である『慶喜がここまでやる気がないとは……』という恨み辛みは、幕府関係者の中で長くくすぶることになるのですが……。

とまぁ、敗因はいろいろあるにせよ、新選組と会津藩は、そんな戦場でも最後まで奮闘しました。

京都守護職とその配下として修羅場をくぐってきた戦士である彼らは、腰砕けとならずに戦い続けたのです。

彼らは弾丸や砲弾もものともせず斬り込みました。

結果、試衛館からの古参隊士である井上源三郎は戦死。

副長助勤・山崎蒸は被弾し、江戸に向かう軍艦内で戦傷死し、水葬されました。

退却した土方らが聞いた知らせは、驚くべきものでした。

徳川慶喜と、松平容保が戦艦で逃亡したというのです。総大将の無様な逃走に、土方らは愕然としたことでしょう。

忠義と強さゆえに、邪魔者扱いされて

大坂から撤退した徳川慶喜を見送った新選組は、軍艦「冨士山丸」で、江戸に戻ります。

しかし、彼らは歓迎されざる存在でした。

幕臣は抗戦と恭順で別れ、慶喜にはまるで戦意がありません。

恭順を決めた慶喜は、会津藩と桑名藩の江戸登城を禁止。一方で和宮にすがりつき、助命を嘆願します。

要は【幕府のために戦いたい!】という者たちは梯子を外されたわけです。

慶喜から恭順したいと依頼された幕臣の勝海舟は、ありとあらゆる手段を尽くして、慶喜助命の道を探っています。

このとき、勝海舟だけでなく「幕末三舟」の残る二人、義兄弟コンビも慶喜の意を汲んでいました。尊王思想が強いこの二人にとって、朝敵になりたくないという慶喜の思いは理解できました。

思えばこの二人は、新選組の前身である壬生浪士隊にいたものでした。

そんな三舟にとって、新選組はどんな存在だったか?

と言えば、ハッキリ言って邪魔者でしかありません。彼らは粗暴で、治安維持を名目にして財産を着服している、土佐や長州の恨みをかっていると、厳しい目で見ていました。

新選組の処遇をどうすべきか。

考えた勝海舟は、近藤勇ら新選組幹部を言いくるめます。

「おめえさんたち、これからは【甲陽鎮撫隊】になってくれ。幕府直轄領である甲府を新政府軍に先んじて押さえてくれよ」

勝海舟がどう考えていたか。

果たして、近藤や土方は理解していたのかどうか。もはやこれまでという覚悟もあったのか。

甲州勝沼に向かう先々で、彼らは豪快に飲み、遊びました。

これから待ち受ける運命を知らず、舞い上がっていたのか? それとも江戸にいた他の武士たち同様、最期の楽しみを味わいたいと思っていたのか。

彼らは故郷にも立ち寄り、顔を家族に見せました。佐藤彦五郎らはただの農民でもなく、銃武装して新選組と戦うつもりでもあったのです。

しかし、甲州勝沼に向かった「甲陽鎮撫隊」は、大敗を喫し壊滅的な打撃を受けます。

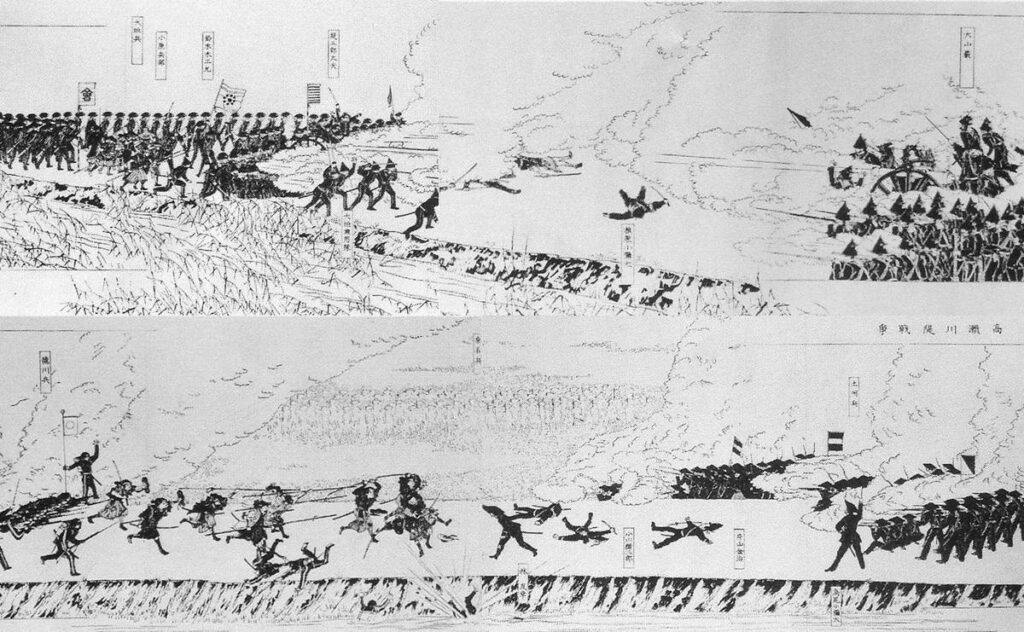

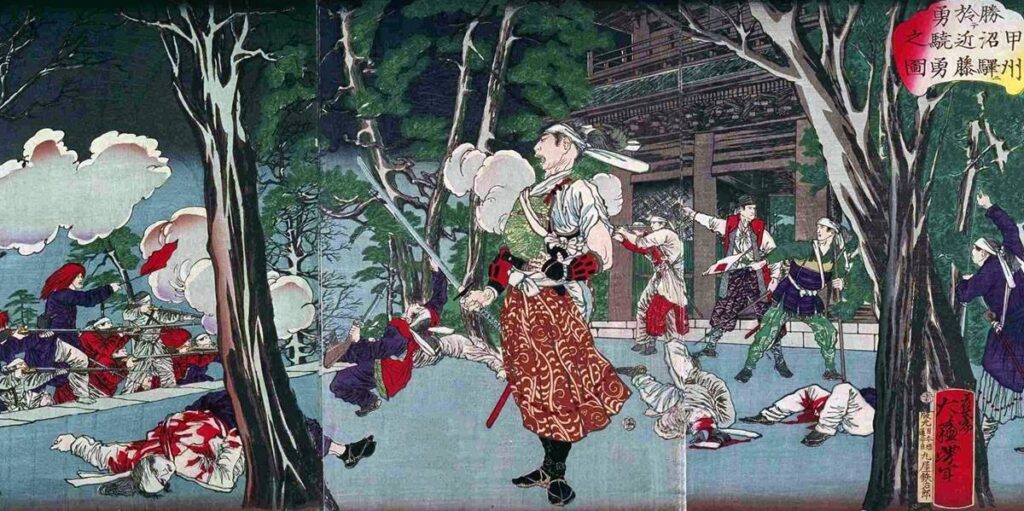

その様を月岡芳年が錦絵に描きました。

月岡芳年『勝沼駅近藤勇驍勇之図』/wikipediaより引用

上野戦争でスケッチを一心不乱に続けていた芳年。この絵師は、滅びゆく武士の記憶と姿を残すために、明治になってからも筆を握り続けました。

悲壮感あふれる姿こそ、江戸っ子たちが思い浮かべた新選組なのでしょう。

こうした裏で、勝の命を受けて駿府に赴いた山岡鉄舟は、西郷隆盛との会談でこう言っています。

西郷「元新選組が率いう甲陽鎮撫隊が、甲州勝沼で西軍と戦闘を繰い広げとうと聞きもした。これでは恭順しじぁとは思えんです」

山岡「あれは脱走兵による勝手な行動で、幕府は関知していません」

見事なまでに、彼らは切り捨てられておりました。

こうなると、いくら近藤や土方が踏ん張ったところで、新選組は崩壊していくほかありません。

敗戦から5日後、古参隊士である永倉新八、原田左之助らが袂を分かち、靖共隊を組織。

彼らは同志であった近藤が、自分たちを見下すようになったと不満を募らせておりました。

それでも、土方は近藤を見捨てはしませんでした。

反対に、近藤が土方から離れていってしまいます。

※続きは【次のページへ】をclick!