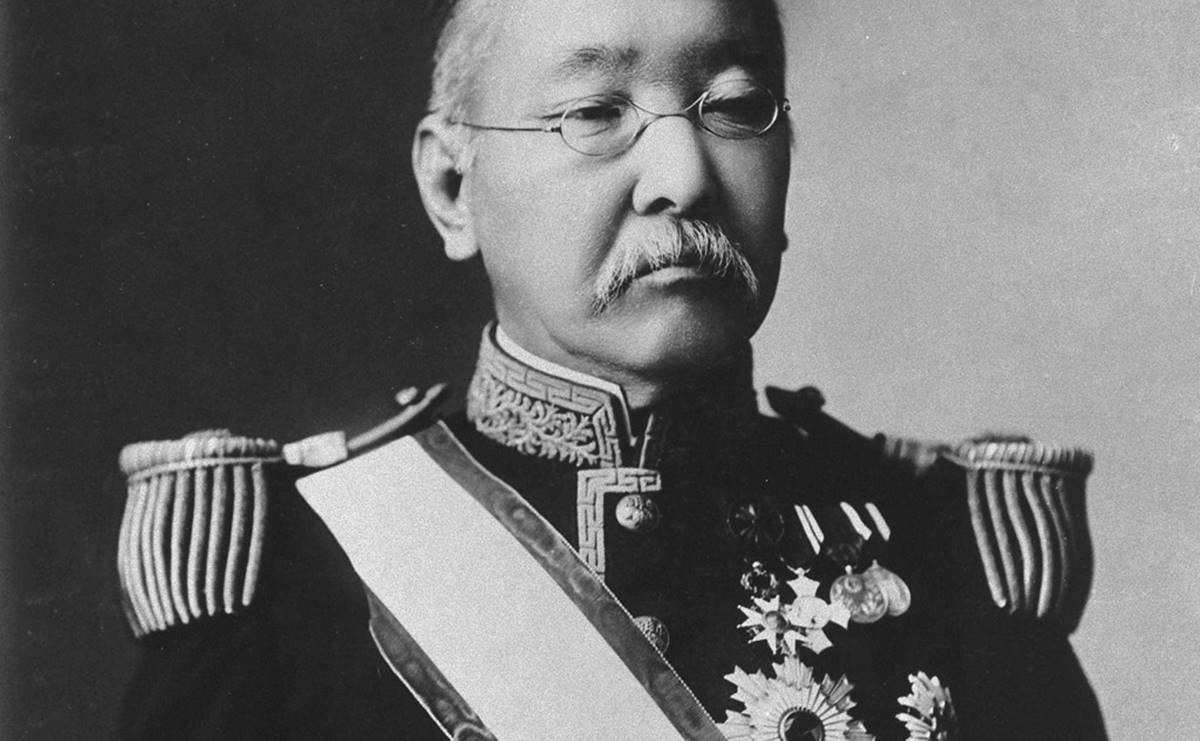

弘化三年(1846年)8月8日は、蜂須賀茂韶(もちあき)が誕生した日です。

後の明治三年(1870年)に起きた【庚午事変(稲田騒動)】。

その当事者である徳島藩の最後の藩主ですね。

幕末〜明治のゴタゴタだけに、戊辰戦争絡みなの?と思われた方は半分正解。

残りの半分は、戦国時代にまで原因が遡れるのでは?という、ちょっと説明がややこしく、されど興味深い状態になっています。

早速、詳細を見てみましょう。

お好きな項目に飛べる目次

将軍家から入った養子が藩主になった

大名はどの時代でも大変なものです。

特に、最後の藩主となると、戊辰戦争や明治維新に関わる特大の苦労がありました。

※以下は「戊辰戦争」の関連記事となります

-

戊辰戦争のリアルは悲惨だ~生活の場が戦場となり食料を奪われ民は殺害され

続きを見る

蜂須賀茂韶の場合、先祖代々からの負の遺産のようなものが爆裂するという目に遭っています。

また、茂韶自身の生い立ちも火種の一つでした。

茂韶の父・蜂須賀斉裕(なりひろ)は、十一代将軍・徳川家斉の二十二男で、蜂須賀家の養子に入った人です。

-

子供を55人も作った11代将軍・徳川家斉(豊千代)は一体どんな人物だったのか

続きを見る

つまり、茂韶は家斉の孫ということになります。

さらに、十四代将軍・徳川家茂はいとこであり、「茂」の字も家茂からの偏諱でした。

-

14代将軍・徳川家茂(慶福)は勝海舟にも認められた文武の才の持ち主だった

続きを見る

幕末のこの頃に、将軍家との血縁関係が非常に強い人が藩主……というだけ、既にイヤな予感がしますね。

なんせ家督を継いだ時点で、時代は【鳥羽・伏見の戦い】真っ最中でした。

成人していたのが不幸中の幸いとはいえ、割と最初から貧乏くじを引いた人といえるでしょう。

蜂須賀家と家老・稲田家の特殊な関係

しかも、です。

家老・稲田家と蜂須賀家の関係が良くありませんでした。

この原因は、豊臣秀吉の時代まで遡るのですから茂韶もやってらんね~状態だったでしょう。

-

豊臣秀吉のド派手すぎる逸話はドコまで本当か~検証しながら振り返る生涯62年

続きを見る

稲田家は、蜂須賀家の客将、かつ家老という特別な立場にありました。

これは、初代・稲田植元(たねもと)が、著名な初代・蜂須賀小六正勝と義兄弟の契りを結んでおり、秀吉から別々に大名として取り立てようとしたときも「私は正勝と義兄弟となり、共に働こうと固く約束したので」と断固拒否していたほどの仲だったからです。

もともと蜂須賀小六も、同じように義兄弟的に死ぬまで秀吉に仕え、自身は城持ちとなりませんでしたからね(代わりに息子の蜂須賀家政が徳島藩主となる)。

-

秀吉の親友・小六の息子である「蜂須賀家政」が徳川政権で生き残った秘訣とは?

続きを見る

秀吉も植元の義理堅さを高く評価し、望みを叶えたまでは良かった……のですが、江戸時代の間にこの“特別な立場”が火種となりました。

「普段は徳島にいないくせにエラそうな奴ら」

稲田家は、その特別な立場に加えて、当時徳島藩の一部だった洲本(現在の兵庫県洲本市)の城代も務めるようになり、半独立状態になります。

そのため、他の蜂須賀家の家臣たちからは「普段は徳島にいないくせにエラそうな奴ら」とみなされ、稲田家自身は「ウチは藩祖と義兄弟の契りを結んだ家なんだから、他の家臣とは違うんだよ」という自負を持っていたのです。

さらに、蜂須賀家は途中で度々血統が変わっているのですが、稲田家は養子を迎えたとしても、全員植元の血を引いていました。

これもプライドに拍車をかけたものと思われます。

こういった理由で、普段から蜂須賀家の内部はあまり良い空気ではありませんでした。

そして迎えた戊辰戦争――。

蜂須賀家は血縁のある徳川家につき、佐幕派として行動したいと考えるようになります。

しかし、稲田家は当主・稲田邦植(くにたね)の意向で勝手に尊皇攘夷派につき、主家の許可を得ないまま鳥羽・伏見の戦いなどに参加してしまいました。

後になってから、共に倒幕側に加わりましたが、蜂須賀家は将軍の親戚筋のため士気が上がらなかったのに対し、稲田家はやる気満々。

となると、当然、稲田家の戦功のほうが多くなります。

稲田家の人々は、戦後の明治政府からの恩賞に鼻息荒くなっておりました。その期待に反し、蜂須賀家は士族とされ、稲田家は陪臣のため卒族とみなされます。

「卒族」とは、武士の中で身分が低かった者に対して、明治政府が与えた身分です。

つまり、家老である稲田家にとっては低すぎるものでした。

※続きは【次のページへ】をclick!