天保6年(1836年)12月26日は五代友厚の誕生日です。

朝ドラ『あさが来た』で、ディーン・フジオカさんが鮮烈なデビューを飾り。

故・三浦春馬さん、最後の映画となった『天外者(てんがらもん)』では主人公を演じ。

さらには大河ドラマ『青天を衝け』でも再びディーンさんが演じて日本中に知られるようになった、薩摩出身の経済人――。

劇中の五代は、たしかにスマート美男子が演じられますが、彼もまた薩摩人ですから

「泣こかい 飛ぼかい 泣こよか ひっ飛べ!」

というバリバリの【郷中教育】を受け、また剣術の使い手でもありました。

※以下は郷中教育の関連記事となります

-

西郷や大久保を育てた郷中教育~泣こかい飛ぼかい泣こよかひっ飛べ!

続きを見る

そんな薩摩隼人気質の人間が経済人とは?

彼は一体何者なのか?

本稿では、幕末や明治の大阪経済に多大な影響を与えた五代友厚の生涯を追ってみたいと思います。

お好きな項目に飛べる目次

地球儀を自作する

天保5年(1835年)、薩摩藩鹿児島城下。五代家の二男として、才助のちの五代友厚は誕生しました。西郷隆盛の8才下です。

五代家は、代々300から500石取りです。薩摩藩の武士でが上位一割ぐらいに入る、家格禄高のかなり高い家でした。

父・五代直左衛門秀尭は記録奉行兼町奉行です。

『三国名勝図会』の執筆者でもあり、漢文の造詣が深いこともあって、あの島津斉彬からも信頼されていました。

兄・徳夫は父譲りの漢学の才に長けた人物で、生涯西洋の文物を拒みました。

兄弟は正反対の性格であり、仲は悪かったようです。

五代は14才の時、父からあることを頼まれます。

「こん地図を見てみろ」

それは世界地図でした。

父は琉球交易係をしており、その関係で藩主・島津斉興から世界地図の模写を命じられたのです。

「すごか!」

彼は興奮しました。世界とは、こんなにも大きいものか。

まるでドラマみたいなお話ですが、そこから先、五代が普通じゃなかったのは、地図を二枚模写すると、一枚は自分の部屋に張り、さらに絹に地図を写し、見よう見まねで地球儀を自作したことです。

「こん世界ちゅうのは、こげんにも広いのか」

五代の胸には、世界への憧れが日増しに募っていくのでした。

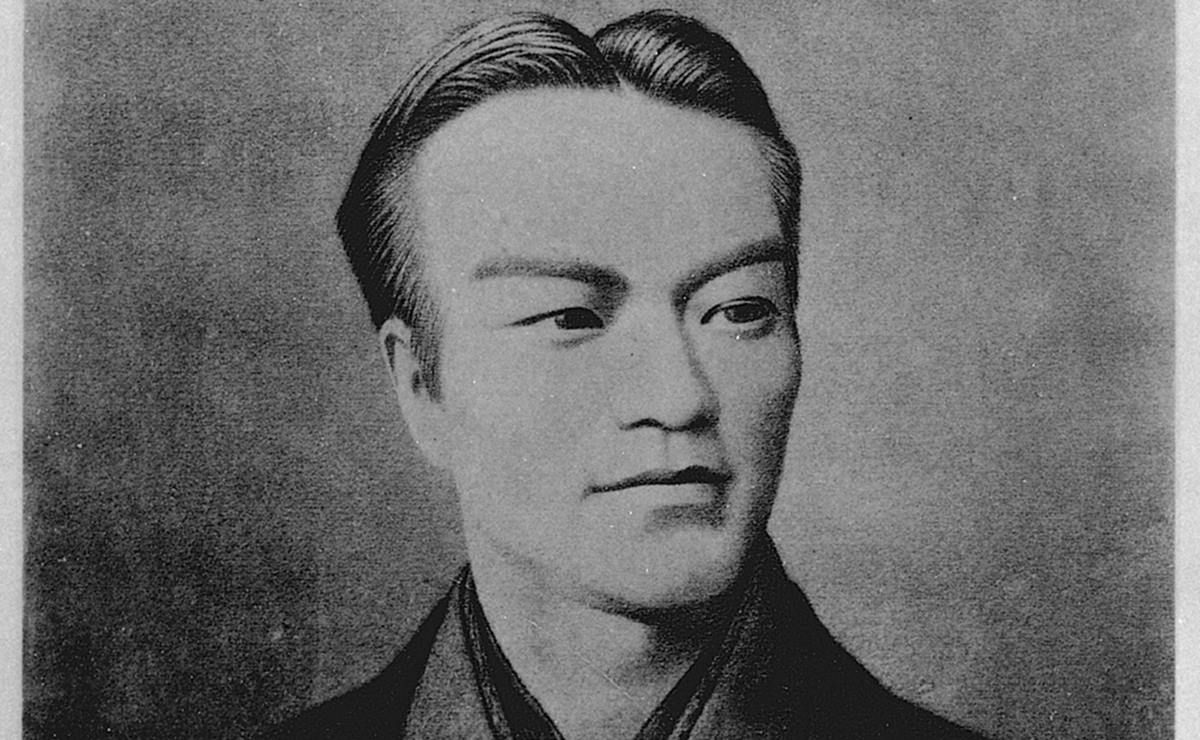

五代友厚/国立国会図書館蔵

長崎、そして上海へ

幕末薩摩藩において歴史に名を残した者は、若かりし頃に多くが「精忠組」に属します。

-

西郷や大久保を輩出した精忠組(誠忠組)目をかけたのは久光だった

続きを見る

しかし、五代の場合は異なりました。

嘉永6年(1853年)、黒船が来航すると天下は騒然となります。

その折、五代は「男児志を立つうは、まさにこんときにあい。おれもきばうぞ!!」と発憤。そこで、他の若手藩士のように、五代は尊皇攘夷へは向かいませんでした。

幼い頃から海外にあこがれていた彼にとって、西洋文明は憎むべきものではなく、むしろもっと学びたいものでした。

そのあたりは、頑迷な鎖国主義者である兄とは違います。

坂本龍馬などが近くにいたら、さぞかし気が合ったのでは?

なんて思われるかもしれませんが、実際に仲の良い存在でした。

-

史実の坂本龍馬は当時から英雄だった?駆け抜けた33年激動の生涯

続きを見る

おそらくや肌感覚で通じ合える仲だったのでしょう。

安政2年(1855年)、五代は藩の郡方書役助(当時の農政を司る役所の書記官の補助)となりました。

開明的な島津斉彬が、五代の才能に目をとめないわけがありません。

-

幕末薩摩の名君・島津斉彬~西郷らを見い出した開明派50年の生涯とは

続きを見る

そもそも、「才助」という名も、その才知を認められたから、と言われているほどです。

そして安政4年(1855年)、勝海舟の発案による「長崎海軍伝習所」が開設されると、薩摩からも藩士が選抜されて遊学することになり、五代も選ばれました。

-

なぜ勝海舟は明治維新後に姿を消したのか?生粋の江戸っ子77年の生涯

続きを見る

-

幕末に長崎海軍伝習所を設立~海軍を重視していた幕府は無能にあらず

続きを見る

長崎にいた五代は西郷らとは別の感覚を研ぎ澄ます

【安政の大獄】から血なまぐさい政治闘争をたどることになる薩摩藩。

幸か不幸か五代は長崎にいて、そうしたことには関わっておりません。

-

安政の大獄はなぜ実行されたか?誤解されがちな井伊の赤鬼とその理由

続きを見る

彼はそこで、最新の西洋流学問、操船に必要な技術を学び、ますます開国派となっていきます。

安政5年(1858年)に島津斉彬が死去したため、一時帰国を余儀なくされるものの、その後、再び長崎に渡り勉学を続けました。

実は当時の長崎には、藩や国の枠すら超えた、そうそうたるメンバーが集まっていたのです。

・幕臣の勝海舟

・蘭方医の松本良順(新選組の治療で有名)

・オランダ士官のカッティンディーケ

・スコットランド出身商人のグラバー

などなど。

そんなところに才知溢れる若者が入ったとなれば、刺激を受けないワケがありません。

尊皇だ、攘夷だ、そんな風に殺気立っていた薩摩藩。

その中で、五代だけは「やっぱいこれからは、開国じゃっどなぁ。西洋のこっぉ学んで国を強くせなならん」と、冷静に未来の展望を描いておりました。

それは先進的過ぎて、同時期の日本では異端に見えるほどだった気もします。

実際、五代は、明治維新後にメインストリームの政界を歩むのではなく、下野して大阪の経済発展に尽くしますが、それには彼のこうした考え方・経歴が強く影響していたのでしょう。

朝ドラ『あさが来た』でも、ディーン・フジオカさんが演じる五代は、ちょっと浮いた西洋流ジェントルマン的な人物でしたが、いい線をいっていた気がします。

話を幕末に戻します。

文久2年(1862年)、水夫に変装して幕府の船「千歳丸」に乗り込んだ五代は、上海へ向かいました。

この船には長州藩・高杉晋作もおり、五代の姿を目撃しています。なんというか、マンガみたいなエピソードですよね。

上海で見たのは、その地での活発な交易ぶり、西洋人たちの闊歩する姿でした。

『西洋人が日本に来たらどうなってしまうのか?』

とは、考えません。

『すごか人だ、これからは交易の時代になうぞ』

五代は、交易の可能性に目覚めたのでした。

薩英戦争を阻止せよ!

文久3年(1863年)、五代はとんでもない知らせを聞きました。

生麦事件が発生し、英国艦隊が薩摩を攻撃しに向かっていると知ったのです。

-

生麦事件でイギリス人奥さんは頭髪を剃られ 英国vs薩摩に発展

続きを見る

五代の顔が青ざめました。

『こんままイギリスと戦っても、勝ち目はなか』

五代は英国艦隊は長崎に寄港すると読みました。

そこで直談判し、賠償金一万ポンドを払い、自分が責めを負って切腹しようと考えます。腹を切っておさめようと決断するあたり、薩摩武士の激しい責任感が見て取れますね。

ところが、です。

英国艦隊は長崎によらずに、薩摩を目指しました。

しかも、あろうことか、薩摩藩内は、主戦論が有力。五代は、海外派遣経験のある松木弘安、通詞の堀孝之とともに、三隻の軍艦に乗って敵を待ち受けました。

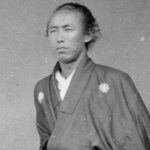

松木弘安のちに寺島宗則/Wikipediaより引用

人選からして、講和目的でしょう。

ドラマ西郷どんで西郷の郷中仲間とされている有村俊斎(海江田信義)などは、このとき物売りに変装して奇襲攻撃をかけるつもりであったと伝わります。

-

薩摩藩士・有村俊斎(海江田信義)のザンネンな4つの功績とは

続きを見る

『なんて先見の明がないやつだ』と思うかもしれませんが、この場合、海江田がダメというよりも、五代の見識が優れていたと見るべきでしょう。

このとき五代らはイギリス側の捕虜となり、尋問されます。

「薩摩の戦力はどの程度なのか?」

「薩摩は古来よい、武勇で知られておいもす。特に陸戦は最も得意とすうとこい。おはん方が上陸したら、苦戦すうこっでしょう」

大げさに五代がそう言うのを聞いた相手は、考えました。すでにイギリス側の損害も小さくはありません。

「ふむ……講和が互いに賢明な手段だな」

五代らは横浜まで連れて行かれ、50両と共に解放されました。

これで薩英戦争の悪化や、上陸戦が防がれたのですから、その働きは大きなものです。

※続きは【次のページへ】をclick!