もくもくと煙をあげて来航するペリー艦隊。

度肝を抜かれる日本人――。

もはや大河ドラマなどフィクション作品でお馴染みとなった光景でしょう。

いわゆる【ペリー来航】です。

この黒船の到来に対して、実は、日本中の誰もが「黒いバケモンだ!」と驚いていたわけでもありません。

ましてや幕閣上層部にいた阿部正弘は「だから事前に備えておこうと言ったじゃないですか!」という反応だったでしょう。

実は19世紀の初頭から、日本の沿岸部には捕鯨船はじめ外国船が姿を見せていました。

そうした船が日本沖で遭難してしまうと、牢屋に入れられるわ、まずい食事を出されるわ……ということで「あの国の対応はおかしい!」とアメリカが苛立ち、ついには艦隊派遣を決めたのです。

オランダはこれ以前から、遡れば田沼意次の頃から開国を打診していました。

何度断られても諦めきれないオランダは、アメリカのこの情報を掴み、詳細な情報を江戸幕府に届けていたのです。

それが来航一年前のことでしたが、幕閣で焦ったのは阿部正弘だけでした。あまりの事態に、他の幕臣は見て見ぬふりをしたようなものです。

阿部が焦ったにせよ、どうしようもなかったことは、福岡藩主・黒田長博の反応から推察できます。

アメリカ艦隊来航の可能性を阿部から聞かされた黒田は、「何をどうしたって追い払うことなどできない」と絶望的な答えを返すしかできません。

海岸線が長い領地を持つ藩主も、そうした事情を把握。

代表格が薩摩藩の島津斉彬と水戸藩の徳川斉昭でした。

そして、いざ【ペリー来航】を迎えると、もはや押さえ込むことは不可能であり、幕府の海軍創設が幕を開けます。

幕末フィクションにありがちな「幕府が無為無策、無能」というのは、フィクションゆえの過小評価か、あるいはプロパガンダ要素もありました。

実は江戸幕府の時代でも、船艦建造と海軍創設は進められていた。

それどころか、新政府すら手を焼くほど精強で、後の【日本海海戦】勝利へも繋がったとされるほどです。

2027年『逆賊の幕臣』でも重要な要素となる【幕府海軍】とはいかなるものだったのか。

中島三郎助/wikipediaより引用

今回は、明治2年(1869年)5月16日が命日となる中島三郎助に注目しながら、江戸幕府の海軍について振り返ってみたいと思います。

探索好きの与力・中島三郎助

ペリー来航の嘉永6年(1853年)。

彼らが浦賀で待機していると、浦賀の与力である中島三郎助と香山栄左衛門らは、そこへ乗船してゆきました。

定番の幕末作品であればドキドキ……と、慌てふためき、船の中で縮こまっている幕臣の姿が描かれるかもしれません。

しかし、現実は真逆でした。

中島と香山の優雅な仕草と溢れる教養に、ペリーも驚きます。

マシュー・ペリー/wikipediaより引用

ただし、二人の印象は対称的です。

香山は丁寧な物腰で、優しく、物静かな紳士で、ウイスキーが大好き。

一方の中島は、どこまでも詮索好きで厚かましく、止められようがアチコチ探索し、銃器類の構造を見て、測定まで始めてしまう。

「なんなんだあの男は、いくらなんでも厚かましい」

なぜ中島はそんなに空気も読まずキョロキョロしていたのか?というと、もちろん偵察のためです。

そう考えると、気持ちよく酔っ払ってしまった香山より、仕事をしたということかもしれません。

とはいえ、ペリー艦隊側も、まさか日本人が自分たちの手で蒸気船を作るとまでは考えていなかったと思われます。

その“まさか”に、幕臣たちは挑むのです。

今度は自分たちで黒船を作ろう!

時代は海軍だ――。

そう先を読んでいた者は、前述のように幕臣にいました。

阿部正弘がペリーに対する意見を求めたところ、蘭学に通じた勝海舟が海軍の創設を提案。

優れたその意見は、即座に採用されます。

このように勝海舟こそ幕府海軍の創設立役者のように思われますが、注意も必要です。

勝海舟の提言の際、阿部正弘は他にも広く意見を求める【言路洞開(げんろとうかい)】路線をとっております。

勝の提言はその中でも光るものはありましたし、世に出る機会となったことは確かですが、過大評価されている可能性も否めません。

『逆賊の幕臣』で主人公の小栗忠順は、この勝海舟とライバル関係にあると喧伝されております。

幕府の海軍創設にしてもそう。阿部正弘の死後、大老・井伊直弼に抜擢された小栗の方が功績は重要かと思われるのです。

他の幕臣にしても同様で、明治維新をくぐりぬけて生存した勝の言い分がより大きく通りやすいことをふまえ、先に進みましょう。

勝海舟/wikipediaより引用

それまでの江戸幕府は、どんな造船政策をとっていたか?

・慶長14年(1609年)に徳川幕府は諸大名の500石以上積みの船を没収し、建造を禁止

・寛永12年(1635年)の【武家諸法度】では、500石積み以上の船の停止を規定

要は、大名による海軍力保有を禁止していたわけで、阿部正弘は、この禁令を撤回したのです。

そして、浦賀では早速、船の建造がスタート!

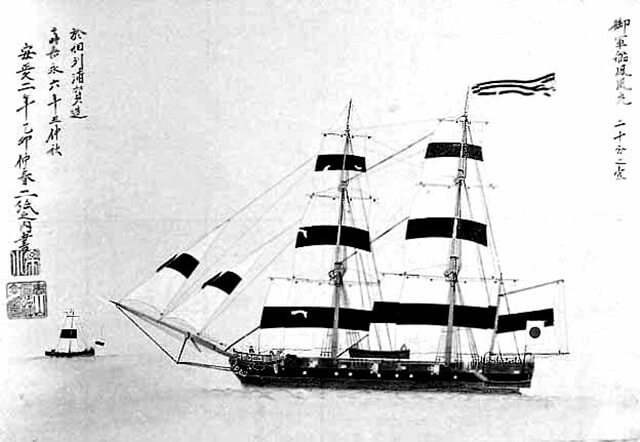

1853年に取り掛かるやいなや、なんと8ヶ月後の1854年に完成というスピードで「鳳凰丸」ができあがりました。

その中心人物として建造を進めていたのが中島三郎助です。

なんでもかんでも日本人スゴイ論に結びつけるのは避けたいところですが、生来の器用さ、頭の良さがうかがえますね。

あるいは江戸時代の成熟した職人技術が可能にしたのかもしれません。

勝海舟らからは「なんちゃって西洋船サ」と断言されてしまったこの船。

実は勝のハッタリ低評価とも言えるものです。

中身は相当シッカリしたもので、一年も経たずに自力で船を作ってしまう幕府の底力を感じさせます。

次に作られたのが「ヘダ号」でした。

津波にあった「ディアナ号」が壊れてしまい、帰国できなくなったプチャーチンらを帰国させるために建造さたものです。

イギリスの文献を参考にしつつ、悪戦苦闘しながら作られた「ヘダ号」は、プチャーチンらを帰国させることができました。

プチャーチン/wikipediaより引用

黒船来航でアタフタしていた印象の強い幕府は、実のところ来航早々自分たちで船を造れるようになったんですね。

たいしたものではないですか?

※続きは【次のページへ】をclick!