正徳2年(1712年)10月14日は、江戸幕府六代将軍・徳川家宣の命日です。

「犬公方」で悪名高い(でも、実は名君だったかも?)という五代将軍・徳川綱吉の次。

わずか3年で亡くなってしまうため、ほとんど知られていない存在ですが、新井白石を登用した後、現代にも通じそうなクレバーな政治手法で静かな改革に取り組んでいます。

賄賂やゴマスリを嫌っていたという性格の持ち主でもありました。

早速、その生涯を振り返ってみましょう。

犬公方の甥っ子・徳川家宣

この時代のお約束で、徳川家宣さんも名前がコロコロ変わっています。家宣で統一しますね。

家宣は、徳川綱吉の養子で、もともとは甥っ子でした。

綱吉の兄である徳川綱重(徳川家光の三男で甲斐甲府藩主)の息子だったのですね。

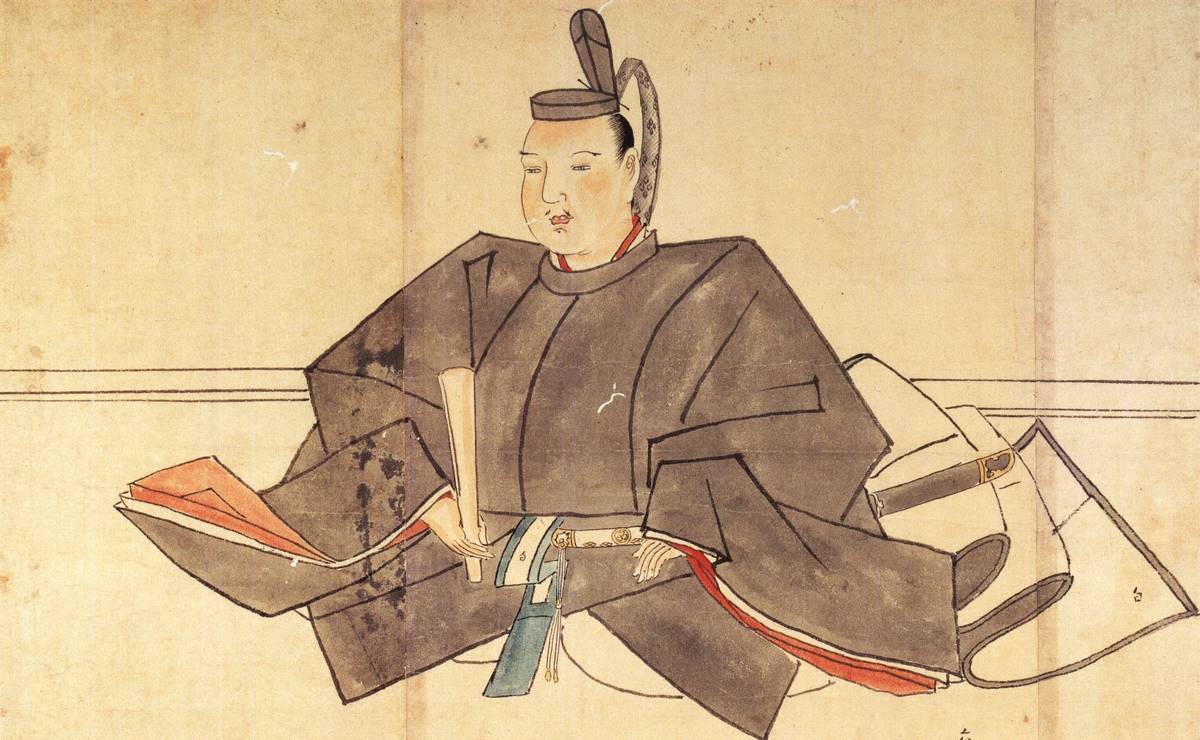

徳川綱重/wikipediaより引用

綱重が正室と結婚する直前、身分の低い女中に手をつけた――というテンプレな経緯で生まれています。

そのため綱重は体裁が悪く、幼い家宣を家臣に押し付け、しばらく別の名前を名乗らせていたのです。

天一坊事件でも似たようなことを書きましたが、デキて困るような関係の相手ほど命中率が高くなるのは気のせいですかね。

※以下は天一坊事件の関連記事となります

-

吉宗の息子を自称して処刑された天一坊事件~母の言葉を超曲解して迎えた悲劇

続きを見る

一応、トーチャン綱重のフォローをしておきますと……。

数学マニア・関孝和を召抱えておりました。

孝和は後に家宣のお供をして江戸で働き、和算の発展に努めています。

家宣も儒学者・新井白石を重用しますが、学問を重視する姿勢は、ある意味トーチャンからの最大の遺産だったかもしれません。

閑話休題。

結局、綱重はなかなか男児に恵まれず、家宣が呼び返されて徳川姓を名乗るようになります。何だかなぁ。

順番待ちには慣れていたが、48才で将軍はさすがに

実は、徳川家宣という人は、この手の「順番待ち」を生涯何度も経験しています。

かなり回りくどいのですが、できるだけ簡潔に説明しますので、少しお付き合いください。

家宣が生まれたときの将軍は、伯父にあたる四代・徳川家綱で息子がいませんでした。

徳川家綱/wikipediaより引用

そのため家宣はいったん五代将軍の候補になりながら「家綱様の弟君である綱吉様が先に将軍になるべき」ということで、五代目が綱吉になったのです。

さらに六代将軍になる前にも、綱吉の娘が紀州藩主・徳川綱教(つなのり/八代徳川吉宗の兄)に嫁いでいたため、

「綱教殿に男子が生まれたら、本家にもらって将軍にしよう」

ということで、またもや家宣は保留されていました。

なんなら綱教自身も将軍候補になっていたほどです。

しかし、綱教本人が亡くなってしまい、男児にも恵まれず、血筋の近い順ということでようやく家宣にお鉢が回ってきました。

こうした経緯があったせいで、1709年に綱吉が亡くなり、家宣が六代将軍の座についたときには既に48歳。

当時の感覚でいえば老人の仲間入りした頃ですね。

※平均寿命と比較したいところですが、江戸時代以前は以下の記事のように乳幼児の死亡率が非常に高く参考になりません(どうしても低く偏りが出てしまう)

-

江戸期以前の乳幼児死亡率は異常|将軍大名家でも大勢の子が亡くなる理由は?

続きを見る

これで鰻が食える!!

徳川家宣も、自身の残り時間が少ないことはわかっていたようです。

将軍への就任が決まると、綱吉の葬儀が終わる前から仕事を始めました。

まずは生類憐みの令の廃止です。

実質的には処罰のみを廃止とし、法令そのものは残したそうなので、ルールからマナーへの変更というところでしょうか。

生類憐みの令は、日本人に“命”について考えさせるキッカケを与えた――要は道徳観・倫理観を芽生えさせたとも指摘されます。

詳細は以下の記事に譲りますが、

-

生類憐れみの令は日本人に必要だった?倫理観を正した“悪法”に新たな評価で考察

続きを見る

当時の人々にとっては厄介な存在だったというのも確か。

家宣が真っ先にここへ手をつけたことで、幕臣からも庶民からも

「家宣様バンザイ!これで鰻が食える!!」

と喝采を浴びます。

実は、生類憐みの令では、食べるために魚を販売・調理するのも禁止されていたのです。さすがにこの辺はやり過ぎでしたね。

また、実家から連れてきた

・新井白石

・間部詮房(まなべあきふさ)

らを幕政の中心に据え、綱吉が推し進めてきた文治的な政治を完全に確立させます。

白石と理想を語り詮房が実務に落とし込む

彼らが具体的に取り組んだ政策は、これがなかなか多岐にわたっています。

徳川家宣の政治

・賄賂の排除

・貨幣改鋳問題(財政)

・朝鮮通信使のコストカット

・武家諸法度の改定

・閑院宮家の設立

・長崎貿易の制限

・裁判の公正化

在位3年しかない間に全力疾走している印象ですよね。

もちろん家宣一人で進めたわけじゃなく、流れとしてはざっとこんな感じだったそうで。

①徳川家宣と新井白石が「理想」を協議

↓

②間部詮房に意志を伝える

↓

③「現実に合うよう」老中たちで会議

↓

④結論を家宣へ

学者の新井白石と理想を語り、政治家・官僚の間部詮房が「実務」に落とし込む――しかも、家宣は強引に推し進めるような真似はせず、政策一つずつ丁寧に取り組むタイプだったようで、かなり有機的なチームを組んでいたんですね。

そのうち一番厄介な問題は「生類憐れみの令」の廃止……ではなく貨幣改鋳問題でした。

※続きは【次のページへ】をclick!