文政10年(1827年)3月30日は大槻玄沢の命日です。

幕末前のこの時代、国内では文化芸術が爛熟する一方、新たな知識を求めて蘭学に答えを求めた学者たちが活躍しました。

『解体新書』でお馴染みの杉田玄白と前野良沢です。

大槻玄沢は、この両人から通り名を得て、後世へ教えを伝えた功績者。

大槻玄沢/wikipediaより引用

本稿で、その生涯を振り返ってみましょう。

宝暦年間――江戸後期に生まれて

大槻玄沢が生誕した宝暦7年(1757年)は、江戸幕府中興の祖である徳川吉宗が没して改元された時代です。

跡を継いだ徳川家重と徳川家治の時代――宝暦年間は幕政の歪みが深まってゆく時期とも言えるでしょう。

玄沢は一関藩の医師である大槻玄梁(げんりょう)の子として、陸奥国磐井郡中里に生まれました。

もしも彼がもっと前の時代に生まれていたら、この陸奥国生まれであることが大きなネックとなっていたかもしれません。

藩医となった父に伴われ、一家は一関へ。

玄沢は、そこで医師・建部清庵に師事し、医学のみならず語学の才能を見出されると、安永7年(1778年)に江戸への遊学を許されました。

このとき22歳。

いざ江戸に出向いてからは、清庵と付き合いのあった杉田玄白の私塾・天真楼に通うこととなりました。

杉田玄白/wikipediaより引用

幸運にも、そこにはオランダ語の達人といえる前野良沢がいました。

おそらく大槻玄沢の親世代であれば、こうはトントン拍子に話は進まなかったでしょう。

少し前までの世代では東洋医学である【漢方】に限られ、言語能力もそこまで問われない。

時代が変わったのは、杉田玄白と前野良沢らが『ターヘル・アナトミア』を翻訳し、安永3年(1774年)に『解体新書』が発行されてからです。

玄沢が江戸に出てくる4年前のことですね。

この一冊の登場により、医学と語学の才能を持ち合わせた人材が求められるようになり、まさしく玄沢はそれに相応しい人物でした。

何かと江戸から遠い陸奥国生まれのハンデを克服できたのも、そうした追い風があったからでしょう。

師匠である杉田玄白は江戸生まれ。

前野良沢は長崎に近い中津藩医です。

前野良沢/wikipediaより引用

玄沢は、彼らを通じて新たな文化に触れ、蘭学の習得が進むことができた。弟子の世代は、師匠が切り拓いた道を歩むことができたのです。

後に杉田玄白本人ですら『蘭学がこれほど盛んになるとは思っていなかった』と振り返っているほどです。

師匠たちによって種が蒔かれ、蘭学が芽吹く時代に大槻玄沢は江戸に出てきたのでした。

蘭学期待の弟子として

杉田玄白には、大勢の弟子がいました。その中でも大槻玄沢に目をかけたのは、その資質に興味を惹かれたからです。

彼は実地にあたってみないと納得しない。

納得できなければ、話すことも書くこともしない。

気が強いというわけではないが、うわついたことは一切好まない。

そしてなんといっても、生まれついての蘭学の才があるとしか思えない――。

玄白は、そんな彼の特性に興味を抱き

「外科については、大槻玄沢君に任せたい!」

と期待を寄せるようになったのです。

弟子の玄沢も、その期待に応えるように修練を積んでいきます。

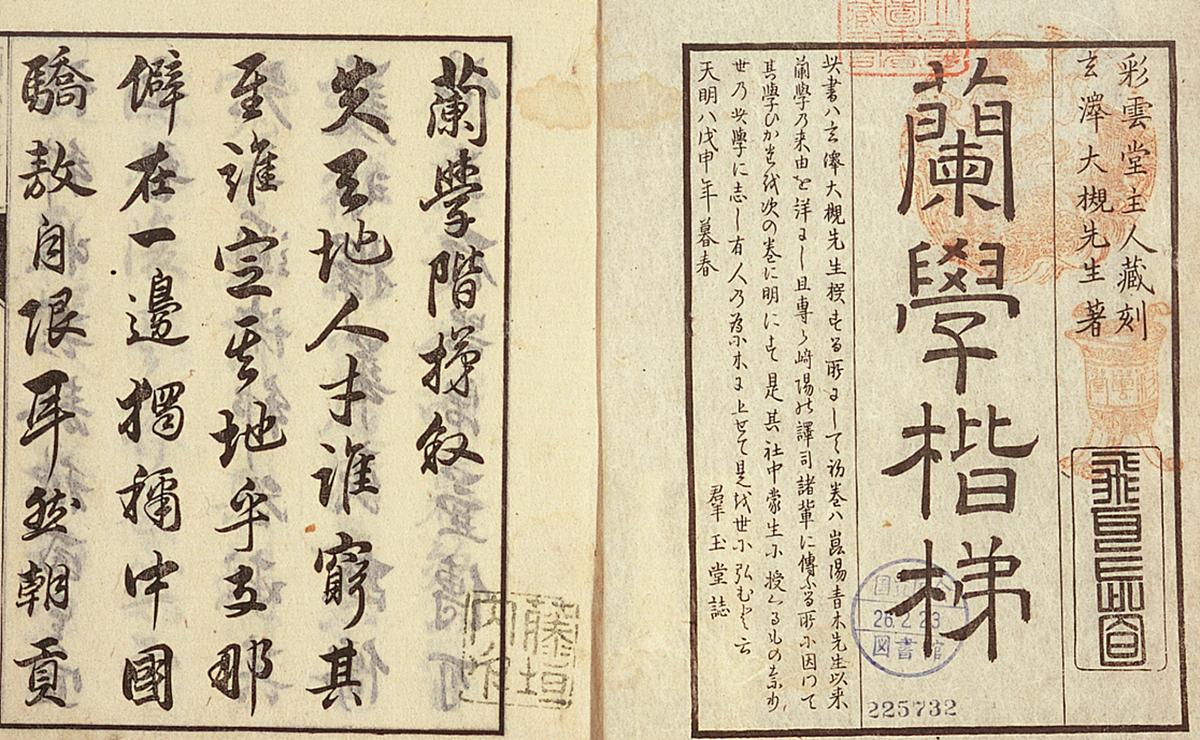

天明3年(1783年)には蘭学の入門書である『蘭学階梯』を著し、塾内で好評となると、玄白が後押しして同著を出版させるべく働きかけました。

蘭学階梯/国立国会図書館蔵

しかしそれにはカネがかかります。

玄沢は決して裕福とは言えませんし、師匠の玄白も同じこと。

それでも玄沢の名声が高まるよう玄白が背中を押し、いざ『蘭学階梯』を出版させると、師匠の狙いは大当たり。

玄沢は各方面から「これぞ期待の翻訳家である」と目をかけられるようになり、師匠の玄白は中川淳庵や桂川甫周らを紹介するなどして、玄沢の交友と学問を広めました。

天明4年(1784年)、病の父のため一関へ戻り、その父が亡くなると家督を継ぎ、翌年の天明5年(1785年)、藩主に従って江戸へ戻ってきた玄沢。

この後、かねてより希望していた長崎遊学を許され、4ヶ月ほど現地で蘭学に励むと、語学力はさらに磨かれ、人脈も開拓したことがさらなる飛躍へと結び付いてゆきます。

※続きは【次のページへ】をclick!