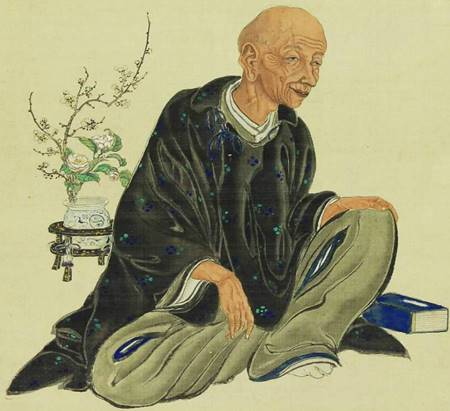

大河ドラマ『べらぼう』に登場した平賀源内。

吉原遊郭のガイドブック『吉原細見』の原稿を書く役がクローズアップされたせいか、彼の男色好みについても触れられ、その人物像には意外な印象を持たれた方も多いかもしれません。

劇中では“山師”とも言われていたこの平賀源内。

たしかに山っ気があるのは間違いありませんが、史実ではれっきとした本草学者である一方、様々な企画を手掛けるイベント屋的な雰囲気もあり、さらに最期は獄死で迎えるという、なんともハードな経歴を持っています。

本記事で、そんな平賀源内の生涯を振り返ってみましょう。

平賀源内/wikipediaより引用

天狗小僧が志度に生まれる

江戸時代も折り返し地点を過ぎた享保13年(1728年) 、讃岐国寒川郡志度浦の白石家に三男が生まれました。

後の平賀源内です。

平賀家の伝承によれば先祖は平賀国綱とのこと。

奥州伊達家に仕え、その伊達家の秀宗(政宗の庶長子)が宇和島で藩主となるに付き従い、この地まで来たのです。

父までが白石姓で、源内が平賀に復姓しています。

没落して武士の身分を失っていた平賀家は、源内祖父の代で高松藩・志度浦の蔵番に採用されました。

蔵番とは、それだけでは到底食べていけないほど微禄です。いわば名誉職であり、生活のため農家も兼ねていたのでした。

実は、身分制度がそこまで強固でもない江戸時代でも、平賀家では、カタチばかりの足軽士分を誇りとしていたのでしょう。

そういった家に生まれ、しかも二男以下ともなれば、普通は歴史に名を残すことはありません。

しかし源内には、天賦とも言える才知がありました。

盟友であった杉田玄白が「非常之人」と墓碑銘に書いたほどであり、それは幼い頃から発揮されます。

杉田玄白/wikipediaより引用

一体どれだけの才知だったのか?

源内伝説は生前から本人が誇張しており、かつ他人の業績を自分のものとしていることもあるため注意が必要です。

それを念頭に置きながら、話を進めて参りましょう。

御神酒天神のからくりで周囲を驚かせる

人を驚かせた平賀源内の発明といえば「御神酒天神」のからくりがあります。

源内12歳の頃、天神様の掛け軸に御神酒を供えるよう、周囲に告げました。

言われるままにお供えをすると、なんと天神様の顔が酔ったように赤く染まるではありませんか――。

と、これは簡単なトリックで、天神像の裏に糸が仕掛けてありました。

御神酒を捧げた瞬間、天神像の横にいる源内が糸を引っ張ると、裏側に仕掛けられた赤い紙が顔の部分まで持ち上がり、赤く染まって見えるという寸法です。

周囲の大人もこの程度のトリックには気づいていたかもしれません。

しかし、今でもこの話が顕彰と共に残されていることが重要でしょう。

天狗のように賢い少年が、自作の仕掛けで周囲をあっと驚かせる。

そんな話が伝え残されたところに、源内の才だけでなく、周囲の温かなまなざしも感じます。

学び、長崎で開眼する

そんな平賀源内の父・白石茂左衛門は教育熱心でした。

父や周囲の期待を受けた源内は、まず当時の必須教養であった儒学から学び始め、高松藩の儒学者・菊池黄山に師事。

特に心を惹かれたのが本草学で、4才上の三好喜右衛門から学びます。

源内は多才でした。

軍記物を読みあさり、俳諧を学び、多方面で才能を発揮。

寛延2年(1749年)に父を亡くして家を継ぐと、宝暦2年(1752年)には初の長崎遊学を果たし、一ヶ月ほどその地にとどまります。

この遊学で、大いに好奇心と情熱をかきたてられたのでしょう。

武士の身分にこだわるより、自分自身の可能性を試したいと考えたか、もっと学ぶべきものがあると悟ったか。

妹に婿養子を取らせて相続を放棄すると、藩を辞して学問の道へと歩み出します。

大坂および京都で学び、宝暦6年(1756年)には江戸へ。

そこで源内は、基礎的な学力である漢文読解に力を入れ、林家塾に入り、聖堂こと昌平黌(しょうへいこう・昌平坂学問所・徳川幕府の最高学府)に寄宿するようになりました。

湯島聖堂大成殿/wikipediaより引用

源内は才気煥発ではあるものの、若い頃は基礎学力不足を指摘されていました。

当時の基礎学力とは、漢文読解力をさします。

日本の学問といっても、中国由来の書籍が始点となることが多く、漢文が読めないと実力不足とみなされたのです。

※続きは【次のページへ】をclick!