大河ドラマ『べらぼう』で今最もウザいキャラクターと言えば?

満場一致で滝沢瑣吉という答えが返ってくるでしょう。

耕書堂の下っ端手代であるにも関わらず大口を叩き、歌麿が男色であると本人に向かって指摘、美人と評判の町娘に対しては「来てやったぞ、ガハハハハ」と、とにかく厚かましい。

一体こいつはなんなんだ?

というと史実では「曲亭馬琴」として知られる大作家なのですから不思議なものです。

かつては「滝沢馬琴」という名でも知られ、現在では用いられておりませんが、それでいて『岸辺露伴は動かない』に出てくる漫画家・岸田露伴の愛犬「バキン」の名前も彼からとられたとかで今も根強い支持と知名度がある。

もしかして劇中での、厚かましいスタイルは大幅な脚色?

いえいえ、この馬琴、当時から性格的にかなりの難があり、交友関係は乏しく、近寄りがたい存在でした。

同時代の文化人たちからは「傲慢で性格最低な野郎だ」と敬遠され、師匠である山東京伝との関係すらもかなり複雑であり、京伝の弟・山東京山からは「恩知らず」と罵倒されています。

打算ありきで結婚した妻の百にしても何かとトラブルがち。

とにかく“嫌われ者の作家”という評価が定番でしたが、明治時代になって彼の日記が発見されると、馬琴は馬琴で苦しんでいた、寂しい人――そんな評価も後世では付けられてゆきます。

ヒット作を連発し、日本におけるエンタメの基本形を作ったとも言える曲亭馬琴とは一体どんな人物だったのか?

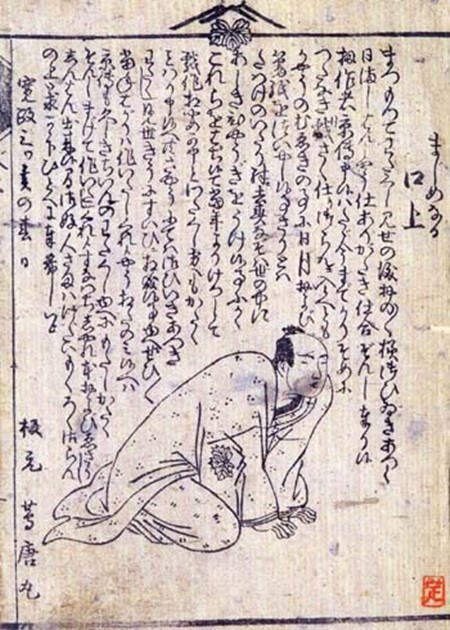

曲亭馬琴(滝沢馬琴)/国立国会図書館蔵

嘉永元年(1848年)11月6日はその命日。

生涯を振り返ってみましょう。

武士の子として生まれた強情な少年

明和4年(1767年)、江戸深川の旗本・松平信成の屋敷で、後に曲亭馬琴となる男児が生まれました。

幼名は倉蔵。

父は信成に仕える滝沢興義で、母は門です。

夫婦にとって五男である馬琴は、上に四人の兄がいました。ただし次兄と三兄は夭折しており、実質的には三男のような扱いでした。

父の代からますます待遇が悪化した下級武士の家に生まれ、しかも三男となれば、この時点で厳しい人生が待ち受けていることがわかります。

『べらぼう』ですと小田新之助に近い境遇といえます。

そんな彼は幼いころから聡明で勉学を好む一方、強情で頑固、カッとなると暴力的になるところがあったと伝えられています。彼なりの鬱屈もあったのかもしれません。

父の滝沢興義は酒と犬を好む剛毅な人物。

それで深酒がたたったのか、安永4年(1775年)、倉蔵がまだ9つのときに急病死してしまいました。

兄・興旨が家督を継ぐも、わずか17歳だったため、禄は半減。

しかも翌安永5年(1776年)に、わずか一年で滝沢家を去って戸田家に移ってしまい、下の兄も他家に仕えていたため、まだ10歳の倉蔵に滝沢家の家督が巡ってきました。

出奔を繰り返す放浪時代

倉蔵は一人で滝沢家に残り、主の孫である八十五郎の相手役を務めます。

しかし、この八十五郎がどうにも倉蔵には耐えがたかった。

身体虚弱であることは仕方ないにせよ、愚鈍としか思えない。しかも横暴で、何か気に入らないことがあると怒鳴りつけ、しばしば暴力までふるったのです。

馬琴は成長してからも相手が誰であろうと素っ気ない対応をしていましたから、たとえ主君の孫であっても許すことができなかったのでしょう。

安永9年(1780年)、こんな書き置きを残して、突如、出奔してしまうのです。

木がらしに 思いたちたり 神の供

弟の出奔に驚き胸を痛めた兄は、戸田家に仕える自分のもとに倉蔵を引き取ると、その後は元服して興邦と名乗り、徒士として仕えることとなりました。

訳あり出奔した頑固な弟です。

兄や母としては、やっと就職先を見つけたといったところでしょう。

しかし本人は「俺は徒士でおさまる器じゃない」と野心をたぎらせながら、ひたすら狂歌を詠み、文章を書くことにばかりかまけていました。

そして天明4年(1784年)、戸田家すらも出奔してしまいます。

兄としても面目がたたず、弟の罷免を主家に申し出ると、ついに自由を手にした興邦。

やる気がないなら人間関係を破壊してでも自由を求める――後に周囲を呆れさせるこの悪癖は若い頃から一貫していると言えるのかもしれません。

天明5年(1785年)、苦労を重ね、病に苦しんでいた母・門が亡くなりました。

手元には22両ものへそくりがあり、子どもたちで分けるようにと言い残していました。この母が危篤となったとき、家族が興邦を探し回ったというのですから、困ったもの。

このころの興邦は、叔父・田原忠興や前述の戸田家はじめ、いくつもの場所を転々としていました。

あるときは俳諧。あるときは医術。

腰を落ち着けることなく、住む場所も職業も変転する放浪時代でしたが、彼も単に遊んでいるわけではなく、むしろその誇り高さゆえに折れることができず、腰が落ち着けられなかったのです。

なお、そんな主家を転々とした辞職理由には、若気の至りとしか思えぬものもあります。

性病にかかり、長兄の看病のもと、療養を一年ほど続けていた時期もあるのです。金のない若い男には吉原など夢のまた夢。最下層の悪所に足を運び、そんな目に遭ってしまったのでしょう。

流浪の中、彼は「馬琴」の号を用いるようになります。

おなじみの名がでたところで、彼のわかりにくい名乗りを整理しましょう。

姓:滝沢

幼名:春蔵→倉蔵

元服後の武士としての名:興邦(おきくに)

結婚後の町人としての名:解(とく)

通称:佐七郎→瑣吉→清右衛門

号:曲亭馬琴

さて、かつてはよく用いられ、本人もそう記したことのある「滝沢馬琴」。これが彼のプライドをいちいち傷つけるものでありました。

武士としての身分を失った時点で失われた「滝沢」と、武士でなくなったからこその号である「馬琴」――この組み合わせは彼の罪悪感を刺激します。

武士を捨てて号を名乗ったと、この四文字はつきつけてくるようなものです。

そのため、自分でも一時使っておきながら、他者が使うと不快だと怒りを募らせてきたのです。

そんな彼の意向を重んじてか、近年は「曲亭馬琴」を使うことが定着しつつあります。

なお、『べらぼう』では「滝沢瑣吉」として初登場する予定です。

ここからは「曲亭馬琴(馬琴)」で統一しましょう。

寛政2年(1790年)、馬琴は一人の文人を師とさだめます。

人気戯作者の山東京伝です。

山東京伝/wikipediaより引用

このとき馬琴24歳。

酒一樽を土産に、思い詰めた様子でやってきた馬琴。この得体の知れない男に京伝は困惑しました。

そもそも絵師とは異なり、戯作者は入門する形式ではない。これまでも弟子入りを許したことはない。そう食事と歓談をしながら諭し、とりあえず帰らせました。

しかし、このあと弟の京山にこうそっと告げます。

「あの男はちょっと才知があるねェ。今度きたら、居留守を使わず二階にあげてやりな」

かくして弟子にするとは言わないものの、出入りを許すことにします。

そこには恵まれた家で育った京伝らしい鷹揚さがありました。

ただ、この曖昧な経緯のためか、馬琴は「弟子になった」と思い込み、京伝は困惑するも否定できないという、ややこしい関係になります。

しかも馬琴は、のちに作品論やらなにやら、京伝に吹っかけることもあります。温厚な京伝は苦笑しつつかわしていたものの、弟の京山は許せません。ともに長寿であった馬琴と京山は、老境に入ろうが対立し続けることになるのでした。

山東京伝のもとで食客 蔦屋重三郎のもとで手代

曲亭馬琴は、水を得た魚のように、才能を発揮し始めました。

洪水により、深川の家を失った馬琴は、京伝の食客として居着くと、執筆に邁進。

一方で師匠の京伝は、ちょうどこのころ戯作者として「手鎖」の刑を受けてしまいました。

経済が活性化した田沼意次の時代が終わり、松平定信の改革が始まると出版物にも取締りが及ぶようになり、人気作家である山東京伝はスケープゴートのように罰を受けてしまったのです。

松平定信/wikipediaより引用

育ちがよく、温厚で気弱なところもある京伝は、執筆意欲を失ってしまいます。

こうして、すっかり落ち込んだ師に代わり、ぐいぐいと精力的に代筆をこなしていったのが馬琴でした。

いつしか馬琴はその才能を見込まれ、寛政4年(1792年)には蔦屋重三郎のもとへ手代として雇われます。

しかし、武士としての誇りがある馬琴はこれを屈辱に思っていたようで、どうにもやる気が出ず、自分の創作に必要な教養を吸収することばかりに執心。

剛毅な蔦屋重三郎もこれには困りはて、手放したいと思うようになったようです。

大河ドラマ『べらぼう』ではどんな風に描写されるか、楽しみなシチュエーションですね。

結婚により身を固める

寛政5年(1793年)、そんな曲亭馬琴のもとへ、山東京伝や蔦屋重三郎から縁談が持ち込まれます。

はじめの縁談は、吉原生まれの蔦屋重三郎の親類とのことで、器量良しで裕福な茶屋の娘であったとか。『べらぼう』ならば次郎兵衛の娘あたりかもしれませんね。

馬琴は流石に吉原には婿に入れないと断りました。かくして次のさらなる縁談が持ち込まれます。

彼らとしても、馬琴という暴れ馬に縄をつけたかったのかもしれません。

蔦屋重三郎/wikipediaより引用

縁談相手は履物屋・伊勢屋の会田百で馬琴より3歳上――27歳の夫と30歳の妻でした。入婿ながら、馬琴は「滝沢」を名乗り続けることになります。

百は、初婚でもなく美貌でもなく、眇(すがめ・斜視のこと)で性格は難あり。

負けん気が強く、馬琴の教養についていけず、全く話があわず、しかもそのことに苛立ち周囲に当たり散らしたのです。

馬琴も、そんな妻に歩み寄る気持ちはさらさらありません。

彼にとっては商人をやめ、武士として滝沢清右衛門と名乗れることが重要でした。

婿入りしておきながら、馬琴は嫁ぎ先の商売を嫌いました。人に踏まれる履物を扱うなぞ、下劣だと見下したのです。

実際、寛政7年(1795年)に義母が亡くなると、履物商をキッパリとやめ、手習師匠となりました。

この結婚は打算ありきで、愛情は一切なかったと思われます。

百は悪妻と評されますが、馬琴も気の利かぬ夫であり、打算での縁談である以上、彼女だけが悪いわけでもないでしょう。

ともあれ馬琴はこの結婚により身を固め、主家を出奔した以来の長い放浪人生に終わりを告げ、夫妻は一男三女に恵まれました。

長女・幸(さき):寛政6年(1794年)生まれ

二女・佑(ゆう):寛政8年(1796年)生まれ

長男・鎮五郎:寛政9年(1898年)生まれ

三女・鍬(くわ):寛政12年(1800年)生まれ

履物屋をやめたあと、一時期は手習の師匠であった馬琴。

しかし、筆一本の作家稼業で喰っていけるようになると、手習もやめてしまいました。

※続きは【次のページへ】をclick!