こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【吉原の放火】

をクリックお願いします。

絶望し、放火する人もいる

『べらぼう』では、吉原で本気の恋に落ちるものの、叶いそうにない人々も登場します。

既婚者であり、旗本でもある長谷川平蔵宣以は、花の井に入れ上げたせいで親からの遺産を食い潰してしまいました。

彼はただの放蕩者ですので後はほっておけば良いでしょう。

しかし、とにかく真剣な性質で、どういても女郎と結ばれたいのにそうできず、思い余ってしまう者も……。

心など無いような吉原の女郎と客の心中もありました。

その行く末は悲しいものばかり。

叶わぬ恋のために命を落とした者は人として扱われず、遺体を畜生として扱われ、転生を遂げぬようにされたものです。

だったら、いっそのこと街を放火して、その混乱に乗じて女郎を連れ出せないか?

そう考える者もいたんですね。

あるいは落籍の金を工面できない客による放火事件もありました。

変わった動機としては「吉原の客相手に仇討ちをしたい」と客に頼まれて放火してしまった女郎の事件も記録に残されています。

確かに江戸時代に戦はありません。

しかし、人間のことを血筋や価格、主従関係、そして金の沙汰に押し込めてしまう社会ではあった。

そうして閉塞した社会に対し、リセット願望を抱いた者たちの極端な手段として、心中や放火があったのです。

『べらぼう』では、蔦重が「小火で済んだのだから処罰はしなくていいんじゃねえか」と同心たちに語りかけ、放火した女郎を救おうとしていました。

奉行所に引き渡されるとれば、あまりにも過酷な処罰が待ち受けていたのです。

放火魔は火刑となった

日本の処刑で【火刑】は長らくありませんでした。

日本のみならず東アジアであまり例がありません。

異端の罪で火刑にされるジャンヌ・ダルク/wikipediaより引用

東アジアは儒教文化圏です。

儒教では身体を傷つけることは禁忌とされます。

火刑は身体を傷つける究極の処置であり、あまりに過酷であるとして避けられたのです。

こうした考え方は、葬送においても影響がありました。

日本では古来、土葬が一般的でした。

それが仏教伝来後、火葬も導入されるようになります。仏教が伝来し、普及した平安時代中期を舞台とする『光る君へ』では、土葬と火葬をめぐる興味深い描写があります。

定子が鳥野辺に土葬とされ、一条天皇も土葬を希望していたにもかかわらず、藤原道長の誤解かあるいは故意により火葬とされたのです。当時、土葬と火葬の上下はなく、故人の意思を尊重して決めるものであったことがわかります。

これが儒教が浸透していく江戸時代ともなると、土葬が一般的なものとなってゆきます。

遺体を焼くことがタブーとされたからなのか。

それまで例がなかった火刑が日本で始まったのは江戸時代のことであり、キッカケはカトリックへの弾圧だったとされます。

改宗に応じないキリシタンや宣教師が集団で焼き殺されてゆく――彼らは苦痛に悲鳴をあげるだけでなく、殉教の喜びに恍惚としていることすらあったと伝えられます。

こうした激しい弾圧のはてに【島原の乱】が勃発。

放火犯への刑罰として、この火刑も定着してゆきました。

火刑はこうして実行された

火刑と決められた罪人は実際にどう処刑されたのか。

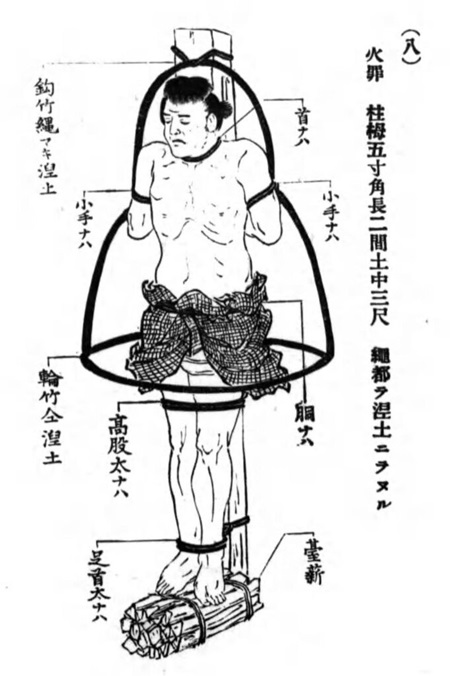

まず刑場に柱を立て、罪人は竹で作った輪でくくりつけられます。

柱に固定された受刑者/wikipediaより引用

柱や輪は、それ自体を燃えにくくするため、泥が塗り込められていました。

そして足元に薪が置かれ、頭だけを残し、茅で覆い尽くされる。

茅で全体を覆う(竈造り)/wikipediaより引用

役人や非人が取り囲み、身元の最終確認を終えると、弾左衛門(非人の頭領)が着火を命じます。

すると絶叫と共に罪人は絶命し、黒焦げになった死体の鼻、男性は陰部、女性は乳房を焼き、「止め焚」をします。

焼死体は三日三晩晒され、刑場に骨が撒かれ、砂をかけた程度の処置をされるのでした。

こうした火刑の実態を知ると、女郎を逃そうとした蔦重の気持ちはよくわかります。

奉行所に引き渡されず、吉原でどうにかされるほうがまだしマシでしょう。

この火刑は明治元年(1868年)の廃止まで続けられました。

あまりに残酷すぎるためか、実行を回避すべく、受刑者の年齢や動機を執拗に確認し、回避しようとした例も記録されています。

放火と火刑とは、泰平の世とされる江戸時代の暗部といえるのでしょう。

『べらぼう』第1回に放送で描かれた「メイワク火事」は、無宿の坊主による犯行でした。

無宿とは住所を持たぬ階層で不安定であり、失うものがないため犯罪者になり易いとされますが、この放火犯を捕えたことで、長谷川平蔵宣雄は京都町奉行に抜擢。

宣雄の子である宣以は、松平定信から【火付盗賊改】に引き立てられます。

宣以はその後【人足寄場】の創設を提案し、実行に移されました。

と、この無宿者を働かせて更生させる施設により、江戸の治安は向上したとされます。

『べらぼう』では花の井に入れ込み退場した、長谷川平蔵宣以の再登場と活躍に期待しましょう。

※続きは【次のページへ】をclick!