こちらは3ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【吉原の放火】

をクリックお願いします。

江戸から東京になっても炎との縁は切れない

さて、放火だけでなく、それ以外にも幾度となく火災に見舞われた江戸ですが。

文久2年(1862年)、薩摩藩士がイギリス人を殺傷した【生麦事件】が勃発した際もまた、大きな危機に見舞われておりました。

イギリスが攻めてくるのではないか?

江戸っ子はそう怯えていたのです。

するとイギリスは、実行犯である薩摩藩士の捕縛を求めて鹿児島へ出向き【薩英戦争】を起こしました。

江戸っ子の懸念は当たらずとも遠からず。

自国民の殺傷に怒ったヴィクトリア女王は、江戸への攻撃を願い、計画が練られていたとされます。もしも木造家屋が艦砲射撃を受けていたら、ひとたまりもなかったことでしょう。

それから6年後の慶応四年(1868年)、江戸の伝説的な火消しである新門辰五郎は、勝海舟より恐るべき計画を持ちかけられていました。

新門辰五郎/wikipediaより引用

倒幕を目指す西軍が江戸に入ったら、市中に火を放つから、被災者を逃すための手筈を整えて欲しい――そう頼まれたのです。

勝は【ナポレオン戦争】におけるロシア・モスクワの焦土作戦を念頭に置き、このおそるべき計画を立てていました。

その結果、勝海舟と山岡鉄舟らが西郷隆盛を相手に交渉の席を設け、ついに計画は実行されずに終わったのです。

西軍と彰義隊の衝突による上野戦争は発生するものの、江戸の街全体が火災に見舞われることは回避できました。

江戸幕府の終結は、炎の包まれずに成し遂げられたのです。

とはいえ、江戸改め東京は相変わらず木造建築が密集しており、火災の宿命からは逃れられません。

大正12年(1923年)の【関東大震災】。

そして昭和20年(1945年)には【東京大空襲】。

アメリカ軍は日本家屋の特徴を再現し、火災が甚大な被害を与えると見越し、焼夷弾を東京の街に投下。

その狙いは的中し、10万人を超える死者が出たのでした。

舞台が江戸である以上

徳川家康が都と定め、急速な発展を遂げてきた江戸。

地震が周期的に発生することを家康が予測できたとは思えません。

人口が右肩上がりで増え、密集した結果、こうも火災が頻発することは想像できなかったことでしょう。

幕府は【火消し】を制定し、江戸っ子たちは彼らに喝采を送り、互いに助け合って、度重なる火災と奮闘してきました。

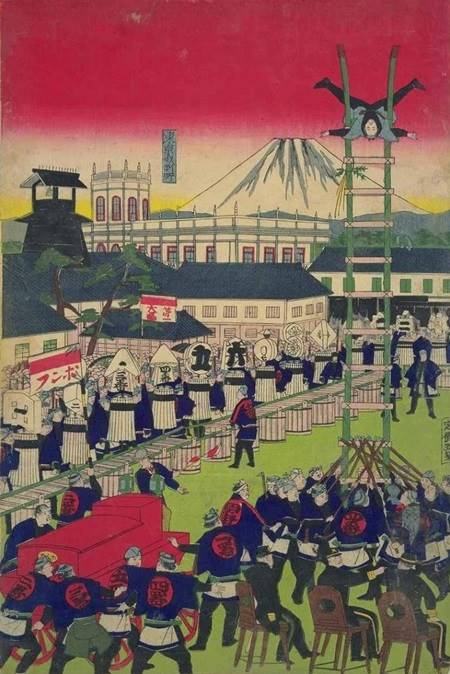

三代目歌川広重火消し出初式/wikipediaより引用

宵越しの金を持たない刹那的な生き方。

褌までレンタルに頼るものを溜め込まない生き方。

火災を防ぐためか、長らく屋台で食べていた天ぷら。

江戸の文化や精神性には“火災の影響”が色濃く根付いているのです。

「火事と喧嘩は江戸の華でぇ」

そう強がって生きてきた江戸っ子たちは、逆に、そうでもしなけりゃやってらんねぇ!という気持ちもあったのでしょう。

火災とはそれほど恐ろしいものであり、放火犯は火刑という想像を絶する目に遭うにもかかわらず、絶望して実行してしまう――それも江戸の一面です。

『べらぼう』第1回放送の冒頭から火事が起きたことに対し、視聴者からは「不吉で見たくない」といった批判もあったようです。

逆に「江戸を明るく描いて、美化している」という批判も見受けられます。

一体どう描くのが正解なのか。

舞台が江戸である以上、その暗黒の象徴である放火による「メイワク火事」から始めることは、大いに意義があると思えるのです。

ドラマのプロットにおいても大きな関わりがあります。

第5回放送では、「メイワク火事」で蔦重と出会った唐丸が、向こう傷のある浪人から脅迫されます。浪人は、唐丸が何をしていたのか知っていると言うのです。

さらに浪人は、もしもこのことがバレたら唐丸は死罪、匿った蔦屋の面々も死刑、あるいは遠流になると語っています。

放火の場合、犯人が年少者であっても、その被害規模を把握しながら意図的に罪を犯したのであれば免れることは難しい。

さらに、放火犯を庇ったとみなされた者にまで、刑罰は及びます。

唐丸は放火の罪を犯していてもおかしくはありません。

その唯一の目撃者であり、証人であった向こう傷の浪人は溺死。唐丸は姿を消しました。浪人と唐丸の因果。唐丸が過去に隠し事があること。このことを知る者は、蔦重と、彼からそれを明かされた花の井のみとなります。

このことが、どう影響を及ぼすのか?

唐丸は蔦重と再会できるのか?

一流絵師になれるのか?

大きな運命が、あの冒頭の炎の中で始まっていたのです。

みんなが読んでる関連記事

-

明暦の大火(振袖火事)は日本史上最大の犠牲者 3~10万人が亡くなり城も焼失する

続きを見る

-

三度の大火事が江戸の街を襲った「元禄の大火」すべて綱吉時代に起きていた

続きを見る

-

愛する男に逢いたくて江戸の街に放火~美人で評判だった八百屋お七の狂愛凄まじ

続きを見る

-

市街の8割が燃えた空前の火災「天明の大火」は応仁の乱よりも被害甚大だった?

続きを見る

-

偉大なる親分・新門辰五郎とは? 将軍慶喜に愛された火消しと娘・芳の生涯

続きを見る

【参考文献】

永寿日郎『江戸の放火』(→amazon)

野口武彦『江戸のヨブ』(→amazon)

「歴史読本」編集部『よくわかる徳川将軍家』(→amazon)

『徳川家歴史大事典』(→amazon)

他