明和9年に起きたことから「メイワク火事(迷惑火事)」とも言われる【明和の大火】。

ダジャレかよ――なんて笑ってる場合ではなく、明和9年(1772年)2月29日に目黒の大円寺から出火すると、麻布や芝を通って日本橋へも広がり、さらには神田や浅草、千住まで拡大する凄まじい大火事となりました。

犠牲者は、行方不明者合わせて実に2万人以上。

これだけの被害を出した出火原因は一体なんだったのか?

というと“放火”です。

恐ろしいことに、誰かの悪意がキッカケで江戸の街を焼き尽くし、これだけの被害者を出したのです。

しかし、このメイワク火事ほど、大河ドラマ『べらぼう』を始めるに相応しいイベントは他に無かったかもしれません。

主人公・蔦屋重三郎の生まれが寛延3年(1750年)という時期もさることながら、犯人を捕まえたのが長谷川平蔵(長谷川宣以)の父親・長谷川宣雄であり、さらには謎の少年・唐丸との出会いも、メイワク火事の最中に起こりました。

蔦屋重三郎は彼を「相方」と呼び、天才的な絵の才能を見出し、必ず一流の絵師にすると誓います。

しかし、この火災の中で出会ったことが、のちに二人の別れの一因となる――いったい何があったのか?

その行方は物語の先を待つして、今回はこの火災に注目。

実は吉原では、放火事件がしばしば起きていました。

本記事では「もしも放火で捕まったらどうなるか?」という状況も含めて、当時の様子を振り返ってみましょう。

江戸は火災と隣り合わせの都市

徳川家康の入府により、急ピッチで築かれた都市・江戸。

この街は常に火災と隣り合わせという宿命がありました。

日本家屋の特徴である可燃性の高い建材。

密集した人口。

戦国時代からの慣習として残っていた、堀や川で交通を遮断する街の作り。

こうした要素が積み重なり、江戸を焼き尽くした日本史上屈指の火災が明暦3年(1657年)に起きた【明暦の大火】です。

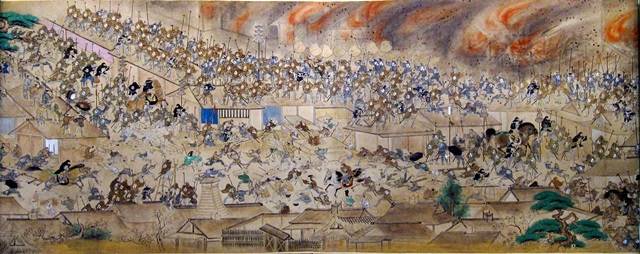

明暦の大火を描いた戸火事図巻/wikipediaより引用

一説には10万にもの被害者が出たとされるこの大火は、一方で、江戸から戦国の気風を一掃する効果があったとも言えます。

・天守閣はもはや不要である

・城攻めを考慮して、堀や川の流れで通路を遮断することは災害時に危険である

・延焼防止の空き地も念頭に入れた街の設計が必要だ

・消防組織も必須である

・火災時には、牢獄と言えども囚人を解き放つしかない

こうした政治改革が進み、江戸の街が変貌してゆくのはよいにせよ、幕府にとっては困ったことに、火災のたびに復興予算が嵩んで財政は悪化してしまいます。

幕府が慢性的な財政赤字に苛まされたのは、こうした大火にも原因があったのですね。

しかし困ったのは金銭面だけの話ではありません。

武士階級の権威が低下して、反比例するかのように町人の権限が上昇、社会構造まで変貌してゆくのです。

逃げ場のない吉原が火災にあったら

火災への対処のあらわれは大河ドラマ『べらぼう』でも随所に見られました。

「メイワク火事」の場面では、纏を持ち、屋根の上にいる火消しの姿があり、通りには天水桶も。

そんな防災意識が見える一方、その後、生活苦のあまり、女郎が放火してしまう姿も描かれました。

あれは一体どういうことだったのか?

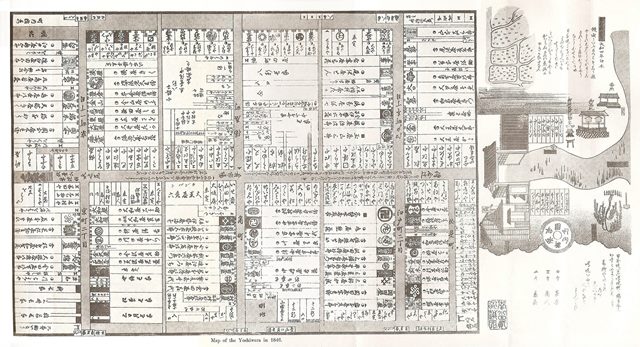

吉原では、明暦の大火を契機に変えられるはずだった逃げやすい街の構造にはなりませんでした。

女郎の逃亡を防ぐためです。

そのために周囲の塀は高く、「お歯黒どぶ」と称される堀状の水で囲み、随所に逃走防止の仕掛けがなされていたのです。

幕末期の吉原見取り図/wikipediaより引用

そんな場所で火災が起きたら、どれだけ危険か……。

それでも吉原ではしばしば火災が発生しました。

苦しい生活に耐えかねた女郎が、放火をするからです。

当時の人々も、吉原の放火事件については「あぁ、そりゃそうなるわな」と納得しまうほど、彼女たちの苦境は知れ渡っていました。

それだけではない理由もあります。『べらぼう』でも、河岸の女郎が放火し、小火(ぼや)を起こす場面があったのを覚えていらっしゃいますか?

実はあの場面には、読み解きが必要でした。

捕まえられた女郎は「放火してでも客足を戻したかった」と訴えていたものです。

これって不思議じゃありませんか?

なぜ、火災が起きれば客足が戻るのか?

建物が燃えてしまいそれどころではない。現代人であれば、そう考えるのが自然だと思います。

しかし、劇中でも何度も指摘される通り、当時の吉原には様々なしきたりがありました。

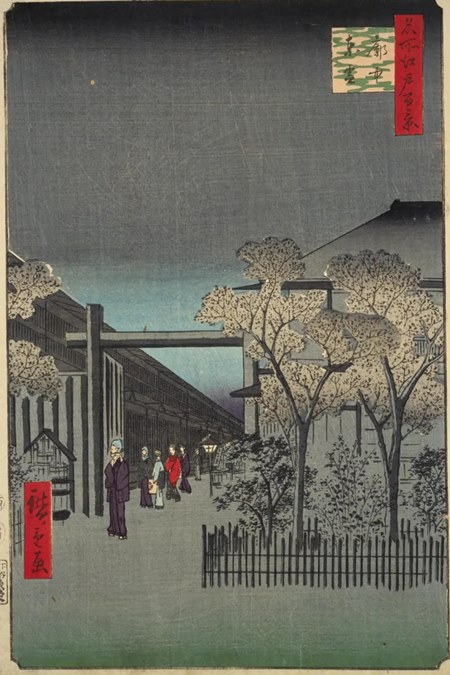

安藤広重『名所江戸百景 廓中東雲』/国立国会図書館蔵

例えば遊郭に上がる前には、蔦重が働いている茶屋に立ち寄って金を落とさなければならない。

これって早く遊びたい客にとっては面倒ですよね。

めんどくせぇ……となって、他の遊び場に行ってしまう。

ところが、です。吉原が焼け落ちると、復旧まで【仮宅】(かりたく)という場所での営業が認められており、この【仮宅】でならば煩雑なしきたりなしに営業できてしまうのです。

そのため、日頃はハードルが高くて吉原に行けない客足が、一時的に向かって女郎たちの懐も潤うことに繋がります。

ドラマの中で放火をしようとした女郎は、食い詰めて困窮のあまり、客足を戻したい一心で放火に及んだのでしょう。

吉原のシステムが生み出した悲しい事件でした。

※続きは【次のページへ】をclick!