大河ドラマ『べらぼう』で片岡愛之助さんが演じた鱗形屋孫兵衛(うろこがたや まごべえ)。

主人公・蔦屋重三郎を憎んでいたかと思ったら、恋川春町のため蔦重と共に企画を考えたり、焼け残った思い出の版木を渡したり。

いったい鱗形屋とはどんな存在なんだ?

というと、2016年の『真田丸』に続き、2020年『麒麟がくる』、2022年『鎌倉殿の13人』から四度目の大河出演となる片岡愛之助さんが配役されていることから見えてくることがあります。

主人公に影響を及ぼすという意味では『真田丸』の大谷吉継。

新進気鋭の若き英雄・織田信長が倒す相手という点では『麒麟がくる』の今川義元。

夏を迎える前に退場しつつも、ドラマに大きな影響を与え続けるという点では『鎌倉殿の13人』の北条宗時。

鱗形屋孫兵衛とは、片岡愛之助さんが演じるだけのことはある、序盤の大人物でした。

他ならぬ公式サイトでは以下のように説明。

蔦屋重三郎にとって、版元(本屋商売)の師であり、後に最大の敵となる存在

江戸時代の版元や文人といえば、鷹揚なイメージがあるかもしれませんが、そうでもなかったんですね。

なかなかえげつないゴシップが飛び合い、「ザマァねェな!」と言い合うような関係性が見られ、いざ廃業となると蔦重や視聴者を泣かせるきっぷの良い江戸っ子親父でした。

しかし史実においては一体どんな人物だったのか?

鱗形屋孫兵衛の生涯を振り返ってみましょう。

三代にわたり江戸の出版界をリードした鱗形屋

鱗形屋孫兵衛とは一体何者なのか?

特別な時代劇ファンでもなければ、現代人にとってピンと来ない名前。

丸に三つ鱗を商標とした「鱗形屋」の孫兵衛という意味であり、初代は加兵衛、2代目が三左衛門、そして3代目が孫兵衛と伝わっています。

初代は万治年間(1658年−1661年)将軍・徳川家綱の時代に、江戸の大伝馬町三丁目に書肆(しょしん・書店)を開きました。

続く寛文年間(1661年ー1673年)には、さらに商売を広げてゆきます。

噺本、仮名草紙、浄瑠璃本など。

生活に余裕が出て、識字率も高まりつつあった、江戸っ子向けの娯楽に進出したのです。

印刷技術の発達により、中国の通俗小説本のような挿絵入りの本も登場し、鱗形屋が扱いました。

このとき挿絵を手がけた菱川師宣は、浮世絵の祖ともされます。

菱川師宣『見返り美人図』/wikipediaより引用

まさに江戸の有力書肆として時代をリードする鱗形屋。

江戸っ子はどんな娯楽や知識を求めているか? 数歩先を見るセンスが必要とされました。

江戸には江戸の本があるーー地本の時代へ

鱗形屋を語る上で欠かせないのが、業態が【地本問屋】であるということです。

日本の文化は長らく「西高東低」でした。西こそ文化の本場であり、東がそれをありがたがる構図ができていたのです。

大河ドラマですと、『鎌倉殿の13人』と『光る君へ』を比較するとよくわかります。

『光る君へ』で描かれたように紫式部たちが手がけた文学を『鎌倉殿の13人』の武士たちはありがたがっていました。

文字もろくに読めぬ東夷(あずまえびす)と自覚している鎌倉の武士たちは、自作の和歌が歌集に掲載されると、それはもう大喜び。

江戸時代になってもそうした風潮は続いており、江戸初期、街中に並ぶ書店には上方からの書物が置かれたものです。

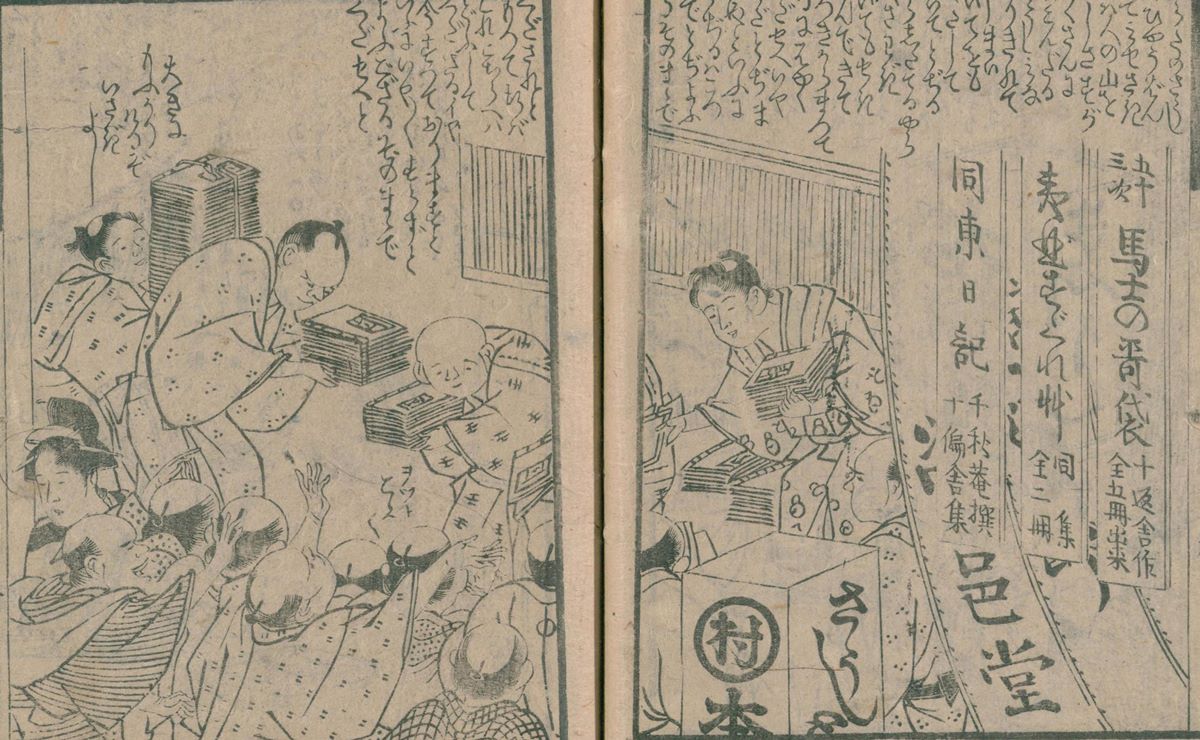

画像はイメージです(地本問屋の様子/国立国会図書館蔵)

しかし時代は変わります。

蔦屋重三郎たちの生きた時代へ差し掛かるようになると、江戸っ子たちの需要に応じた書物が拡大。

かくして江戸で出版された本は【地本】と称され、それを扱う【地物問屋】のリーダーが、鱗形屋であったわけです。

※続きは【次のページへ】をclick!