文化13年(1816年)3月24日は間重富(はざま しげとみ)の命日です。

一体誰だろう……と思われる方のほうが多いですよね。

大河ドラマ『べらぼう』の時期に学者として活躍し、あの『大日本沿海輿地全図』を作成した伊能忠敬を指導する立場にあるほどでしたが、いかんせん場所が大坂だけにドラマで注目される可能性は低そうですね……。

しかし、その人物を知らずにドラマが終わってしまうのも勿体ない。

大坂の町人として様々な功績を残し、現代にも強く影響を与えたと考えられる、間重富の生涯を振り返ってみましょう。

生い立ち

間重富は、宝暦六年(1756年)3月8日に生誕。

現代の大阪市西区新町で質屋を営んでいた『十一屋』の六代目・重光の子として生まれました。

兄弟の中では下の方だったこともあってか、幼い頃から様々なことに興味を持ち、特に天文測定の機器に関心があったといわれています。

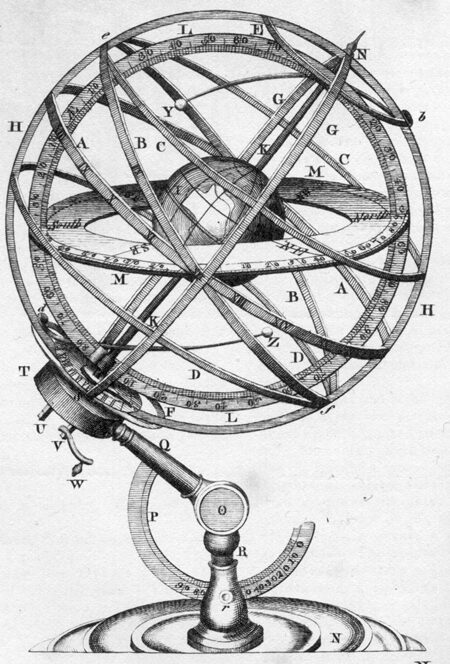

それが極まり、なんと12歳のときには渾天儀 (こんてんぎ) を作ってしまい、人を驚かせたという話があります。

渾天儀とは、天体の動きをリング上に示して組み合わせた模型のことです。

渾天儀の構造を示した図/wikipediaより引用

中国の後漢時代(三国時代より70年ほど前)には子午線や地平線のリングも追加され、ほぼ完成していたそうで。

こんな複雑なものを子供のうちに作ってしまったのですから、驚くというか、末恐ろしくなったことでしょう。

手先も器用だったはずですから、何らかの職人の道へ進んでも大成したかもしれません。

しかし兄たちが相ついで夭折したため、16歳で実家を継いだ重富は、十一屋五郎兵衛と名乗るようになります。

商売のかたわらで麻田剛立(あさだ ごうりゅう)の弟子である坂正永(さか まさのぶ)に算学を学んだり、天文学の本を読んだり、京都の職人・戸田忠行に観測機械を作って貰ったりもしていました。

家が裕福なだけに、高価な書物も比較的手に入れやすかったことでしょう。

算学と天文学の道へ

天明七年(1787年)ごろ、後に戦友と呼べる高橋至時(よしとき)とほぼ同時期に麻田剛立のもとへ入門。

財力と人脈をフル活用し、『暦象考成』の後編を入手すると、剛立や至時と共に西洋天文学に引けを取らない研究を進めました。

その実力は剛立にも認められ、寛政七年(1795年)に新暦作成のために江戸へ向かうことになります。

蔦屋重三郎が亡くなる2年前のことです。

もともと江戸行きの話は師匠である剛立に舞い込んだものでしたが、老齢のため弟子の中で特に優秀だった重富と至時の二人を行かせることに。

この功績により重富は名字と帯刀を許されています。

また、大坂に帰った後も天文方(幕府の天文担当役所)の一員として、自宅で天体観測を続けることになりました。

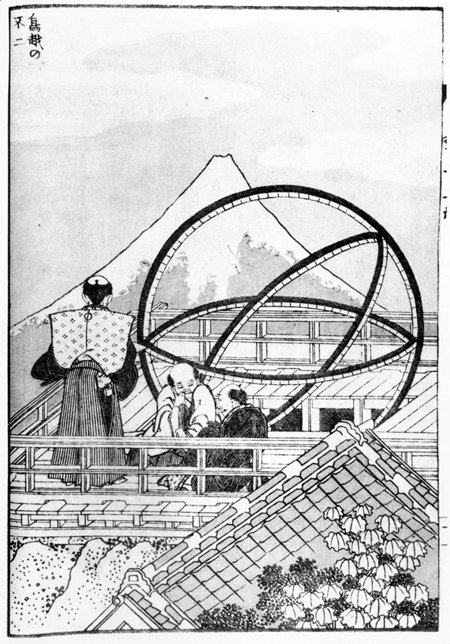

『富嶽百景 浅草鳥越の不二図』に描かれた浅草天文台の簡天儀/wikipediaより引用

江戸と大坂の両方で観測することによって、冬至・夏至・春分・秋分時の正確な太陽の位置などを計測するためです。

これにより、寛政十年(1798年)10月の月食時に、その時点での最新の計算と実際に起きた現象が異なることがわかりました。

また、手元にあった中国の天文書『暦象考成』も正確ではないことがわかり、西洋の書物を読むことや、観測器の改良が必要であることを改めて実感したようです。

※続きは【次のページへ】をclick!