こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【長谷川宣以(長谷川平蔵)】

をクリックお願いします。

将軍に御目見、結婚、そして京へ

そんな遊び人であった彼も、落ち着きを取り戻したのか。

明和5年(1768年)12月5日、十代将軍・徳川家治に御目見を果たします。

徳川家治/wikipediaより引用

このとき23歳。現代人からすればその歳で社会に出ることはごく当たり前でしょう。

しかし、当時からすれば「やっぱり遊びすぎたのかな?」と首を傾げられそうな御目見でした。

このときの御目見は彼一人でしたわけでもなく、他の旗本の子息30人の中の一人。

ある意味、彼は目立ったかもしれません。他の旗本の子の中には、前髪がやっと取れたばかりで12~3歳の子息もいたことでしょう。

そんな中で23歳とは気まずいものがあります。現代ならば、中高生の中に社会人がいるようなものですね。

事情を知った者からすれば「ああ、あの落ちこぼれね」となってもおかしくはありません。

銕三郎から宣以となった彼は、多少なりとも身が落ち着いたのでしょう。明和8年(1771年)には妻との間に嫡男・宣義が生まれています。

妻は旗本・大橋与惣兵衛親英の娘とされています。子供が生まれる前年あたりには結婚したものと推察できます。

この妻は「鬼平犯科帳」では”久栄“の名で登場し、代々江戸らしい美しさを持つ配役がなされております。

お目見えも果たしたし、身を固めたのだから、そろそろ宣以が凶悪犯罪者を取り締まるのだろう――そう期待したくもなりますが、江戸時代は父が引退しない限り、子に出番はありません。

父・宣雄は極めて優秀な官僚でした。

【火付盗賊改方】として、なんと【明和の大火】の放火犯を捕縛したのです。

この難事件の解決が契機となり、異例の大抜擢がなされ、【京都町奉行】に任じられたのです。

安永元年(1772年)10月、かくして長谷川一家は京都町奉行として任地へ。この異例の人事に、息子の宣以夫妻もついていきました。

『鬼平犯科帳』での彼は妖艶な京女とのアバンチュールを楽しむことになります。

新婚でありながらどういうことかと戸惑う方もおられることでしょう。昭和の時代小説とは、しばしばこうした男性向けサービスシーンが挟まれるのです。

それだけではなく「東男に京女」というファンタジーが日本には長いことありました。要するに、江戸の男が京都の女に妄想を膨らませているという構図です。

小説はともかくとして、実際の宣以にはそんな余裕はあったのかどうか。

安永2年(1773年)、激務がたたったのか父の宣雄が急死してしまいます。

赴任して一年も経たないうちの急死――そんな父の葬儀を終えて、宣以は父のもとで働いてきた奉行所の与力・同心にこう挨拶をします。

なんや、随分と大口を叩くモンやな……と、当時から思われたため、記録された言葉でしょう。

結局八ヶ月、一年にも満たぬ京都での生活を終え、宣以は江戸へ戻ってゆくのでした。

父の死により、宣以は「平蔵」と名乗ります。

長谷川平蔵宣以がここに登場しました。この先、彼のことは「平蔵」と記しましょう。

「鬼平」どころか「旗本退屈男」としての日々

年代的には『鬼平犯科帳』の前に時代劇のヒーローだった人物に早乙女主水之介がおります。

1929年から11作発表された佐々木味津三『旗本退屈男』シリーズの主人公です。

『旗本退屈男』(→amazon)

千石を超える大身の直参旗本ながら、無役なので暇を持て余し、事件に巻き込まれてゆく。『鬼平犯科帳』シリーズの前はテレビドラマや映画原作の定番でもありました。

さて、なぜこの話をしたかと言いますと、大言壮語して江戸に戻った平蔵は、旗本でありながら退屈を持て余す境遇に陥ってしまったのです。

早乙女主水之介よりも禄高が低い「旗本退屈男」状態。

旗本には「役有り」と「役無し」があり、三千石以上は「寄合」、それ以下は「小普請組」とされます。

江戸に戻った平蔵は「役無し」とされ、四百石ですので「小普請組」に入ります。

江戸城に登ることもない。仕事もない。そんな退屈な立場に陥ってしまったのです。

エネルギッシュであり、父の英名も背負い、かつ京都で大言壮語してきた平蔵には辛い日々だったことでしょう。

ときに平蔵30歳、而立です。脂の乗り切った彼にとっては虚しい日々でした。

その鬱屈を晴らすためか、平蔵は遊里に出入りしては、パーッと遊んでしまったようです。

粋なファッションに身を包み、本所時代を彷彿とさせるやんちゃぶり。

『べらぼう』の序盤に登場する平蔵は、この頃にあたります。ゆえに、やさぐれた姿で吉原をうろついていたわけです。

明和4年(1774年)、やっと旗本のごく一般的なルートである御書院番・小姓組へ配属され、退屈な日々は終わりを告げました。

彼は江戸城内から【田沼時代】を目撃することになるのでした。

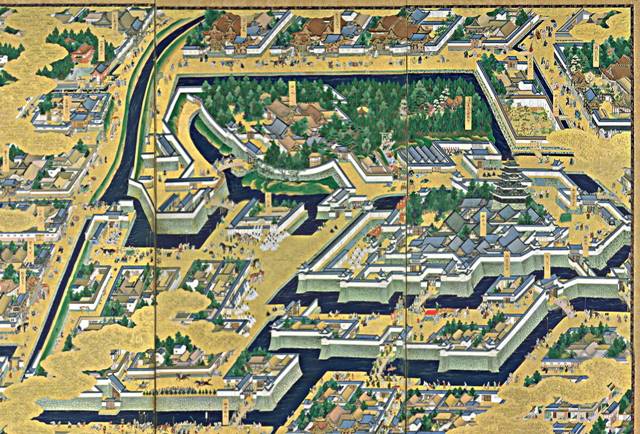

江戸城/wikipediaより引用

『べらぼう』では田沼意次に頼まれ検校による高利貸しの実態を突き止めたり、あるいは鱗形屋の偽板を摘発するなど、要所要所で吉原で遊んでいたときとは違う凛々しい姿を見せています。

ただ、史実における【田沼時代】の平蔵は、さほど目立つことはありませんでした。

『鬼平犯科帳』シリーズ本編時系列以前の姿が描かれる『べらぼう』は貴重です。

不惑過ぎ 四十二で「火付盗賊改方」となる

三十代の平蔵は、着実な出世を重ねていました。

天明4年(1784年)に徒歩組の指揮官を取る西丸徒頭になると、天明6年(1786年)には番方(武官)の要職・先手弓頭に就任。

そして天明7年(1787年)、42歳の平蔵はついにあの役目に就きます。

火付盗賊改方、当分加役とされるのです。

翌8年(1788年)には加役を免じられるものの、同年には再度加役とされたのでした。

【火付盗賊改方】とは凶悪犯罪を取り締まる【加役】であり、本職と兼任する職種となります。御先手弓頭の【加役】として、長谷川平蔵はこの役に任じられたことになります。

後世からすれば、いよいよ伝説が始まると胸躍る瞬間です。

不惑を過ぎて貫禄十分、鬼平が颯爽と登場する姿が思い浮かぶ方もおられるかと思います。

しかし、当時の旗本たちは不満がありました。

「なんであいつごときが、あんな重役を任されるんだ……」

父はまだしも、息子はボンクラじゃねえか。そうぼやくものもいたわけです。

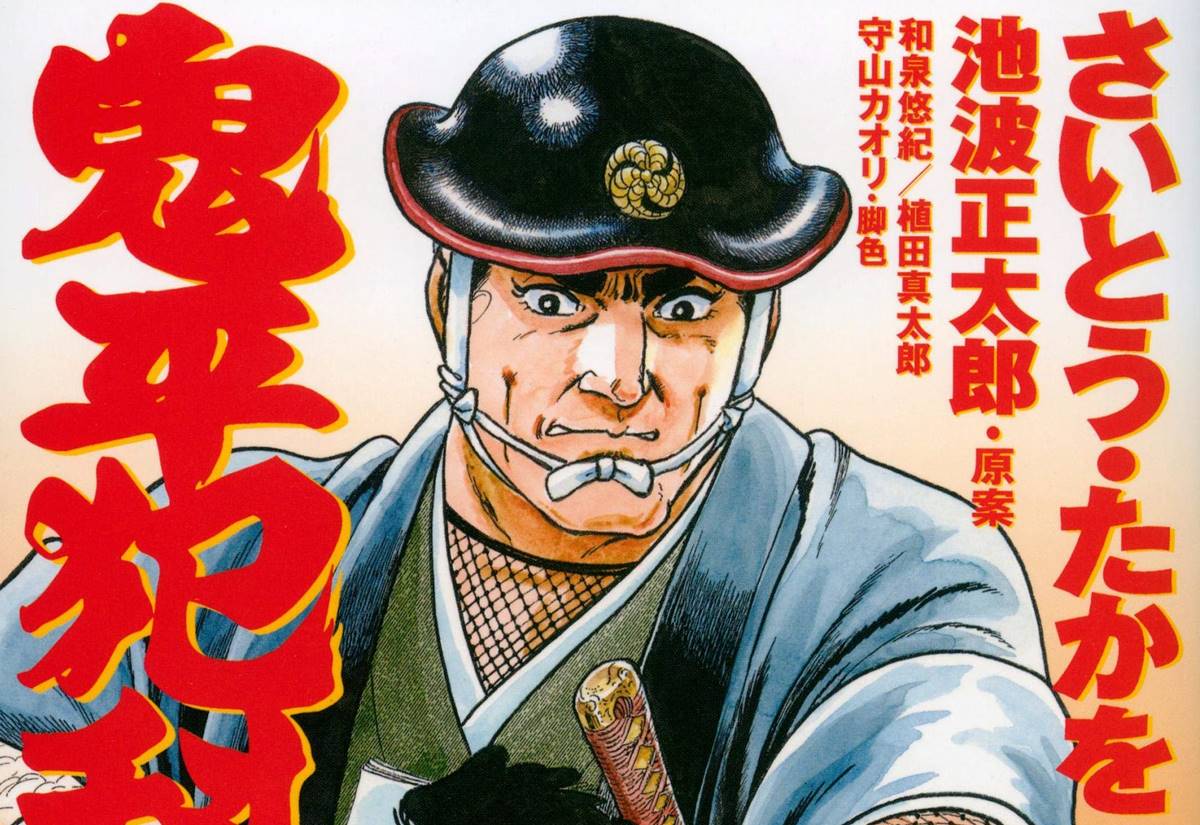

ここから先の平蔵の活躍は、『鬼平犯科帳』でもお楽しみいただけます。

確かに小説もドラマも漫画も面白いけれども、いくらなんでも話を盛っているだろう。

当時の江戸はあんな悪党どもがウヨウヨしていたものか? そう首を傾げる方もいるようですが、なかなか治安が悪かったことは確かです。

強盗団が押し入り、殺しも辞さずに荒らして回る不良青年団。

女であれば、年齢を問わずに嬲ってから殺す強盗兼性犯罪者・葵小僧。

屋根の上を素早く飛び回る、悪の火消し人足。

表の顔は目明かしの頭(与力や同心に雇われた者)でありながら、裏の顔では吉原に女を隠し置くふてぇ輩……。

こうしたフィクションに出てきてもおかしくない、「小僧」だのなんだの、異名がついた犯罪者が実在したのでした。

※続きは【次のページへ】をclick!