こちらは3ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【長谷川宣以(長谷川平蔵)】

をクリックお願いします。

「今大岡」、ありがてぇ本所の平蔵さま

こうした凶悪犯を捕らえる平蔵は、江戸っ子たちの心を掴んでゆきます。

さらには平蔵はその人柄が実に江戸っ子好みにあいます。

平蔵は気前がよく、部下に酒食をふるまいました。

町人が捜査に協力すれば、蕎麦をご馳走してくれました。

深川江戸資料館に展示されている江戸時代後期の「風鈴蕎麦」の屋台/wikipediaより引用

平蔵は出歩く際には小銭を持ち歩き、物乞いに配る姿も目撃されています。

「今大岡(※現代版大岡越前・名奉行)とはあの人のことサ」

「本所の平蔵さま、ありがてえや」

江戸っ子たちはうっとりと、彼を讃えるようになりました。

京都での大言壮語から十年以上を経て、確かに「長谷川平蔵」の名は英雄のものとして知れ渡るようになったのです。

一方、そんな平蔵をやっかむ声もあります。

彼の気前の良さや優しさなんてパフォーマンスだ、ろくに字も読めない奴のくせに! そう囁く声もありました。

平蔵は有能で公明正大。

実にいい男ではあるのですが、パフォーマーとしてあまりに立ち回りがうますぎるという点が、胡散臭さとして認識されたようです。

彼を抜擢した松平定信も、胡散臭さがあると感じていたようです。

人足寄場:無宿者を減らし更生させる事業

平蔵の偉大なところは『鬼平犯科帳』の世界の外にもあります。

なぜ、人は悪事を働くのか?

根っからの悪党などそうそうおらず、食うに困ってのことではないか?――そんな先進的な考えがあったことこそ、その真価かと思われます。

寛政元年(1789年)、平蔵は松平定信に【人足寄場】設置を建言しました。

実に画期的な提案です。

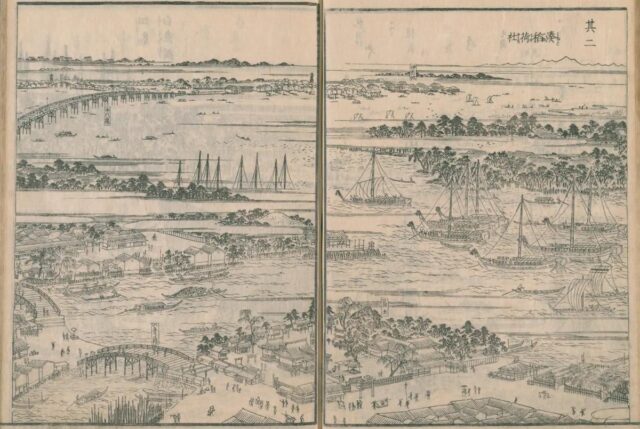

江戸石川島に、無宿人(住所不定で犯罪者となる者も多い)、刑期を終えた者を収容し、寄場建設に動員したのです。

以下の地図のように、現在の東京都中央区佃にあたります。

作業をさせなら建築業に必要な技術を教え込み、ここから出ても手に職をつけ、食べていけるように取り計らいました。

医療施設もあり、病気や怪我に倒れたものは手当を受けられる。

幕府はこうした犯罪者更生と労働を兼ねた制度を模索しておりましたが、長谷川平蔵のものこそ、さらに一歩進んだものといえます。

これは世界史的に見ても画期的な事業といえました。

例えば近代イギリスの【救貧院】は、名前こそ「貧しき者を救う」とされているとはいえ、実態は懲罰的な要素が強く、劣悪なものでした。

明治時代初期の網走監獄も、囚人を労働力とする点では共通しているものの、江戸時代以下の境遇では?とすら思わされます。

思えば【田沼時代】が終わったあと、江戸っ子たちはこれで世の中がよくなるとはしゃいだものでした。

しかし実際はそんなことはなく【天明の大飢饉】が起こり、松平定信がいかに改革をしようとどうにもなりません。

平蔵も、そんな世の中には苦しめられています。

定信の志も理解しています。

苦しい中でも少しでもよくしたい。そう思えばこそ、知恵を絞って【人足寄場】をどうにかしようとしてました。

厳しい財政の中、【人足寄場】も予算が減らされてしまいます。それでも平蔵は知恵を絞り、なんとか続けたのでした。

『江戸名所図会』の佃/国立国会図書館蔵

生真面目な定信からすれば、平蔵はどこか大ボラを吹くような、「山師」じみたところがあるように思えました。

しかし、そういう者でなければ「人足寄場」などできないと、のちに彼は振り返っています。

やがて、【人足寄場】の成果は見えてきます。

江戸からは無宿人の数が減りました

長谷川平蔵には、松平定信統治下での治安回復という大きな成果があったのです。

江戸のために生き抜いた平蔵

軌道にのったとみなされたのか、寛政4年(1792年)、平蔵は【人足寄場】を解任されました。

この前寛政3年(1791年)には【江戸町奉行】が空席となっています。

江戸っ子の中には「次の町奉行は平蔵様にちげぇねぇ!」と胸を躍らせる者もいたとされますが、そううまくはいきません。

寛政5年(1793年)、平蔵が信頼していた松平定信が失脚してしまいます。

松平定信/wikipediaより引用

その2年後、寛政7年(1795年)、長谷川平蔵宣以は病に倒れました。

11代将軍・徳川家斉から「瓊玉膏」(けいぎょくこう)を賜るも、彼は【火付盗賊改方】を辞任しました。

それからわずか三日後、平蔵は亡くなりました。

江戸のために駆け抜けた、五十年の生涯でした。

★

令和の現在、東京の隅田川沿いの佃には高層ビルが建ち並んでいます。そのビルのあたりに、かつて平蔵が指揮をとった【人足寄場】がありました。

東京を代表するウォーターフロントのある場所が、江戸時代は犯罪者更生を担う場所であったのです。

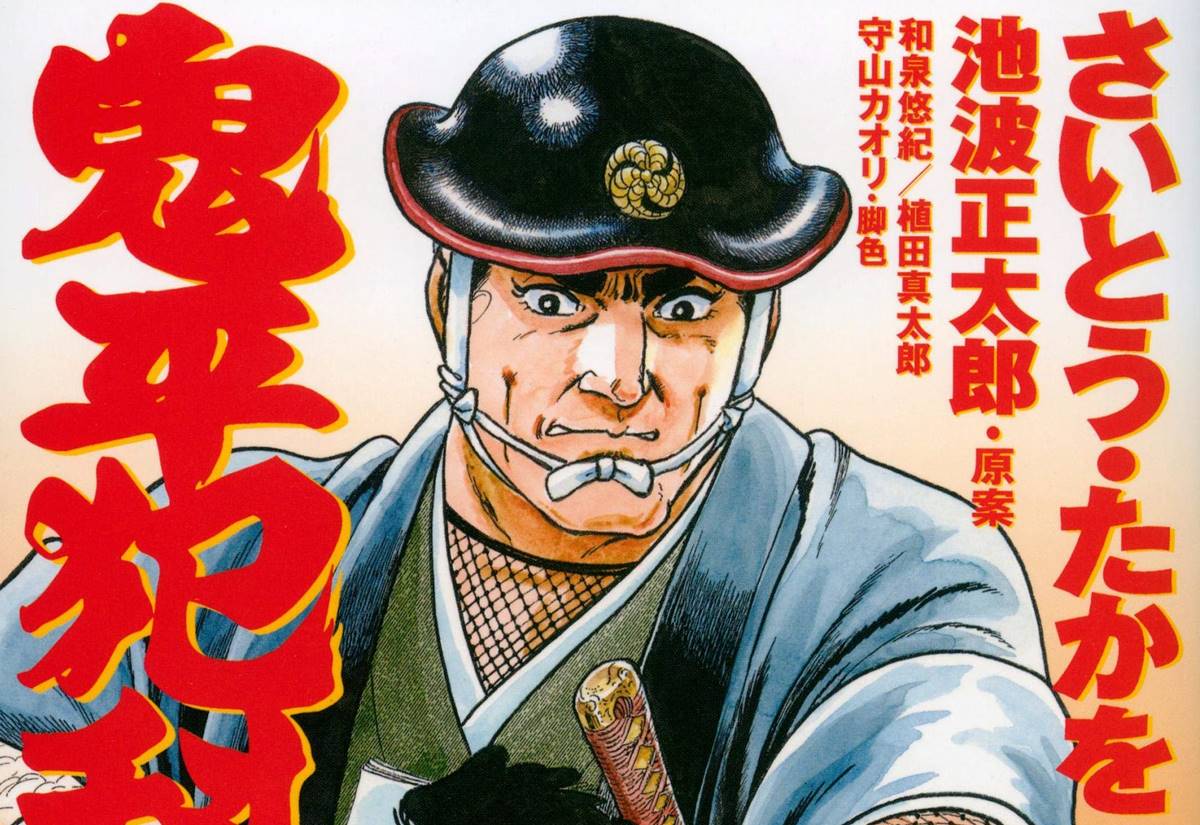

池波正太郎によって再発見され、テレビドラマから映画まで、縦横無尽に活躍する長谷川平蔵。

犯罪者を追い詰める姿だけではない、彼の姿が『べらぼう』では描かれるようです。

遊び人としての若き日の姿。

人情味にあふれ、先見の明がある「山師」として松平定信に信頼される姿。

その勇姿、まだまだこの先も劇中で楽しんで参りましょう。

あわせて読みたい関連記事

-

松平定信は融通の利かない堅物だった?白河藩では手腕抜群でも寛政の改革で大失敗

続きを見る

-

『べらぼう』寛政の改革~蔦重や江戸っ子たちを苦しませた松平定信の政策とは?

続きを見る

-

史実の田沼意次はワイロ狂いの強欲男か 有能な改革者か? 真の評価を徹底考察

続きを見る

-

『べらぼう』眞島秀和が演じる将軍・徳川家治~史実ではどんな人物だったのか?

続きを見る

文:小檜山青

※著者の関連noteはこちらから!(→link)

【参考文献】

重松一義『鬼平 長谷川平蔵の生涯』(→amazon)

楠木誠一郎『水戸黄門は旅嫌いだった⁉︎:種明かし日本史20人の素顔』(→amazon)

東京人編集室 『江戸・東京を造った人々 1』(→amazon)

他