大河ドラマ『べらぼう』で田沼意次の側近と言えば?

多くの方が嫡男の田沼意知(宮沢氷魚さん)や、謀議にいつも加わっている三浦庄司(原田泰造さん)を思い浮かべるかもしれません。

しかし、意次が実際に政治を動かしていく上で欠かせなかった勘定奉行もドラマに登場しています。

松本秀持(ひでもち)です。

劇中では吉沢悠さん演じ、第26回放送では米の値段が倍になったことを報告し、いよいよ注目度が上がり、今後、重要な役を担うかもしれません。

それは蝦夷地政策です。

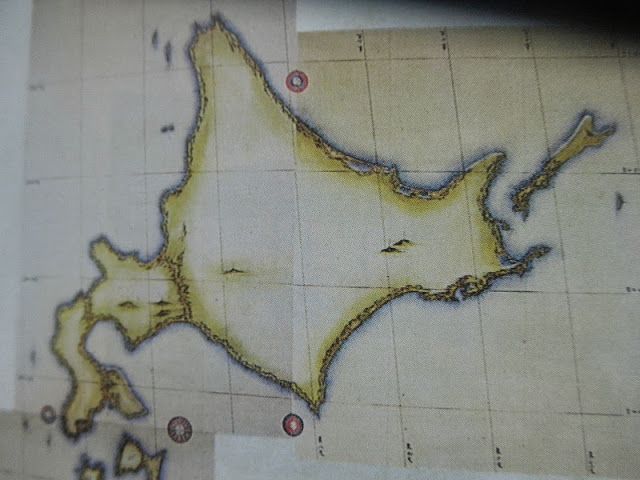

伊能忠敬『大日本沿海輿地全図』の蝦夷地/wikipediaより引用

幕府の金蔵を潤わせ、対ロシアの海防策も含めたこの政策は、田沼意次にとっても今後の江戸幕府にとっても非常に重要な取組。

松本秀持は一体どう絡んでいくのか?

秀持の生涯と共に、史実面から振り返ってみましょう。

田沼意次の人脈形成

松本秀持は享保15年(1730年)に生まれました。

お目見え以下から明和3年(1766年)に勘定組頭となり、後に勘定吟味役を歴任。

そうした低い身分から、田沼意次によって取り立てられています。

田沼意次/wikipediaより引用

身分を気にせず登用する――そんな実力主義と言いたいところですが、それだけでもない事情もあります。

重商主義を掲げる田沼時代においては、幕府の要職でも財政を担う勘定奉行が重要となります。

ゆえに意次としては己の手足となる人物が都合がよい。

宝暦(1751年-1764年)から安永(1772年-1781年)にかけては、田沼意次と同じ紀州藩出身の石谷清昌と安藤惟要がこの役を務めました。

紀州人脈を側近とする体制は、八代将軍・徳川吉宗という先例もあります。

そして、彼らの跡を継いだといえるのが、松本秀持と赤井忠晶でした。

秀持は安永8年(1779年)、勘定奉行に就任して500石の知行を受け、赤井忠晶は天明2年(1782年)に勘定奉行となっています。

松本秀持が抜擢されるにあっては、むろん才知もあったのでしょうが、人脈も大きな要因となりました。

意次の妾にとって仮親にあたる千賀氏から養子を迎えているのです。

紀州藩出身で、幕閣の中に確たる人脈のない意次は様々な手段を通してネットワーク形成をはかっており、その網にひっかかった一人が松本秀持といえます。

一方、赤井忠晶はこうした人脈のない人材でした。

二人の抜擢は、田沼意次の権力掌握が一段階あがった証左ともいえます。

それまでの紀州人脈でなく、自ら築き上げた人脈で周囲を固める――自らの意思による政策実現のための布石ですね。

そう考えると、松本秀持がいかに重要か、見えてくるでしょうか。

むろん秀持には実務の才もありました。

下総国の印旛沼および手賀沼干拓等の土木事業を手掛け、田沼時代の特色とされる経済政策にも大きく関与しています。

さらに、日本史を考える上で最重要ともいえるのが、秀持も関わる【蝦夷地政策】です。

世界史のなかの田沼時代

田沼意次の大胆な政策として蝦夷地政策があります。

天明年間(1781−1789)は世界史的に見て【フランス革命】が起きる時代。

バスティーユ襲撃/wikipediaより引用

この時代は地球規模での寒冷化が起きており、フランスでは革命、日本では飢饉が引き起こされました。

西洋列強の航海技術も発達しており、大型帆船は新天地を求めて行き交う状況。

日本に近く、寒冷化の悪影響を受けやすいロシアが、南下を模索し始め、ロシア船が蝦夷地に姿を見せるようになりました。

日本史における西洋列強の脅威は、ペリーの黒船来航のはるか前から始まっていたのです。

その脅威に警鐘を鳴らしたのは、仙台藩の工藤兵助でした。

明治時代以降の偏見のせいか、東北諸藩は列強の脅威に鈍感であったと誤解されがちです。

しかし、ロシアに対して警戒を強めていたのは、むしろ北の諸藩。

工藤平助の娘である只野真葛は、父について「田沼家用人とのやりとりがきっかけとなって『赤蝦夷風説考』を記した」と書き残しています。

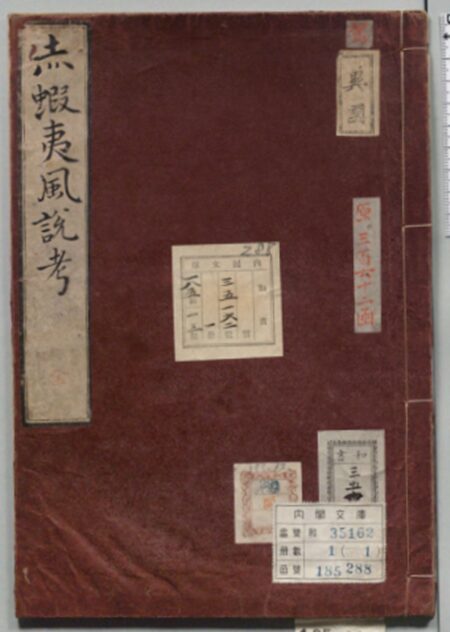

工藤平助が著した『赤蝦夷風説考』/wikipediaより引用

あるとき田沼家の用人が主人の志を語った。

何か偉業を成し遂げた老中として歴史に名を残したい。

そう言うと、工藤兵助が蝦夷地から貢物を得ることにしたらどうかと、提案したというのです。

あくまで只野真葛の回想録ではありますが、田沼意次と蝦夷地の結びつきを語るエピソードといえます。

蝦夷地を探検し、調査せよ

この時期の田沼意次は、不幸なことに後継者の田沼意知が殺害されています。

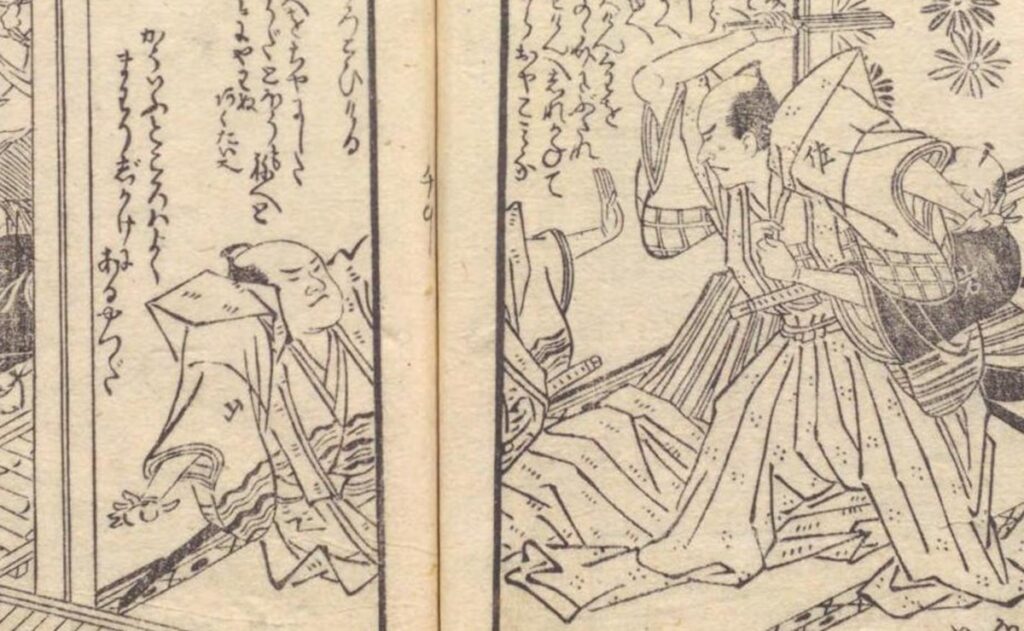

田沼意知(左)に斬りかかる佐野政言/国立国会図書館蔵

飢饉も切迫し、幕府財政の立て直しが急務。

そこへ『赤蝦夷風説考』により、ロシアという国のかたちが見えてきました。

彼らは蝦夷地近辺に来航し、交易を求め、日本人漂流者を保護して通訳としている。

もはや【抜荷】(密貿易)は横行しているとも伝わってくる。

この要求は止めようがないのだから、認めてもよいだろう。

食糧を求めているからには、【俵物】(俵に詰める食品)交易をしてはどうだろうか。

蝦夷地には金銀銅の採れる鉱山もある。

これを開発したら、幕府の大きな収入源となるはずだ。

そう考えた田沼意次は、己の右腕たる松本秀持を蝦夷地調査に派遣することとしました。

松前藩に任せていた貿易で【抜荷】が多発しているとなると、緊密な調査も必要となります。

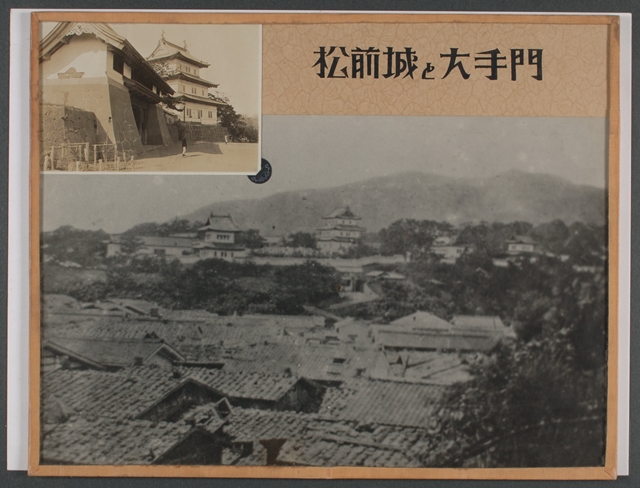

松前城と大手門/函館市中央図書館蔵

松前藩は幕府から信頼されておらず、正直に密貿易を白状するとは考えにくい。そこで経済に詳しい秀持の精密な頭脳でチェックすることは、必要不可欠とも言えました。

かくして、天明4年(1784年)、秀持は蝦夷地調査へ赴きます。

ここで秀持は、普請役の佐藤玄九郎から、壮大なプランを提示されます。

蝦夷地の新田開発です。

それは一体どういうことか?

※続きは【次のページへ】をclick!