こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【松本秀持の生涯】

をクリックお願いします。

松前藩政では頓挫していたアイヌの農業

松前藩は、アイヌの農業を禁止していたともされます。あるいは、狩猟での交易を促進しすぎた結果としてできなくなったとも、政策が粗末で失敗したともされます。

ともあれ、松前藩政ではアイヌは農業を行えなかったことは確かです。

しかし、アイヌ側としては農業をしたいという要望がありました。アイヌの住んでいた土地からは、畑の跡が発見されます。

江戸時代となりますと、アイヌは松前藩の人々からジャガイモやカボチャを得て食料としており、農業の重要性を理解していました。

アイヌ料理にはジャガイモを用いたものが伝えられています。アイヌ語でカボチャは「カンポチャ」であり、和人からの伝わった呼び方であることがわかります。

アイヌを動員し、本州からも人々を移住させる。蝦夷地のみならず、樺太、国後、択捉も広大だ。ここを新田開発したら莫大な石高が得られる――。

そんな気宇壮大な計画は、あまりに大規模であるため、秀持としてはさらなる調査が必要だと考えました。

かくして、最上徳内も加えて二度目の調査隊が派遣されるのです。

シーボルトの著書『日本』に掲載された最上徳内の肖像画/Wikipediaより引用

新田開発計画は、結局、実行に移されていません。

あまりにスケールが大きく、非現実的に思われたからでしょうか?

いいえ、その後は歴史が証明しています。

明治時代に北海道と名を改められると、本州から多くの屯田兵が送り込まれ、苦労を重ねて稲作を実現、現在の日本では北海道こそ食の一大生産地です。

田沼意次と松本秀持たちの蝦夷地構想そのものは、正しかったといえるのでしょう。

明治政府はアイヌの狩猟を禁じました。

狩猟から農耕へ急に食生活を変えると、消化不良となり栄養失調に陥ります。

世界各地の先住民がこの食生活の変化により大打撃を受けていて、アイヌも例外ではありませんでした。

せめて田沼時代から、ソフトランディングで生活を変えていけたら、よりよい歴史が築けていたのではないかと惜しまれてなりません。

-

江戸・明治時代の日露関係はアイヌを見落としがち~ゴールデンカムイで振り返る

続きを見る

-

豪華どころか過酷だった北海道「食の歴史」米や豆が育たぬ地域で何を食う?

続きを見る

没落する田沼一派 松本もまた……

結局、天明6年(1786年)に田沼意次は失脚しました。

田沼派の官僚たちは没落の憂き目にあい、松本秀持も小普請にまで落とされ、さらには逼塞(ひっそく・謹慎)の処分まで受けてしまいます。

一度ゆるされるも、その後は越後買米事件の責任者とされ、またも失脚。

天明8年(1788年)には赦免されたところで、彼はもはや過去の人でした。

寛政9年(1797年)没。享年68。

田沼の失脚からしばらくの間、ロシアというヒグマはしばし息を潜めることとなります。

フランス革命のあと、ナポレオン戦争に巻き込まれ、極東に力を割く余裕を失っていたのです。

松本秀持の死から五十年以上経過した嘉永6年(1853年)、浦賀にアメリカ艦隊が出現します。

この【黒船来航】に、江戸幕府はてんやわんやになったとされますが、実のところオランダから、来航を予測するレポートである風説書特別版を受け取っておりました。

問題の本質は、実はこの事件を予測できていなかったことではありません。

【田沼時代】から粘り強く何度も開国を持ちかけていたオランダの訴えを軽んじていたこと。現実逃避にどっぷりと浸かり、幕閣でも阿部正弘をのぞけば真剣に向き合わなかったことでした。

ペリー来航/wikipediaより引用

【アヘン戦争】を清にしかけたイギリス。

そしてその前から樺太と蝦夷地に姿を見せていたロシア。

正面からやってきたのがこの二国でなかったことは想定外かもしれません。

アメリカ代表のハリスは「そうした国でないだけマシ」とアピールしたほどです。

言われるまでもなく、幕末の実務官僚はイギリスとロシアの危険性は認識していました。

この二大帝国は、のちに【グレート・ゲーム】と称される世界を巻き込んだ争いを繰り広げています。

どちらかに加担することだけは避けねばならない。

前門の虎、後門の狼に囲まれた幕府の出した結論は、フランスと協調路線を歩むことでした。

しかし「異人」とみなせば時に斬殺し、時に砲撃をする、尊王攘夷に染まった「志士」はお構いなし。

国籍なんぞ無視してテロリズムに走ります。

【生麦事件】により薩摩藩士から自国民を殺され、さらに長州藩士から自国船を砲撃されたイギリスは、ここで発想を転換。

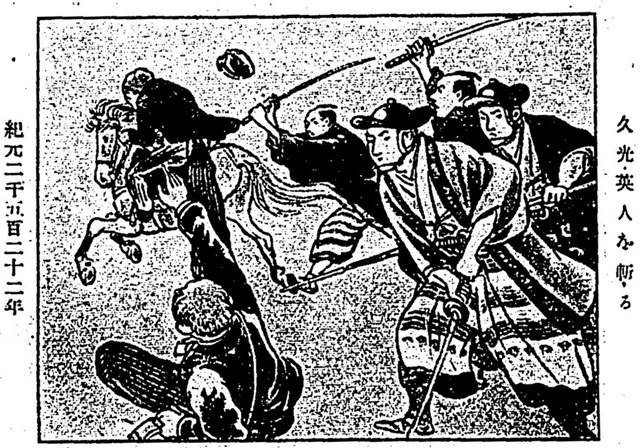

生麦事件のイメージ/国立国会図書館蔵

連中に我らの力を見せつけ、【南北戦争】で余った武器を売りつけたらどうだろう?

暴力衝動を我々外国人ではなく、別の相手に向けさせてはどうだろう?

親仏政権である幕府に対し、軍事クーデターを起こさせれば、傀儡政権が生み出せるのではなかろうか?

そう考えたイギリスは、若い「志士」たちをたやすく扇動してゆきます。

支配国の青年を自国に留学させ、意のままに動くエリートとすることは植民地支配のセオリー。

幕末明治の英断のように持ち出される留学生たちは、実はこうしたセオリーの成果といえるのです。

もしも幕府が蝦夷地開発を続行していたら?

結果、イギリスの狙いは当たりました。

明治という国家は、思う様に動いてくれます。

イギリス公使パークスが怒鳴り散らせば、伊藤博文はじめ明治政府上層部は子どものように縮こまってしまう。

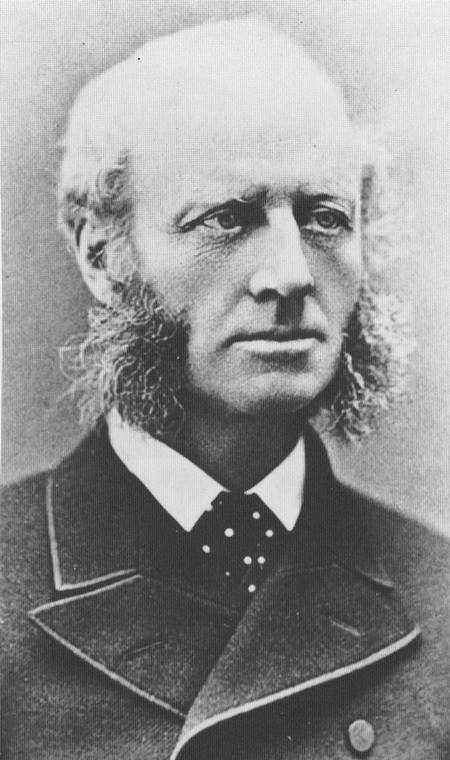

ハリー・パークス/Wikipediaより引用

【日清戦争】では、未知数といえる清に殴り込みをかけ、その弱体ぶりを証明してくれた。

【日露戦争】では、痛めつけられているとはいえ、まだまだ手強いロシアというヒグマに傷を負わせてくれた。

日本は【グレート・ゲーム】の盤上に乗せられた駒として、近代史を歩んでいくことになるのです。

その最中、イギリスの介入により、明治政府は樺太をロシア領とすることを認めました。

日露戦争のあと、南樺太のみ日本領となるものの、【アジア太平洋戦争】の敗北により、ロシア・サハリン州となりました。

歴史に翻弄された樺太アイヌは、大打撃を受けることになります。

-

江戸・明治時代の日露関係はアイヌを見落としがち~ゴールデンカムイで振り返る

続きを見る

歴史に「もしも」を持ち出すことは禁じ手ですが、理解力を高める要素にもなります。

江戸時代の後半へ向かう「もしも」は、田沼意次に関するものこそが、最大のものとなることでしょう。

もしも、徳川家基が夭折せず、田沼父子を重用したら?

もしも、田沼意知の殺害事件がなかったら?

もしも、松本秀持の蝦夷地調査が続行されていたら?

日本地図までも、変わっていたかもしれません。

松本秀持が大きな役割を与えられることは、大河ドラマの歴史において、画期的な一歩となるかもしれません。

大河ドラマの歴史において、北海道ご当地の作品は制作されておりません。

アイヌが扱われることすらありませんでした。

ドラマにおいて蝦夷地やアイヌに言及され、秀持の探検が描かれるとなれば、空白地帯がひとつ埋められることとなります。

大河ドラマは、日本の歴史を扱うドラマです。

蝦夷地の歴史が出てこない今までがむしろ妙なことでした。

松本秀持は、そんな歴史を変える人物としての役割を担うのかもしれません。今後の放送が注目されるところです。

あわせて読みたい関連記事

-

史実の田沼意次はワイロ狂いの強欲男か 有能な改革者か? 真の評価を徹底考察

続きを見る

-

土山宗次郎の生涯|貧乏旗本が誰袖花魁を身請けして迎えた惨い斬首

続きを見る

-

工藤平助の生涯|田沼意次に蝦夷地を認識させた仙台藩医だった

続きを見る

-

なぜ田沼意知(宮沢氷魚)は佐野政言に斬られたのか?史実から考察

続きを見る

-

なぜ松前藩は石高ゼロでも運営できたのか?戦国期から幕末までのドタバタな歴史

続きを見る

【参考文献】

藤田覚『ミネルヴァ日本評伝選 田沼意次』(→amazon)

NHKスペシャル取材班『新・幕末史』(→amazon)

他