こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【松平康福】

をクリックお願いします。

娘婿・田沼意知の横死

幕閣を掌握した田沼意次は、天明年間に思う存分、新たなる政策を実現できることとなりました。

隣には松平康福がいる。

康福の娘婿である田沼意知も異例の出世を遂げ、若年寄にまで出世。

愛娘にとって最高の婿である……と康福も誇っていたことでしょう。

しかし、ようやく迎えた天明年間で不幸が重なります。

天災や飢饉に見舞われ、世相は暗い不満に覆われてゆくのです。

田沼政治が至らぬからこそ、この苦しい生活なのではないか!

彼らは反省もせず、幕閣だけで甘い汁を吸っているのではないか!

そんな不満が鬱積し、天明4年(1784年)、ついに決定的な事件が起きてしまいます。

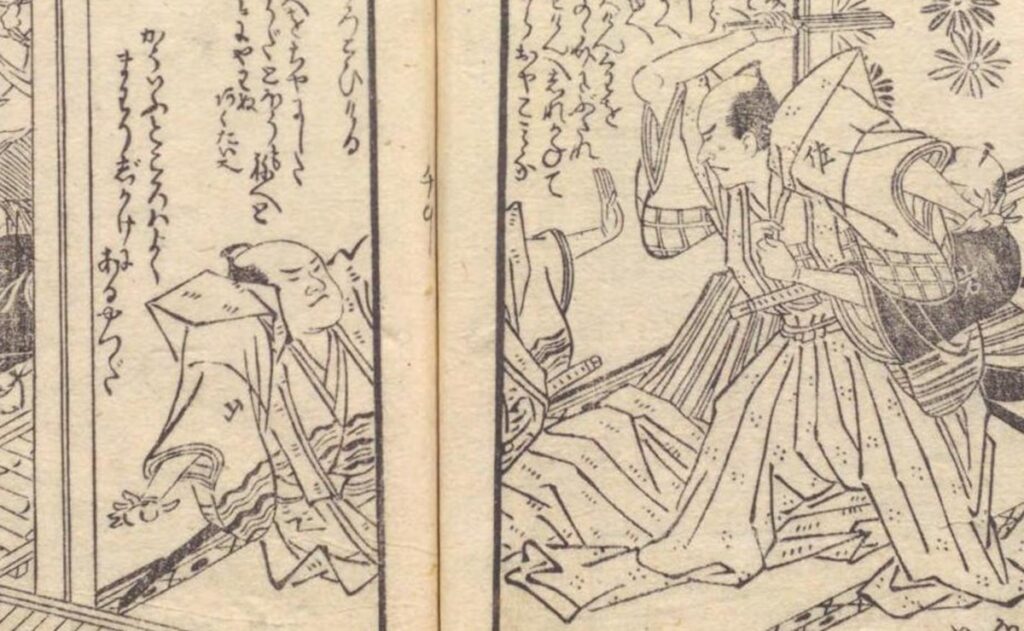

田沼意知が、江戸城内で斬られてしまったのです。

田沼意知(左)に斬りかかる佐野政言/国立国会図書館蔵

犯人の佐野政言は即座に取り押さえられるも、あまりに不可解な事件でした。

意知の妻(康福の娘)は、事件当時、観劇に出かけていたとされます。そんな平穏な日常が突如壊され、一体どれほどの衝撃を受けたでしょう。

康福の娘は幸福どころか、夫が横死というこの上ない不幸に見舞われてしまったのです。

事件のあと、田沼政治に不満を抱いていた者たちは、佐野政言を「世直し大明神」と持ち上げ始めます。

佐野の墓のある寺は人で溢れ、花と線香の煙で覆われました。

佐野が意知を斬りつける錦絵まで飛ぶように売れる始末。

彼の周囲はどれほど苦い思いを噛み締めたことでしょうか。

田沼意次と袂を分つ

後継者である意知の死は、田沼時代の終焉も意味しました。

嫡男の死後、田沼意次は懸命に職を務めるも、呆気なく終わりは見えてきます。

天明6年(1786年)、十代将軍・徳川家治が死の床に就きました。

死の直前、田沼意次は自らの勧めた医師に診療させるも、病状は一向によくなりません。

それどころか、徳川家基の母であるお知保の方が、意次に怒りをたぎらせる始末。

彼女は、意次の手により家基が暗殺された――という風説を頭から信じ込んでいました。

死を前にした徳川家治は、病気を名目に老中を辞すよう意次に勧めました。

意次は、弁明もかなわぬまま、老中を辞することに……。

家治が亡くなり、意次が辞職した翌天明7年(1788年)、松平康福から衝撃的な報告が届けられました。

「義絶」――贈答はじめ一切のやり取りをしないという宣告です。

松平康福だけではありません。水野忠友や千賀道隆といった田沼と姻戚関係にあった者たちが、次から次へと義絶を申し出てきたのです。

どれほど辛い仕打ちだったことでしょう。

義絶した者同士だろうと全く顔を合わせないわけにはいきません。

意次が江戸城にのぼると、共に拝謁する面々に、松平康福らが並ぶこともありました。その胸中を想像するだけで胸が痛くなります。

むろん康福にしても、意次を全否定していたわけではないでしょう。

新たに老中に就任した松平定信の政策に、粘り強く反対していたのが、松平康福であったとされます。

結果、天明8年(1788年)に松平康福は免職され、従弟の康定に家督を譲りました。

そして田沼政治を否定する【寛政の改革】が本格化する寛政年間、その元年(1789年)に死去。

田沼意次から遅れること一年後の死でした。

あわせて読みたい関連記事

-

なぜ田沼意知(宮沢氷魚)は佐野政言に斬られたのか?史実から考察

続きを見る

-

佐野政言(矢本悠馬)は田沼意知を斬りつけ 事件後どうなった?

続きを見る

-

松平武元『べらぼう』で石坂浩二演じる幕府の重鎮は頭の堅い老害武士なのか?

続きを見る

-

史実の田沼意次はワイロ狂いの強欲男か 有能な改革者か? 真の評価を徹底考察

続きを見る

-

天明の大飢饉|奥羽が地獄絵図と化した殺人や人肉食の恐怖とは?

続きを見る

【参考文献】

藤田覚『田沼意次』(→amazon)

江上照彦『悪名の論理』(→amazon)

安藤優一郎『蔦屋重三郎と田沼時代の謎』(→amazon)

他