えなりかずきさんとひょうろくさんが個性豊かな兄弟を演じ、大河ドラマ『べらぼう』で今もっとも注目度の高い松前兄弟。

誰袖花魁にそそのかされ、二人は抜荷(密貿易)に手を染めるわけですが……。

そこで疑問が湧いてくるのが密貿易相手のロシアです。

松前藩が密貿易に手を染める理由はわかります。利益を独占できるから。

一方で不思議なのは「なぜロシアは堂々と江戸幕府と交易しないのか?」という点でしょう。

蝦夷地にも出島を作って交易すればよいのに……というのは、後世の人間だからこそ簡単に言えること。

田沼時代から幕末にかけての史実では、何度もロシアが開国を要求しており、それを幕府側でどうにか先延ばしにして拒絶を続けていたのです。

幕末の開国といえば誰しもペリーの黒船来航を思い浮かべるでしょう。

泰平の 眠りを覚ます 上喜撰(じょうきせん) たつた四杯で 夜も寝られず

ペリー来航については上記のような狂歌もありますが、この文言なのか、いつ詠まれたのか、諸説あり確定が難しいものがあり、注意が必要です。

そもそも、幕府はペリー来航までずっと寝ていたわけでもありません。実際はそのずっと以前からロシアから何度もプレッシャーをかけられていたのです。

要は田沼時代から諸外国への対応は求められていたのに、幕府はそうしなかった。

一体なぜなのか?

田沼時代から幕末にかけて、幕府の「蝦夷地ロシア対策」を振り返ってみましょう。

日本の北にはどうやら大国があるようだ

大河ドラマ『べらぼう』では平賀源内が田沼意次に開国を提案する場面がありました。

様々な問題が解決する名案である――開国のことで二人はそう盛り上がりますが「戦争への備えがないままではできない」という結論に至っています。

一体どこの国に対して戦争の準備をしなければならないのか?

ヨーロッパかアメリカか、それともロシアか、中国か。

その答えの前に確認しておきたいのが、そもそも江戸幕府が【海禁政策】を導入した理由です。

背景には文禄・慶長の役(朝鮮出兵)がありました。

豊臣秀吉/wikipediaより引用

豊臣政権の無謀な外征によって崩壊した外交関係。

これを立て直したい徳川にとって、明と朝鮮はとにかく刺激したくはない相手です。復讐とばかりに攻め込まれでもしたら、また国内に戦乱が吹き荒れ、たまったものではない。

程なくして明は清へと王朝が替わり、台湾に逃れた抵抗勢力の鄭氏政権が日本に援軍を要請してきます。

このことを【日本乞師】(にほんきっし)と言い、要求された当時の江戸幕府と3代将軍・徳川家光は、断固として拒否しました。

徳川家光/wikipediaより引用

歴史を辿れば、たしかに日本が中国や朝鮮半島の騒乱に関与したことはあります。

しかし、やっと乱世が終わった江戸時代となれば、またそこへ戻るリスクがある以上、引き受けるはずもない。

結果、東アジアは、清、朝鮮、日本共に【海禁】を選択することになった――それが江戸時代の前期であり、その後、『べらぼう』の舞台でもある10代・徳川家治の頃はどうなっていたのか?

史実における田沼意次も平賀源内も、なんとなく察知はできていたはずです。

ロシア側からみた日本との初接触は、元文4年(1739年)のこととされます。ピョートル一世の命を受け、極東探検をしていたシパンベルクによるものです。

このときは陸奥国(現宮城県石巻市)にある網地島と、安房国(現千葉県)天津に上陸しました。

西日本は戦国時代末期にキリスト教宣教師が訪れていたものの、東日本は西洋からすれば未知の土地に他なりません。ロシアの探検隊による未知の発見は、西洋諸国に衝撃を与えたものでした。

それから三十年ほど経過した明和8年(1771年)、四国沖に見慣れぬ船が現れました。

ロシアとの戦いで捕虜となり、カムチャッカに流罪とされていたハンガリー軍人・ベニョヴスキーが、仲間と共に反乱を起こし軍艦を奪うと逃走。

四国沖に出現したのはその船だったのです。

ベニョヴスキー/wikipediaより引用

日本側が上陸を拒否すると、ベニョヴスキーは台湾からマカオを経由し、ヨーロッパへ。

このとき長崎のオランダ商館長に上陸を求める手紙を残しており、それを読んだ幕府は「自分たちの地理認識は果たして正しいのか?」と困惑したことでしょう。

しかもこの事件は漏洩してしまい、ベニョヴスキーが訛って伝わった「はんべんごろう」なる怪人の噂は密かに広まっていたのでした。

時折しも松前藩が抜荷(密貿易)をしているという報告もあがっていました。

松前の連中は、いったいアイヌ以外の何者と交易しているのか?

密貿易の相手は「ヲロシヤ」である――それが判明したのは安永9年(1780年)のことです。

『べらぼう』では、平賀源内が「蝦夷地で砂金が採掘できる」という情報と共に「お魯西亜(ロシア)との交易ができる」と田沼意次に提案していました。

すでに松前が密貿易をしているのですから、下地はできている。

後は取りかかればよいだけ……と思いきや、ドラマの中の意次は、将軍世子である徳川家基の急死事件捜査で手がいっぱいで、源内の蝦夷地開発については即座に返答できません。

蝦夷地やロシアとの関係は非常に重要である。

そうはわかりつつも、まだ雲を掴むような話で、具体的なアイデアは浮かばず、情報把握が断片的であると推察できます。

そうこうしているうちに平賀源内は死没。

蝦夷地とロシアの件は松前藩の「上知」へと移っていくのでした。

その大国は「ロシア」という

上記のように、史実でも日本がロシアを意識し始めたのは18世紀後半のことです。

これより遡ること一世紀ほど前、清とロシア間では国境紛争が勃発(【清露国境紛争】)。

寒冷地にあるロシアは不凍港を欲しており、他のヨーロッパ諸国への海洋進出も狙った拡張期に突入していました。

そんなロシアからすれば、日本は南にあるワンダーランドにほかなりません。

カムチャッカから逃亡して日本への上陸を試みたベニョヴスキーも“探検家”というロマン溢れる捉え方もできるわけです。

しかし日本からすると、何だかよくわからないロシア。

そんなとき具体的な情報を幕府へもたらしたのが、仙台藩の工藤平助でした。

天明元年(1781年)4月、平助は『赤蝦夷風説考』を下巻まで書きあげ、天明3年(1783年)には同上巻を含めて、ほぼ完成させます。

工藤平助が著した『赤蝦夷風説考』/wikipediaより引用

現代にまで残された写本の中には『加摸西葛杜加国風説考』という書名のものもあり、それが正式名称ではないか――という研究成果もあり、今後変更される可能性は高いと思われます。

「加摸西葛杜加国」とは「カムサッカ」となります。

いずれにせよ本の中身は衝撃的でした。

日本の北にそんな大国があったのか!と、ロシアの存在をまったく認識していなかったのです。

そこで現状を把握すべく、田沼意次は蝦夷地へ配下の松本秀持を派遣するのですが、一方で江戸での政治情勢は厳しいものがありました。

天明年間は天候不順と飢饉が相次ぎ、民衆の不満が田沼意次へ向かっていたのです。

そして最悪のタイミングで、最大の悲劇が、嫡男の田沼意知に降りかかります。

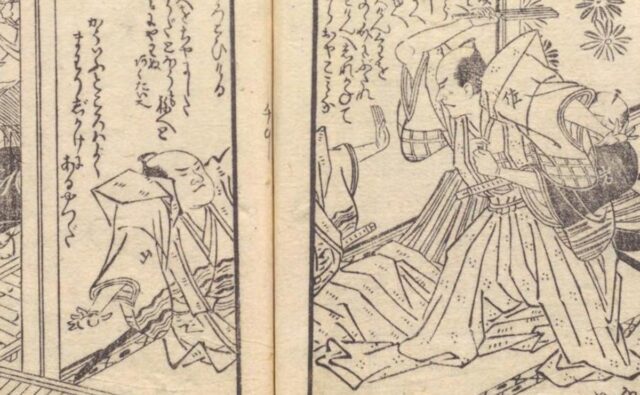

天明4年(1784年)4月2日、若くして出世を遂げていた田沼意知が江戸城内で突如、佐野政言に斬りかかられ、死亡してしまったのです。

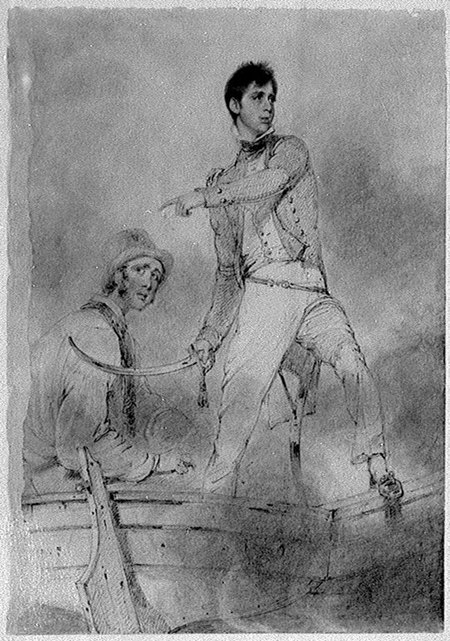

田沼意知(左)に斬りかかる佐野政言/国立国会図書館

米価が高騰し、田沼政治への不満を持っていた江戸の民たちは、佐野のことを「世直し大明神」と拍手喝采。

大喜びする彼らを尻目に、オランダ商館はじめ開国に大きな期待を寄せる人々は、大いに失望していました。

幕府が開国を実現できるとすれば田沼意次と田沼意知しかいない――そう期待していたのです。

しかし、現実は惨いものでした。

天明6年(1786年)8月に徳川家治が没すると、後ろ盾を失った田沼意次も失脚し、アンチ田沼筆頭と言える松平定信が政治の中心へ躍り出たのです。

田沼の意向で蝦夷地へ派遣されていた者たちは、江戸に戻った時どうなってしまうのか?

ロシアから目を逸らしたくとも、ラクスマンが来る

松平定信は、神君家康公の時代への回帰を目指していたともされます。

そのスタンスは何も彼だけの性質ではなく、他の幕僚たちにもそういった面はあります。

松平定信/wikipediaより引用

では、家康時代まで外交方針を戻すとなると、蝦夷地の扱いはどうなるのか?

結局は松前藩に交易を任せて、蝦夷(アイヌ)は化外の民、つまりは統治の外にあるものとして扱うことに他なりません。

工藤平助はじめ、蝦夷地とロシアに興味を寄せていた者たちは口を閉ざし、筆を置く他ありませんでした。

せっかく田沼が蝦夷へ派遣していた者たちの、貴重な報告書は受領すらされない有様です。

しかし、問題は別のところにあります。

松平定信や幕府側がそう決めたところで、ロシアからすればどうでもいい話で、南下したい思いはとにかく切実。

交易だけが目的のオランダと異なり、ロシアは日本の不凍港も利用したいのであって、そこで水や食料を補給できるとなれば、遠方進出への大きな足掛かりとなります。

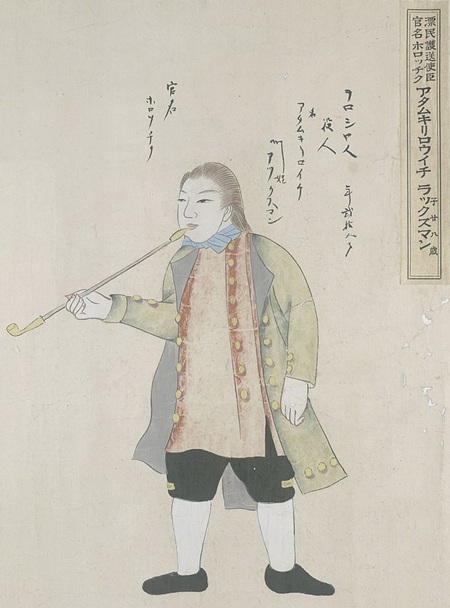

そこでエカチェリーナ2世は寛政4年(1792年)、ラクスマンを使節として日本へ派遣しました。

エカチェリーナ2世/wikipediaより引用

漂流民である大黒屋光太夫ら3名を同行させながら、幕府との交渉を求めるラクスマン。

松前藩主の松前道廣から報告を受け取った幕府は対処に追われます。このとき、定信はじめ幕閣が松前道廣をどこか疑いの目で見ていても不思議はありません。

寛政元年(1989年)、松前藩の暴政に耐えかねた蝦夷(アイヌ)による反乱である【クナシリ・メナシの戦い】が起きています。

松前藩はこれを鎮圧してはいるものの、その背景には拙い政治と、蝦夷の民に対する過酷な搾取があることは既に勘づかれていたのです。

もしもロシアが南下してきて、松前憎しのあまり、蝦夷の民が彼らを引き込んだらどうなることか?

北方情勢は緊迫感を増すばかりであり、幕府としても危機感を抱かずにはいられなくなります。

彼らはとにかく「ロシア人を絶対に江戸には入れてならぬ」とだけは決めていました。

神君家康公の都を夷狄に踏ませたくない――そんな単純な排外思想ではなく、切羽詰まった理由があります。

江戸の防衛体制があまりに脆弱だったのです。

大型船の建造が可能となった時代、海から艦砲射撃をされれば江戸の町は呆気なく火の海とされてしまう。

とにかく火災に弱い、脆い首都だと見抜かれ、関東沿岸に艦隊を派遣されたら終わりではないか。

そんな幕府の懸念は当たっていて、実際、幕末に【生麦事件】が起きると、激怒したヴィクトリア女王が「江戸攻撃案」を立てさせ、艦砲射撃で江戸を火の海にするという作戦が想定されました。

【太平洋戦争】のときには、日本本土上陸作戦の【ダウンフォール作戦】の一環として、関東から上陸し、東京へ進撃する【コロネット作戦】が計画されています。

海と川により水路から攻撃できる江戸・東京は、防衛上の問題がある。

そこでラクスマンの要求を受けた幕府は、どうにかして江戸へだけは来させまいとして、蝦夷地での面会としたのです。

アダム・ラクスマン/wikipediaより引用

蝦夷地での面会の結果、強引にラクスマンをロシアへ帰らせましたが、果たしてそんな場当たり的な対応で一件落着と言えるのか。

家康の時代からしばらくの間、蝦夷地の統治はゆるやかなものでした。

宣教師が来日して布教しても、日本国外という扱いでそこまで厳しく取り締まられることもありません。

切支丹が隠れ住む場所として、蝦夷地が選ばれることもしばしばあったものです。

しかし、3代家光の時代に【島原の乱】が起きると、もはや蝦夷地でもその寛容さは捨てられ、幕政が及ぶ場所と認識されていました。

そんな蝦夷地にラクスマンは往来できたのです。

つまり彼らに【海禁政策】は及ばないと示してしまった。

蝦夷地は幕府にとって、巨大なセキュリティホールと化してしまったのです。

これには幕府の政治的混乱も痛手となっております。

ロシア対策が深刻化しているにもかかわらず、松平定信は老中首座になってからわずか6年で辞任しています。11代将軍・家斉の父である一橋治済の不興をかったことが大きかったとされています。

定信の政治手腕は賛否両論ではありましたが、海防政策改革を目指していたことは確かなのです。その責任者が不可解な政治介入により、交代させられてしまった。

かくして幕府の対ロシア戦略はまた後退させられたのです。

貿易ルート上の日本を確保したいレザノフ

蝦夷地では交易ができる――そうロシアが知った後、またも事態が動きます。

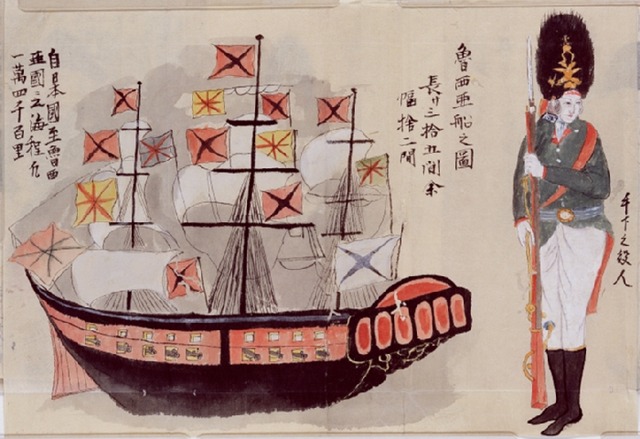

エカチェリーナ2世が崩御し、アレクサンドル1世の治世なると、今度はレザノフから要求が突きつけられました。

ニコライ・レザノフ/wikipediaより引用

レザノフは交易会社の経営者で、主力商品は毛皮。

当時のイギリスは、アメリカ産の毛皮を中国に売り、利益を得ていました。

そこで、ロシアや蝦夷地近辺で手に入れた毛皮を、日本を経由で中国に売ったらどうか。さらには中国で購入した商品をヨーロッパで売ったらどうか。

新たなビジネスルートをなんとしても開きたい!

うまくいけば巨万の富となる!

絶好のチャンスをものにしたいレザノフにとって、唯一の障害が「日本を経由すること」でした。

そこでその障害を取り除くべく、自ら長崎へ来日したレザノフは、呆気なく軟禁状態に置かれてしまいます。

日本側が記録したレザノフの船と兵隊/wikipediaより引用

一応、長崎から江戸へレザノフの要求が送られても、実質的には何一つ変わらない「ゼロ回答」なのですから、困ったものでしょう。

それにしても、なぜ幕府はそこまで頑なだったのか――そこには日本人が単純化しがちな誤解が詰まっていました。

「西洋列強は日本を植民地にするつもりだ」という強迫観念であり、未だに広まっている考え方でありますね。

なんせ2018年大河ドラマ『西郷どん』では「フランスが鹿児島を自領にするつもりだった」というトンデモな描写すらあったものです。

西洋列強が日本に要求したことは、あくまで帰港や貿易です。

日本を自国の領地にするとか、住民を移住させるといった要求はありません。ましてや大規模な戦争を仕掛けてくるわけでもありませんでした。

前門の獅子 後門の羆 イギリスまでも迫る悪夢

それにしても、なぜ幕府はそこまで頑なだったのか?

水と燃料を補給したい――そんな単純な要求すら拒否する姿勢については、幕閣の外にいる日本の知識人たちも同様に理不尽だと考えていました。

ゆえに実力行使に出る者も現れます。

ロシア側が蝦夷地・樺太を襲撃する事件が発生したのです。

文化3年(1806年)から文化4年(1807年)にかけて勃発したこの騒動は【文化露寇】と称され、日本側はろくに戦うことすらなく敗走しました。

その噂は徐々に広まり、深刻な事態を引き起こします。

徳川家康の開府以来、幕府は武力があるからこそ、統治に正当性があると主張できました。

それが夷狄相手に戦うことすらなく、尻尾を巻いて逃げ惑うだけでは、“武士”の名目が立ちません。

数年前には南の長崎国防を揺るがす大事件も起きています。

文化年間(1804年-1818年)、ヨーロッパ大陸は【ナポレオン戦争】による惨禍が渦巻いておりました。

日本と通商関係にあるオランダも容赦なく巻き込まれると、【フランス革命】の影響のもと共和派によってオラニエ家が放逐され、【バタヴィア共和国】とされていました。

日本側にそんなことが察知されたら、もはや交易は続けられない。

そう判断したオランダ側が隠蔽を続けていると、とんでもない事件を招いてしまいます。

それが【フェートン号事件】です。

バタヴィア共和国はフランス側であり、当時、世界最強の海軍を誇るイギリスにとっては敵。

よってイギリスでは世界に散らばるオランダ勢力の駆逐も遂行しており、その標的がついに日本の長崎にある「オランダ商館」にまで向けられたのです。

そこで文化5年(1804年)に起きたのが、

フェートンの指揮官フリートウッド・ペリュー/wikipediaより引用

イギリス海軍艦が突如長崎沖に現れる【フェートン号事件】でした。

※続きは【次のページへ】をclick!