こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【田沼時代から幕末にかけて幕府の蝦夷地ロシア対策】

をクリックお願いします。

ヨーロッパ情勢をロシア経由でようやく知る

日本側にしてみれば、いきなり理由もなく襲われたようなもので、なす術なし。

なぜ、こんなことになったのか? オランダ側に経緯の説明を求めても不都合な事実を語ることはできず、曖昧な返答しかありません。

そこで幕府はロシアに事情を聞き、あまりに危険すぎる国際情勢をようやく、まざまざと知ることになります。

さて、なぜロシアなのか?

【ナポレオン戦争】は海軍力が大きな役割を果たした戦争です。ロシアもそれに遅れじと1807年、若き海軍人であるゴロヴニンに世界周航の命を下しました。

1811年、クナシリ島を航海中のゴロヴニン一行は、外国船に警戒心を強める松前藩により捕縛されました。

このゴロヴニンは、船が遭難しロシアに捕えられていた日本商人・高田屋嘉兵衛と捕虜交換が成立し、穏健に帰国することとなります。

一行の中にいたムールは協力的で、投獄中に【ナポレオン戦争】をはじめとする情報を幕府に丁寧に説明する上書記録に応じたのでした。このムールの記録は大変貴重なものです。

幕府としても、口の固いオランダではなく、ロシアのムールから西洋事情を聞き出せたことは助かったはずです。

そんなロシアを介した西洋情報ネットワークを幕府が構築し続けられたら、歴史は変わっていたかもしれません。

バスティーユ襲撃/wikipediaより引用

幕府にしてみれば、フランス革命とは、百姓一揆が公方様と御台所を斬首した事件となります。

そんな一揆の国が戦争を引き起こしているとは想定外の事態であり、日本国内では絶対に隠さなければならないと考えましたが、江戸ではすでに町人向けナポレオン伝も出回るほどのブームが起きていました。

ラクスマンは毛皮貿易のため、日本に通商を求めてきました。

時代がくだり19世紀に入ると、別の魅力的な産品が日本にまで影響を及ぼしてきます。

鯨油です。

航海技術も向上すると、良質な鯨油を求める捕鯨船は太平洋にまで航行するようになりました。特にアメリカ西海岸では盛んであり、捕鯨が一大産業となりました。

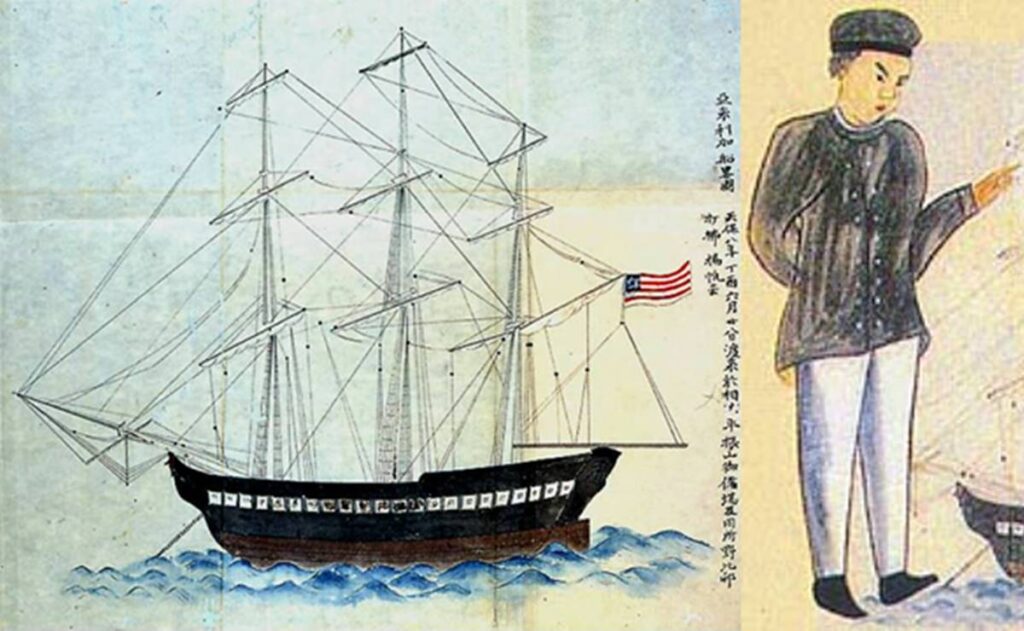

19世紀、アメリカの捕鯨船・Charles W. Morgan/wikipediaより引用

なにぶん広大な海ですから、想定外の目的地に漂着するトラブルはしばしば起きます。

例えば文政7年(1824年)には、水戸藩の大津浜、薩摩藩の宝島にもイギリス船が上陸しました。

「実に油断ならないおそるべき国がある」

水戸と薩摩がそう敏感になったとしても、まったく不思議ではありません。

要は、幕末に至る芽がこの頃から吹いていたのですね。

そこで幕府は文政8年(1825年)に【異国船打払令】を発布し、外国船を見かけたら攻撃するよう命じました。

しかし、これがさらに厄介な事態を引き起こしてしまいます。

引き返せぬ天保年間以降

幕末はいつ、始まったのか?

黒船来航の以前、天保年間(1830年-1844年)からではないか――そんな見立てもできなくはありません。

当時から事態の切迫はただならぬものがあり、実際、この時期に生まれた者たちが、後の幕末史で中心になっています。

天保8年(1837年)、最後の将軍となる徳川慶喜が生まれたこの年に【モリソン号】事件が起きました。

モリソン号と音吉/wikipediaより引用

アメリカ船「モリソン号」が幕府から砲撃を受けた事件であり、アメリカ側にしてみれば「あまりに理不尽!」としか言いようがない事件です。

なんせ船には日本人の漂流民が乗せられており、親切心から帰国させるため接近してきたのです。

実際、日本国内からも「あまりに酷い」と批判が出るほどでした。

そしてその後、さらにおそるべき事態が生じます。

地球の裏側では【フランス革命】後の【ナポレオン戦争】が起き、【産業革命】に突入して、歴史のターニングポイントを迎えていた頃。

イギリスから清を訪れたマカートニー使節団は、自由貿易に対し、はかばかしい返事を得られぬまま帰国する羽目に陥りました。

「三跪九叩頭」という理不尽な儀礼が受け付けなかったなどと言われておりますが、本質はもっと別のところにあります。

イギリスからすれば、清は宝の山。一方の清からすれば、イギリスから買いたいものはなかった。

貿易をする意義がなかったのです。

【産業革命】はこの構図を塗り替えます。

工場で大量に織られる布や工業製品はアジアからしても垂涎の的となっており、それだけならまだしも彼らは危険なアヘンも売りつけるのです。

そして天保11年(1840)には、【アヘン戦争】が勃発。

日本よりもはるかに大きな清国ですらイギリスには勝てない――その現実はあまりに重く、絶対に知られてはいけないものでした。

アヘン戦争/Wikipediaより引用

幕府としては当然、この危険な情報を隠蔽しようと隠そうとしましたが、江戸ではこの戦争を題材にした軍記物まで出回ります。

こうした事情を踏まえて迎えた天保13年(1842年)、遭難船に限って給与を認める【薪水給与令】が出されました。

同時期は、水野忠邦による【天保の改革】が行われている最中。

さんざん悪評が出回った政治改革ではありますが、そうせざるを得ない理由もありました。

幕府は海防に予算を割くべく、金をかき集める必要があったのです。

開国というオプションは、江戸中期の【田沼時代】以降、常にあったものといえます。

オランダ側も何度も幕府に働きかけてきたところ、いつ、どんな形で、誰がどう行えばよいのか、それがあまりに難しい問題として解決されませんでした。

なるべく衝撃が少ない方法で開国するしかない――そのことを幕府は半分理解していたようで、半分現実逃避しておりました。

弘化元年(1844年)にも、オランダが開国を働きかけましたが、またも失敗しております。

こうしたチャンスを何度も幕府は潰してきたんですね。

内憂外患の時代へ

ロシアを経由して、日本人には「ヨーロッパ」の知識が流れ込むようになりました。

彼ら列強は、世界各地の富を収奪し、強大になっている。東洋がそれを免れているのは、文明が既に確立していたからなのか。

それにしても、なぜヨーロッパはここまで強大なのか?

天文、地理、科学知識が非常に優れている。日本も中国から学んで発展させてはきたけれど、どうにも劣るようだ。

そうして得た知識や技術、航海術を駆使して、ヨーロッパは交易を行い、世界の富を吸い尽くしている。

こんな理解へと辿り着きます。

日本と西洋諸国が初めて出会った“ファースト・インパクト”は、戦国時代末期となります。

ザビエル(左)とヴァリニャーノ/wikipediaより引用

この時点で、東西文明の差はそこまで大きくありません。

つまりはその後の政策が大きく異なった。

ヨーロッパが海外へ伸長する一方、北東アジアは【海禁政策】を取ります。

この地域の中心にあった明と清がその方針を取り、朝鮮も江戸幕府もそうしたのです。

当時、国の豊さはむしろ北東アジアのほうが上でした。全世界のGDPのうち三割を清が占めるとされたほど。

それが江戸時代中期の“セカンド・インパクト”となると、【科学革命】や【産業革命】をへて、ヨーロッパに富が流入する時代を迎えています。

そんな世界情勢の中で日本はどうすべきなのか?

幕閣から知識欲の強い者まで、日本人は頭を悩ませ続けました。

幕府が【海禁政策】を取り、交易を回避したのは、なにも家光以来の政策を遵守したいだけでもありません。

ヨーロッパが交易を通して富を吸収していることに警戒心があったのです。

江戸幕府は中期ともなると、貿易赤字に頭を悩ませていました。

金銀の採掘量が減ってゆくのに、清からは朝鮮人参をはじめとする薬物や陶磁器といった文物の輸入が途切れることなく続いている。

朝鮮人参

貿易をすればするほど赤字となり、財政を逼迫させていたのです。

朝鮮人参の栽培を国内でも行い、清向けに海産物を輸出する等、一定の対策には取り組んでいましたが、そんな状況でうっかり西洋と交易なんて始めたら、それこそ貿易赤字は大幅に悪化しかねません。

財力の不均衡に乗じて、相手が何をしてくるのかもわかりません。

結果、田沼意次から松平定信への政権交代に伴い、ロシアへの興味関心そのものがタブー視されるようにはなりました。

とはいえ、ひとたび目覚めた知識欲はとめどなく溢れており、知識人たちは新たな世界地図を前に、頭を悩ませることになります。

そんな開明前夜の頃だからなのか、この頃には【国学】も隆盛。

日本独自の文化があるという学問はごく当たり前のようで、危険性も孕んでいました。

むろん『源氏物語』に“もののあはれ”を見出し、研究するのは問題ありません。

しかし、こうした国粋主義は排外主義とも表裏一体。

中国に学ぶだけでは不足しているという意識の芽生えも加わってきます。

その結果、日本は漢字を取り入れたわけではなく、もっと前から独自の文字があったというトンデモ理論由来の【神代文字】が作られることすらありました。

内向きで自己陶酔的な「日本スゴイ!」理論が、幕末に吹き荒れる【尊皇攘夷】の前触れとして存在したのです。

ヨーロッパ由来の知識や科学を取り入れねばならない。

交易も避けては通れない道だろう。

しかし、国内では国学思想が猛威を奮っていて、神州日本ならばどうにかなると思い込んでいる。

どこで落とし所をつければよいのか?

オランダはしきりと開国を勧めてくるものの、それが正しいのかどうかわからない。

政治改革を求める知識人は“内憂”、そして海に現れる異国船は“外患”――幕府は泰平の世だと眠りこけていたどころか、睡眠薬を手放せない不眠症に苦しめられていたようなものでした。

“どうにかなろう” この一言が徳川を滅ぼした

2027年大河ドラマ『逆賊の幕臣』主人公である小栗忠順は、幕府の外交が行き詰まった時代に生まれました。

彼は様々なことを学ぶうちに、若くして「開国しなければならない」と悟りました。

突出した天才であったから、というわけではなく、多くの人々が感じる限界点だったのでしょう。

そんな小栗ですら、外国人を「夷狄」、日本を「神州」と呼ぶことはありました。

しかし、遣米使節団として派遣されるようになると、そうした言葉は消え、近代化へ邁進することとなります。

小栗忠順は「金がない」と嘆き続けました。

さらにこう語ったとされます。

「“どうにかなろう”。この一言が、徳川を滅ぼしたのだ」

思えばロシアについて知った【田沼時代】以来、幕府には対応できるだけの時間や余裕がありました。

それが“どうにかなろう”という意識のもと、先延ばしを繰り返した結果が幕末の不甲斐ない情勢を招いたと、小栗は直面し続けたのです。

小栗の苦悩は、実は『べらぼう』の舞台の時点で既に芽吹いていました。

大河ドラマで描かれる江戸時代中期以降の歴史と、「歴史総合」関連書籍に目を通し、日本という国がいかにして近代化を迎えていくのか。

考えてみるのは極めて有用なことではないでしょうか。

「グレートゲーム」盤上に載せられた日本

小栗忠順は、栗本鋤雲からこのままでは幕府は持たないのではないかと問われると、こう言い切りました。

「幕府が滅びようと日本は残る」

この信念のもと、小栗は近代化を進めてゆきました。工業化は引き継がれたものの、そうではない政策もあります。

それこそ、対ロシア関連外交です。

前述の通り、幕府は外交について無策どころか把握しておりました。小栗にせよ、栗本にせよ、共通する大前提はありました。

それは【グレートゲーム】の回避です。

19世紀、ロシアとイギリスはチェスに喩えてそう呼ばれる世界規模の外交戦を展開していました。中東から始まったこの関係は、極東である日本にも及んできます。幕臣は最も危険な外国はこの二国であることを念頭に置いておりました。

アメリカのハリスですら「我々はイギリスよりはマシだ」と押し付けがましいことを演説ぶっていたほどです。

ロシアとイギリスは危険すぎて論外。

オランダはつきあいが長いとはいえ、小さすぎる。

そう模索した結果、幕府はフランスからの援助を受けることを選択。そのうえでロシアとイギリスにも対応しつつ、留学生を派遣するといった政策を続けていました。

このロシアへの態度は、実は幕府以外でも取られています。

幕府の【文久遣欧使節団】一行は、慣れぬ西洋食に苦戦しつつ、旅を続けていました。

そして立ち寄ったロシアで出された食事を見て愕然とします。そこにあるのは和食そのものではないですか。懐かしい、ありがたい。

しかしロシア人がこの食事を用意できるのか?

実はこの時、ロシアにはウラジーミル・ヨーシフォヴィチ・ヤマートフ、日本名は橘耕斎という人物がいました。

元掛川藩士で、ロシアに密航を果たしていたのです。

彼の密航は長州藩の吉田松陰と似たような手順で実施されました。松陰は失敗し、耕斎は成功していたのです。

実は日本とロシアの交流史は、意外なところで起きていました。

ロシア人の幕臣に対する態度も、どこか奇妙なものでした。他の国ではそんなことはないのに、ロシア人は大胆にも「うちの国に来い」と誘いをかけてきたというのです。

これも橘耕斎という前例があってのことかもしれません。

なお、耕斎は【岩倉使節団】に説得されて帰国するも、ロシアからは年金が支給されたといいます。

この均衡を破ったのが、明治維新となります。

薩摩藩はよりにもよって【生麦事件】でイギリス人を殺害。【薩英戦争】のあとはイギリスと接近し、長州を引き込みつつ、明治維新を達成します。

幕末の戦争において新政府側が勝利をおさめられたのは、幕府の切り札である海軍をイギリスの力を借りて封じ、かつ兵器を輸入できた結果と言えます。

日本は外国の力を借りることで国を刷新し、歩んできた歴史があります。そこを踏まえると、それはそれでよいことのように思えますが、ロシアのことを踏まえるとよいことなのかどうか、検討は必要です。

2025年夏、ロシアによる選挙介入のニュースが日本中に衝撃をもたらしています。

これは果たして、突如降って湧いたことなのかどうか?

イギリスの支援を受けて達成できた明治維新のあと、日本政府はイギリスの内政干渉じみた外交に翻弄されます。

強硬な英国大使パークスは政府閣僚を呼びつけると、まるで子どもを叱り飛ばすように怒鳴り散らすことすらありました。

政策にも当然介入してきます。明治維新のあと、政府は厳しい外交に直面することとなります。海禁政策を終えて国際社会に目を向けると、ロシアという羆と向きあう現実がそこにはあったのです。

パークスもそれは当然わかっています。ここで犠牲とされたのが日露の間にあった樺太です。

樺太は幕政期から日露どちらの領土か紛糾してきました。イギリスはロシアを刺激しないためにも、この放棄を強引に迫ったのです。幕政期以来の樺太はかくしてロシア領とされてしまいました。

しかし、ロシアがそれでおとなしくなるわけもありません。日本も朝鮮半島や台湾に目を向け始め、南下を進めるロシアと対立軸が生まれてゆきます。

そんな明治時代には「恐露病」という言葉がありました。ロシアへの恐怖のあまり、ヒステリックな状態に陥る人が少なくなかったのです。

清も、【アヘン戦争】で敗北したとはいえ、依然として広大な領地と人口を持ちます。

この二大国家相手に日本はどうすべきなのか?

日本人がその脅威から解放されるのは【日清戦争】と【日露戦争】の勝利によってでした。

しかし、実際のところ、【日露戦争】は英米の介入により、薄氷を踏むように停戦に漕ぎ着けたことを“勝利”と飾り立てたようなものです。

イギリスとアメリカのマスメディアは、華々しくデビューを果たした国家として日本を褒め称えたものの、それも対ロシアの前線に日本を置き続けたいという、思惑ありきではありました。

それなのに、日本は恐怖から解き放たれすぎたように思えなくもありません。

【アジア太平洋戦争】末期、日本はロシア改めソビエト連邦に対し、【日ソ中立条約】もあってか油断していました。それが突如攻め込まれ、【日露戦争】で得た南樺太を失い、多くの犠牲者を出します。

しかし、日本では「八月ジャーナリズム」と呼ばれる特殊な事情があります。

メディアが取り上げる戦争の話題は、昭和天皇による玉音放送があった8月15日をピークに減ってゆき、9月にはほぼ消え去っています。

降伏文書に調印した9月2日にせよ、ソ連侵攻にせよ、あまり取り上げられない傾向があります。

第二次世界大戦後の冷戦期は、日本はソ連に対する警戒心はありました。

その一方でアメリカ体制に取り込まれ、高度経済成長を遂げると、自信に満ちてきます。

アメリカの傘の下にいる限りは安心だという心理があっても無理はありません。

そしてこの昭和の高度経済成長機、国民的ベストセラーとなったのが司馬遼太郎『坂の上の雲』です。

【日露戦争】を明るく爽やかに描くこの作品に感情移入してしまったことは、果たして良いことなのかどうか。

司馬自身、あの物語が終わった【日露戦争】以降、下り坂となった日本の惨状をよく知っています。その歴史を描こうとしていたとはされますが、結局は書かれないままとなりました。

日本人は『坂の上の雲』に酔い痴れる一方、その後の転落から目を逸らしたまま、昭和を歩んでいくことになります。

司馬遼太郎は幕末ものでもベストセラーが多いものです。

こうした作品も、薩長史観の弊害が出ています。眠りこけていて危機感のない幕府や東北諸藩と比較して、西南諸藩は先進的で国際秩序を見つめていた。ゆえに明治維新を成し遂げられたというものです。

これは不正確かつバイアスがかかっています。

前述の通り、ロシアについて真っ先に警告したのは、仙台藩の工藤平助です。

幕府の蝦夷地警備に動員されたのも、東北諸藩士になります。蝦夷地に住むアイヌは言うまでもなく、日本とロシアの間で翻弄されてきました。

工藤平助は幕府により沈黙させられたものの、それも長くは続きません。

その後も仙台藩は対外情報を積極的に集めておりました。

海外情勢に目を光らせており、【黒船来航】時には藩を代表する学識を持つ大槻磐渓(おおつき ばんけい)は『金海奇観』という絵巻を手掛けました。

来航した一行を観察し、記録した大変貴重なものです。好奇心旺盛にして分析力にあふれた磐渓の観察眼がよくわかる史料です。

そんな磐渓は開国論を唱えておりました。

しかし【戊辰戦争】が、磐渓と仙台藩の運命を暗転させます。

磐渓が呆れ返っていた攘夷論者たちは、西洋との接触により方向転換しました。

西洋由来の武器を手にしたかれらは、徳川家康が政権を返上したにもかかわらず、己の意にそぐわぬとして、奥羽へ戦争を仕掛けてきたのです。

あまりに強引に会津藩と庄内藩を討伐するという西軍に対し、仙台藩は抵抗します。

磐渓は参謀として参戦し、彼の教え子である但木土佐・玉虫左太夫らも決起しました。しかし東軍は敗北し、磐渓とその弟子たちは戦犯とされてしまいます。

彼の予見した通り、開国した明治の世で、磐渓は命を落とした同志を弔いひっそりと生きることとなりました。そんな彼も酒に酔うとぼやきが出たと言います。

「それみろ、俺の見た通り開国したではないか。攘夷だのなんだの言っていた連中は大馬鹿者だった!」

彼の言葉は今にまで続く歴史観をあらわすものに思えてなりません。

なぜ、明治維新を語るとき、仙台藩はじめ東北諸藩は、何も知らぬ愚か者だったという扱いをされるのでしょう?

明治維新の後、東北の人々は北海道へ【屯田兵】として送り込まれました。

アイヌは大日本帝国の民として組み込まれてゆきました。

【日露戦争】で最も死傷率が高い【第七師団】も、アイヌと東北出身者が多いのです。

こうした史実がありながら、日本の近代史から北海道および東北地方の存在感を軽視することは、対ロシア外交軽視にもつながりかねないことと思えてなりません。

そして長い昭和が終わり平成に替わった1989年、冷戦は西側勝利で終わります。

巨大なソビエト連邦は、無惨な崩壊を遂げました。

その様をみていれば、かつてのヒグマは見る影がない存在とみなされても不思議ではありません。西側諸国はロシアを憐れむことはあっても、脅威とみなさなくなりました。

そんな流れの中、日本はロシアをさして危険がないと思うようになったのでしょう。

あのプーチンですら、柔道好きでマッチョなおじさんとして、面白ネタにしてきたものです。インターネットミームの「おそロシア」には、本気では恐れていない冗談半分のニュアンスが含まれていました。

しかし、それでよかったのかどうか?

考えてみれば江戸時代中期以降、日本はロシアの脅威に長いことさらされてきたはず。ロシアと聞くだけで警戒するくらいでちょうどよかったのではないでしょうか。

2022年、ロシアはウクライナへ軍事侵攻を仕掛けました。戦争の脅威が日本にも広まってゆきます。

しかし、その侵攻シミュレーションにせよ、どういうわけか西南から攻めてくるものばかりなのです。

ロシアが侵攻したことを踏まえれば、北海道や日本海経由も十分考えられましょう。

松平定信が警戒したように、太平洋上から東京を衝く可能性もあります。

それなのに、毎回西南ばかりが取り沙汰されるのは、一体なぜなのでしょうか?

もしかすると、今の日本は【日露戦争】に勝利し、油断し切っていて、ソ連に侵攻された1945年の過ちを繰り返しているのではないか?

果たして今の私たちは、幕末よりも適切にロシアに向き合っているといえるのか?

【グレートゲーム】の盤上に載せられて以来、紆余曲折を経つつも、結局日本はイギリスやアメリカを通してロシアを見ているのではないか?

明治維新から150年以上、先の大戦終結から80年、冷戦終結から30年以上を経て、そう思うばかりです。

あわせて読みたい関連記事

-

工藤平助の生涯|田沼意次に蝦夷地を認識させた仙台藩医だった

続きを見る

-

史実の田沼意次はワイロ狂いの強欲男か 有能な改革者か? 真の評価を徹底考察

続きを見る

-

『べらぼう』松本秀持(吉沢悠)は蝦夷地政策のキーマン 幕府と意次の起爆剤となるか

続きを見る

-

『べらぼう』原田泰造演じる三浦庄司とは何者か?元農民が意次の下で果たした役割

続きを見る

-

ロシアの南下政策には幕府も警戒「蝦夷地=北海道」は幕末から危機に面していた

続きを見る

参考文献

- 岩崎奈緒子『〈ロシア〉が変えた江戸時代 ― 世界認識の転換と近代の序章(歴史文化ライブラリー613)』(吉川弘文館, 2024年11月, ISBN-13: 978-4642306133)

出版社: 吉川弘文館(公式商品ページ) |

Amazon: 商品ページ - 濱口裕介『描かれた 蝦夷地・北海道 イメージの500年 ― 地図で読む日本北辺史』(山川出版社, 2025年8月, ISBN-13: 978-4634591516)

出版社: 山川出版社(公式商品ページ) |

Amazon: 商品ページ - 岩下哲典『黒船来航絵巻《金海奇観》と幕末日本(芸術選書)』(中央公論美術出版, 2024年12月, ISBN-13: 978-4805515051)

出版社: 中央公論美術出版(公式商品ページ) |

Amazon: 商品ページ - 岩下哲典・アンナ・リネア・カーランデル『ロシア海軍少尉《ゴローウニン事件》ムールの苦悩』(右文書院, 2021年7月, ISBN-13: 978-4842108193)

出版社: 右文書院(公式商品ページ) |

Amazon: 商品ページ - 岩下哲典(編)『東アジアのボーダーを考える ― 歴史・国境・認識』(右文書院)

出版社: 右文書院(公式商品ページ) |

Amazon: 商品ページ - 竹内誠(監修)/山本博文・大石学・磯田道史・岩下哲典『外国人が見た近世日本 日本人再発見』(KADOKAWA, 2009年11月, ISBN-13: 978-4046216427)

出版社: KADOKAWA(公式商品ページ) |

Amazon: 商品ページ - 後藤敦史『忘れられた黒船 ― アメリカ北太平洋戦略と日本開国(講談社選書メチエ)』

出版社: 講談社(公式商品ページ) |

Amazon: 商品ページ - 宮永孝『万延元年の遣米使節団』(講談社学術文庫)

出版社: 講談社(公式商品ページ) |

Amazon: 商品ページ - 家近亮子『東アジア現代史(ちくま新書1839)』(筑摩書房, 2025年1月, ISBN-13: 978-4480076670)

出版社: 筑摩書房(公式商品ページ) |

Amazon: 商品ページ - 『東アジアの秩序を考える ― 歴史・経済・言語』(春風社, ISBN-13: 978-4861105746)

出版社: 春風社(公式商品ページ) |

Amazon: 商品ページ - NHKスペシャル取材班『新・幕末史 ― グローバル・ヒストリーで読み解く列強vs.日本(幻冬舎新書)』(幻冬舎, 2024年1月, ISBN-13: 978-4344987173)

出版社: 幻冬舎(公式商品ページ) |

Amazon: 商品ページ

他