2024年を大幅に上回る勢いで感染が拡大していることから、関係機関から警戒が呼びかけられている麻疹(はしか)。

多くの方が「今さら怖いの?」という印象をお持ちかもしれません。

しかし、甘くみたら本当にイケません。

感染力は激しく強く、実は致死率も低くない。

春から初夏にかけて流行る傾向があり、最近は、ワクチンを忘れる方もいらっしゃるようで、日本で猛威をふるう恐れも指摘されております。

では、歴史的に見てはどうなのか?

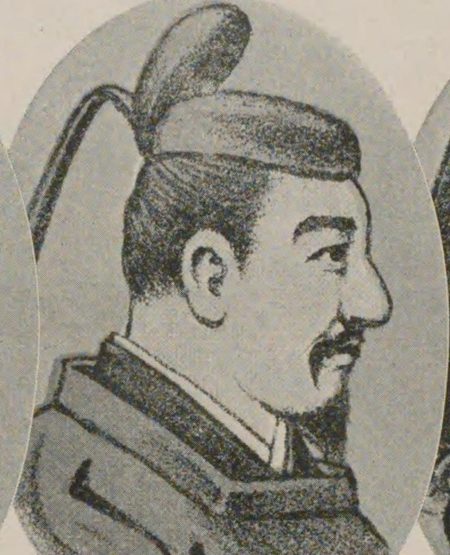

実は犬公方でお馴染みの徳川綱吉も麻疹で死んでいた――そんな見立てもあるほど歴史的な関わりも深い。

徳川綱吉/Wikipediaより引用

本日は麻疹の歴史を振り返ってみましょう。

90%以上!とにかく感染力がヤバイ!

まず、麻疹とは?

詳細は前回の記事に譲り、

-

綱吉の命も奪った“はしか”は「命定め」と呼ばれ 江戸時代に13回も大流行した

続きを見る

今回はスッキリ箇条書きで特徴をマトメさせていただきますね。

ポイント

・症状は発熱と発疹

・一度かかると二度かからない

・致死率、実は高い(日本で0.1% 全世界で3-5%)

・とにかく感染力がヤバイ!

厄介なのが感染力です。

『空気感染』するため凄まじく強力で、麻疹ウイルス保持者と直に接触したり、同室にいただけで会話をしてなくても感染する危険性があります。

もちろん、飛沫や接触でも感染します。

※空気感染と飛沫感染の違い(→昭和大学PDF)

しかもですよ。

免疫を持たない人が麻疹ウイルスにさらされた場合の発症率は実に90%以上!

むちゃくちゃ高いんです。

だから大流行するワケで、実際に昔は多くの死者を出した病気でした。

では、本題の歴史パートへ行ってみましょう。

摂関政治の終わりは麻疹にあり

麻疹が初めて文献に登場するのは9-10世紀のこと。

ペルシアで活躍した医師アル・ラーズィー(アル=ラジ)による『天然痘と麻疹の書』です。

日本で「これは麻疹で間違いないだろう」とされる第1回目の流行は998年になります。

むろんこれ以前にも流行があったでしょうが、天然痘と症状が似ているため、歴史上、しばしば混同されており正確には把握できません。

日本古来の呼び方からしてそうです。

・天然痘が「もがさ」

・麻疹が「赤もがさ」

現代人から見たら、どっちも似たような印象ですよね。

日本史上、2回目の流行は27年後、1025年のことです。

この流行では、歴史が動きました。

当時、栄華を極めていた藤原道長の六女・藤原嬉子(きしorよしこ)が18才の若さで命を落としてしまったのです。

彼女は入内しており、後冷泉天皇となる皇子を産むのですが、出産直前に麻疹にかかり、出産からわずか2日後に亡くなったのです。

後冷泉天皇(『皇国紀元二千六百年史』/wikipediaより引用)

後冷泉天皇には世継ぎがおらず、その崩御後に

【摂関家とはつながりのない天皇が即位】

して、摂関政治は終焉をむかえます。

もしも嬉子が麻疹で亡くならず複数の皇子を産んでいれば、歴史は大いに変わったでしょう。

麻疹が歴史を動かしたとも言えます。

※続きは【次のページへ】をclick!