治承5年(1181年)閏2月4日は平清盛の命日です。

頭がツルツルで、なんだか豪快。

「喝っ!」の一言でも発しそうで、間違っても上司にしたくない――。

そんなコワモテな人物像が浮かんできそうで、実際、大河ドラマ『鎌倉殿の13人』で松平健さんが演じる清盛も、いかにも大物政治家といった風格がありました。

しかし、それはあくまで彼の一面ではないでしょうか。

史実の清盛は、権力を振りかざす人物ではなく、人心の機微を捉え、バランスよく振る舞うことができた有能な政治家あるいは経営者に思えてきます。

父や祖父、曽祖父の代からコツコツと、一族全体で積み上げてきたようにも感じるのです。

ではなぜ、そうして得た繁栄を、一瞬にして失ってしまったのか?

本稿では、まず清盛の出身家である伊勢平氏を確認しながら、彼の生涯も振り返ってみましょう。

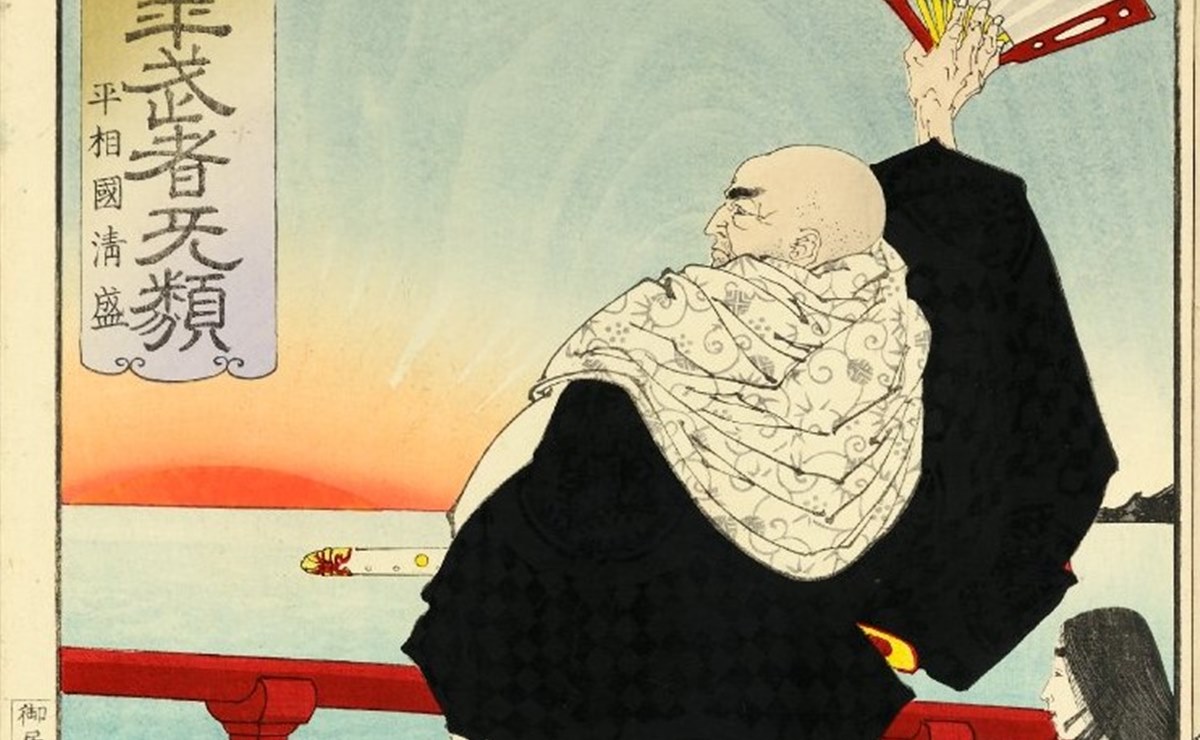

月岡芳年が描いた平清盛/wikipediaより引用

お好きな項目に飛べる目次

平清盛は伊勢平氏の出身

平清盛の出身である伊勢平氏は、桓武天皇の流れを汲む桓武平氏の一支流。

系図としては以下の通りです。

桓武天皇

|

葛原親王

|

高望王(平高望)

|

平国香

|

貞盛

|

維衡

|

正衡

|

正盛

|

忠盛

|

清盛

よく見ると、”平将門と敵対した平国香の子孫”になりますね。

将門や国香の戦いは関東で起きましたが、伊勢平氏はその名の通り伊勢周辺を基盤とする一族です。

なぜそうなったのか?

実はシンプルな話で、清盛のご先祖様たちが、清和源氏の下につくことを嫌がったからです。

では、なぜ源氏を嫌ったのか?

『前九年合戦絵巻』鎮守府将軍の源頼義と、その息子・源義家が共に参戦/国立国会図書館蔵

上記の戦いで大きく株を上げ、関東武士の支持を得たのが河内源氏(頼朝や武田もこの一派)。

とはいえ、全ての関東武士が河内源氏の傘下に収まるのではなく、反発した勢力もあり、その一例が伊勢平氏でした。

彼らは近畿へ移り、別の方法で権威を得ようと考えます。

具体的な行動に出たのが、清盛の祖父・平正盛でした。

正盛は伊賀の領地を白河法皇に献上し、北面の武士(上皇・法皇の御所の警備係)となって、地位を少しずつ上げていったのです。

具体的に何をしたか?

というと、例えば河内源氏の源義親を討伐しています。

他にも、強盗の追捕や京都周辺の治安維持などでたびたび功績を挙げ、堅実に評判を上げていきました。

そのお陰か、正盛の子・平忠盛は播磨・伊勢の国守となるなどして、伊勢平氏は京都に近い土地で基盤を築いていくのです。

12歳でいきなり貴族の仲間入り

そんな状況で、生まれたのが平清盛です。

永久六年(1118年)1月18日が生誕日で、その母は、白河法皇の寵妃・祇園女御の妹だとされています。

祇園女御は正式な女御宣下がなくても白河法皇の寵愛が深く、強い権勢を得た女性。

権力と住まいから、このような名で呼ばれているんですね。

そして清盛の父である忠盛が、祇園女御の近くに仕えていたため、その縁で清盛が誕生したと考えられています。

「清盛は白河法皇の落胤だ」

そんな説もありますが、実証は難しいですよね。

「祇園女御は甥にあたる清盛を猶子にした」なんて説もあり、そうであれば清盛の出世の速さも説明できたりしますが、あくまで結果論でしょう。

後に大出世したから囁かれたのであって、実際、誕生から叙任までの記録はほぼありません。

白河天皇/wikipediaより引用

清盛が本格的に歴史に登場するのは、大治四年(1129年)1月のこと。

12歳で従五位下・左兵衛佐に叙任されています。

当時としては異例です。

というのも”従五位下”は貴族の仲間入りをする位階であり、いくら桓武平氏の末裔(=皇族の血を引く者)だからといって、元服間もない武士がこの位を授かるのはあまりに不相応でした。

しかも同年3月には石清水八幡宮の舞人に選ばれています。

かなりの依怙贔屓ですが、その割に異を唱えた人もいなさそうですので、やはり祇園女御や白河法皇などの強烈な後押しがあったのでしょう。

まぁ、だからこそ落胤説が唱えられるんですよね……。

若い頃の清盛は、継母である池禅尼の意向で、鳥羽法皇第一の寵臣・藤原家成の邸に出入りしていたといわれています。

池禅尼と家成はいとこ同士ですので、清盛に出世の糸口を掴ませようとしたのでしょう。

ただし、清盛の最初の結婚は、詳しいことが不明です。

相手は公家・高階基章の娘。

二人の間には長男・平重盛と次男・平基盛が生まれましたが、彼女とは早いうちに死別したようです。

貴族の壁 五位→四位を越える

平清盛の本格出世が始まるのは、保延元年(1135年)のことでした。

父・平忠盛が海賊討伐に成功した功績で、清盛も従四位下へステップアップ。

平忠盛/wikipediaより引用

当時、五位→四位の間には見えない壁のようなものがあり、藤原氏系の家でなければ昇進が困難でしたので、伊勢平氏の勢いがわかりますね。

続く保延三年(1137年)。

今度は平忠盛が熊野本宮を造営した功により、清盛も肥後守の官職を受けます。

以降、

久安2年(1146年)正四位下に昇進

久安3年(1147年)三男・平宗盛の誕生

と慶事が続きますが、宗盛の誕生と前後して、大きな事件に巻き込まれてしまいます。

久安3年(1147年)6月15日の【祇園闘乱事件】です。

この日、清盛は祇園社(現・八坂神社)に田楽を奉納しようとしていました。

その準備中のことです。

平家の郎党が武具を付けていて、これを咎めた神人(神職)と小競り合いが発生。郎党の放った矢が怪我人を出したばかりか、宝殿に当たってしまったのです。

画像はイメージです

直後に鳥羽法皇と崇徳上皇が公卿を連れて比叡山に行ったためか、この件はすぐには問題になりません。

二人が御所に戻った後、延暦寺から訴えが出されました。当時の祇園社が、延暦寺の支配下にあったからです。

延暦寺は加害者側である忠盛・清盛の配流を要求する強訴をしてきました。

しかし、忠盛が速やかに下手人たちを差し出したこともあってか、鳥羽法皇は清盛に対して罰金刑だけで終了。

たしかに宝殿へ矢を当てたのはマズいですが、死人も出ていない状況で流罪にしていては、朝廷から人材が減る一方であり、実利を重視したのかもしれません。

鳥羽法皇は再度の強訴を防ぐため、源平両氏に京の出入り口を厳重に警備させています。

刺激しないよう、当事者である忠盛・清盛らは除外されていますが。

忠盛は伊勢の領地を祇園社に寄進し、これ以上の対立意志がないことを示しているため、これも良い方向に働いたようです。

相続のライバル・家盛が急死して

この後、しばらく清盛は記録に登場しなくなります。

表立っての訴追はなくても、祇園闘乱事件が昇進を阻んだようです。

代わりに登場してくるのが、異母弟の平家盛でした。池禅尼と忠盛の息子であり、この時点での力関係を比べると

・清盛→母と死別+暴力事件の当事者だった

・家盛→母が健在+特に瑕瑾がない

というわけで、家督相続の面で清盛が非常に不利でした。

しかし、久安五年(1149年)、鳥羽法皇の熊野詣に随行する途中、家盛は病死。

出発する前から病にかかっていたようです。

同時期、伝染病の記録はなく少々きな臭い感じもありますが、清盛にとっては朗報でしかありません。

最大の対抗馬がいなくなったことで、家督を継承できる可能性が飛躍的に高まったのです。

話が前後しますが、清盛は久安二年(1146年)に安芸守へ任じられ、瀬戸内海の制海権を手にいれていました。

瀬戸内海は畿内と西日本を結ぶ非常に重要な海路。

それに加えて日宋貿易に本腰を入れ、莫大な利益を得ることができたのです。

実は、父・忠盛の時代から貿易の下地は整えられていて、以降、平家の西国における影響力、そして厳島神社への信仰が強くなって参ります。

なんだか忠盛の方がシゴト出来るんでは?

と思ってしまいますが、実際、彼は博多と敦賀に関わりがあり、その縁から貿易の拡大に成功していたのです。

そんなデキる父ちゃん・忠盛も仁平三年(1153年)に死亡。

いよいよ清盛が家督を継承します。

※続きは【次のページへ】をclick!