こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

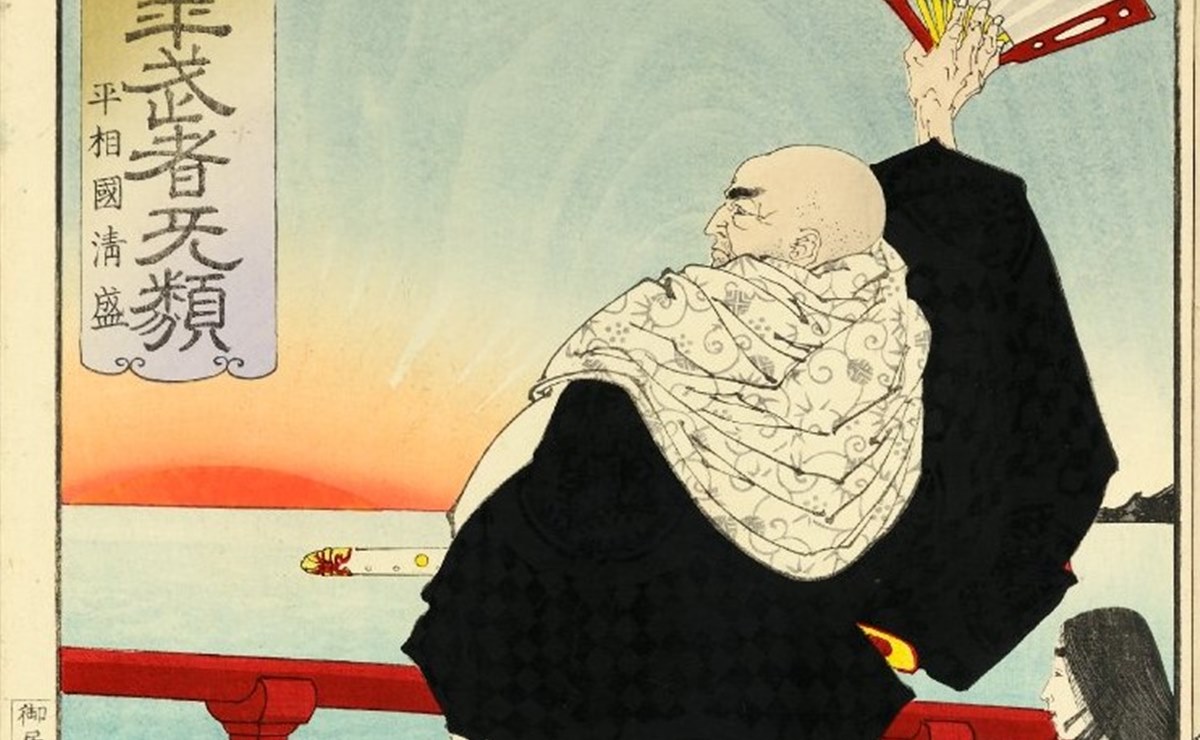

【平清盛】

をクリックお願いします。

保元の乱

平清盛が家督を継いで約3年後の保元元年(1156年)7月、大事件が起きます。

皇室・摂関家・源平がそれぞれ敵味方に分かれて争った【保元の乱】が勃発したのです。

名前が混乱して受験生泣かせの争いですね。

保元・平治の乱合戦図屏風/wikipediaより引用

そんな複雑な情勢の中、清盛はドコかの勢力に肩入れせずにいたのですが、最終的に鳥羽法皇の寵妃・美福門院の招致に応じ、後白河天皇方で参戦します。

このとき割れかけた平家をまとめあげたのが、清盛にとっては継母にあたる池禅尼でした。

彼女は忠盛との間に平家盛だけでなく平頼盛という二人の息子をもうけていました。

また、崇徳上皇の皇子・重仁親王の乳母を務めていたため、上皇方との結びつきも浅くはありません。

彼女は、自分の息子たちに対し

「この戦、上皇様に勝ち目はない。あなた達はただひたすら、清盛殿に従いなさい」

と厳命し、平家の分裂を防いでいます。

血縁と利害関係で敵味方を決めることが多い中、自らの息子に対して「(彼女自身とは血の繋がりがない)兄へ従え」と言うのはなかなかできないことでしょう。

池禅尼が聡明な女性であり、清盛たち平家一門も重んじていた様子がわかります。

正確にいえば、清盛の家である伊勢平氏でも上皇方についた人はいました。

しかし彼らは清盛の叔父や傍流など、少し遠い血筋の人々であり、清盛たちの結束を乱す程ではなかったようです。

ちなみに『保元物語』では、当時の最強武士候補筆頭である源為朝が

「清盛のヘナチョコな矢なんて平気ですよwww」(意訳)

と豪語している場面があります。

源為朝/wikipediaより引用

為朝ほどの荒武者からすると、この世の大部分の武士はヘナチョコになってしまう気もするのですが……。

当時の武士が「弓馬の道」を重視していたこともわかって面白いものです。

ちなみに「弓馬」とは、弓術と馬術ではなく、

・歩射(立って矢を放つ)

・騎射(馬から矢を放つ)

という意味となります。とにかく弓が重要視されたんですね。

平治の乱

保元の乱は、池禅尼の予想通り平清盛方が勝利しました。

この活躍により、清盛は播磨守・大宰大弐となり、一層勢力を強めて一族への恩賞も上々でした。

また、平家は武力を担保することで、信西(藤原家出身の僧侶)が推し進めようとする改革を後押ししました。

河内源氏がこの時点で重用されなかったのは、代々私戦が多く信用に足らなかったことも大きいようです。

対して平家は「院の護衛」として務めてきたこと、保元の乱で(ほぼ)一族団結して天皇方についたことなどが評価されたと考えられています。

私的な面でも、信西の息子・藤原成範(しげのり)が清盛の婿になっており、結び付きを強めていました。

しかし……。

これで「めでたしめでたし」とはならないのが世の常。

保元三年(1158年)8月、鳥羽法皇から多くの荘園を相続した美福門院が、

「後白河さんは元々中継ぎの予定だったんですし、守仁親王さんが無事成長された今、譲位されるのが筋ですよね?」

と言い出したのです。

この時代、荘園の多さは政治的権力に直結します。まして守仁親王は美福門院の養子でしたので、養母としてまっとうな要求でした。

このため、信西も拒み続けることはできず、後白河天皇が譲位。

守仁親王が二条天皇となりました。

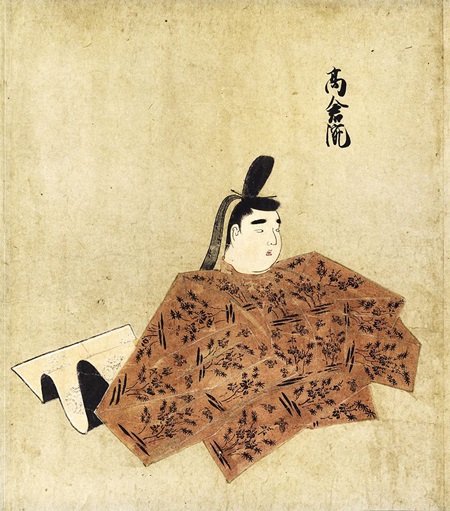

二条天皇/wikipediaより引用

協議を行った美福門院と信西が二人とも僧形だったことから、このやりとりは「仏と仏の評定」と称されています。

実際は、握手しながら蹴り合ってるようなイメージが湧いてきますが……。

いずれにせよ、これで新たな対立の構造が出来てしまいます。

慣例に従って院政をしたい後白河上皇派

vs

鳥羽法皇は薨去したし、後白河上皇は政治に向いてないから親政をしたい二条天皇派

後白河上皇と二条天皇の親子仲が良好とは言えないことも対立の遠因になったばかりか、後白河上皇派の中にも

「信西がウザイから排除したい。そのためなら二条天皇派と組んでもいい」

と考える”反信西派”がいて、非常にややこしい状況になっていきます。

そして勃発するのが【平治の乱】。

平治元年12月9日(1160年1月19日)のことです。

-

平家の天下を決定づけた「平治の乱」勝因は清盛の政治力が抜群だったから?

続きを見る

上記の記事タイトルをご覧になってピンと来るでしょうか。

合戦というより「政争」の印象が強いですが、事実上の総大将である清盛に面白い戦闘エピソードがあります。

指揮をとっていた部屋の妻戸に敵の矢が当たったことで怒り、

「ここまで敵を近づけるとは何たることか! どけ、ワシが馬を駆ろう!」

と言って、自ら戦線へ出た、ということになっています(平家物語)。

このときの清盛の格好がなかなかで。

・銀の大鍬形がついた兜

・濃紺の直垂

・黒い鎧

・漆塗りの矢柄と鷲の羽がついた矢を入れた箙(えびら・矢を入れて背負う道具)

・黒漆を塗った鞘の太刀

・球磨川の頬貫(浅い靴)

さらには黒い馬に黒い鞍を置き、出陣したといいます(平治物語)。

なかなかに見栄えがしそうですね。

しかし、この戦いに勝利した清盛は、戦後、大きな判断ミスを犯してしまいます。

よく知られるように、

・池禅尼の嘆願に応え、源頼朝の死罪を免じ、伊豆への流罪にした

んですね。

かつては源頼朝、近年では足利直義では?とされる神護寺三像の一つ(肖像画)/wikipediaより引用

これは単に彼女が優しかった――というより、おそらく頼朝の出仕先である上西門院(後白河上皇の姉)や、頼朝の母の実家である熱田大宮司家の干渉も大きかったと思われます。

しかし、平家にとっては重大な災厄となってしまいました。

朝廷の政争も巧みにかいくぐり

平治の乱に勝利した平清盛。

伊豆へ流した源頼朝は結果的に失敗となりますが、それはあくまで後の結果論であり、この後しばらくは後白河上皇・二条天皇のどちらにも肩入れしすぎず、中立な立場を維持しようと務めます。

自分の正室・平時子が二条天皇の乳母を務めていたため、清盛も乳母父=後見者の一人といえる状況でした。

一方で、後白河上皇の院庁の別当も兼務していています。

平家の状況が変わってくるのは、応保元年(1161年)9月。

後白河上皇と平滋子の間に、憲仁親王(後の高倉天皇)が生まれてからです。

高倉天皇/wikipediaより引用

滋子は、清盛の妻・時子の妹でした。清盛からすれば、義妹が未来の天皇の母になったわけです。

そして彼女らの兄弟(清盛の義兄弟)にあたる平時忠・平教盛らが、憲仁親王の立太子を狙って動き始めました。

激怒したのが、二条天皇です。

仮に憲仁親王が皇太子→即位となった場合、二条天皇は院政を敷けなくなります。

元々、親子仲が良くなかったこともあってか、二条天皇は

「父上が私から実権を奪おうとしているのだな!」

と考え、後白河上皇の近臣たちを解任。

二条天皇の怒りを知った清盛は、御所の警備として武士を派遣し、対立の意思がないことを示します。

そのおかげで清盛本人には累が及びませんでしたが、時忠に対する怒りは解けません。

「二条天皇に呪詛をかけた」という容疑で流刑になってしまいます。

二条天皇の信頼を勝ち取った清盛は、天皇親政を軌道に乗せ、その一方で関白・近衛基実に娘・盛子を嫁がせるなどして、摂関家との結びつきも強めました。

だからといって、完全に後白河上皇から離れたわけでもなく……。

この辺りの政治感覚の鋭さがさすがとしか言いようがありません。

長寛二年(1164年)には、後白河上皇のために蓮華王院(通称・三十三間堂)を造っています。

荘園も付属しており、これによって後白河上皇の経済事情が良くなりました。

後白河上皇がジワジワ浮上

二条天皇としては、平家を完全に自分の味方にしたかったのでしょう。

長寛三年(1165年)に、清盛の嫡子・平重盛を参議に就けますが、それから程なくして永万元年(1165年)7月28日、崩御してしまいます。

次に即位したのは二条天皇の息子である六条天皇。

六条天皇/wikipediaより引用

数え2歳で即位という異例の事態でしたが、後白河天皇→二条天皇→六条天皇という直系での継承が優先されました。

皇太子には、先述の後白河天皇の子である憲仁親王(二条天皇の弟)が立てられます。

こちらも当時数えで6歳。

六条天皇はもちろん、憲仁親王にもまだ乳母がついているような年齢です。

この時代の乳母は教育係も兼務するため、乳離れの後も長く仕えていることが珍しくなく、その乳母を清盛の嫡男・平重盛の妻が務めます。

つまり重盛が「次期天皇の乳母父」となり、平家は代替わりの後も安泰……という立場になったのです。

そして、近衛基実が摂政、その舅である清盛が中心となり、六条天皇の時代が幕を開けます。

一方そのころ後白河上皇は、あまり目立たない存在でした。

元々、後白河上皇は皇位継承の可能性が薄い立場だったこともあり、若い頃から今様(当時の流行歌)に熱中するなど、為政者としての資質に疑問を持たれていました。

また、性格的にも問題アリで。

周囲の話をあまり聞かず、自分のやりたいことを優先させる傾向があり、重臣たちには歓迎されていません。

しかし、にわかに時代が動きます。

永万二年(1166年)7月に基実が急死し、後白河上皇が政治に復活せざるを得なくなるのです。

後に源頼朝に「日本国第一の大天狗」と罵られる後白河法皇/Wikipediaより引用

当人やその近臣たちにとっては願ったり叶ったり。

摂関家の内部では、基実の子・基通がまだ幼かったため、代わりに弟・松殿基房が摂政を引き継いだのですが、ここで少々問題となるのが、摂関家の所領です。

基房が一時的にでもすべての所領を相続してしまうと、将来的に基通のところへ戻ってくるかどうか怪しくなります。

そこで清盛は、未亡人となった娘・盛子に、摂関家の所領の大部分を相続させました。

これによって平家一門の勢力がさらに強まり、逆に摂関家の力は削減。

清盛は春宮大夫、そして内大臣と重職を兼務していき、公私ともにめきめきと力をつけていくのです。

重盛も権中納言となり、将来が約束されているも同然でしたが、内大臣については間もなく辞任します。

おそらくは

・さらに昇進して太政大臣になりたい

・自分が健康なうちに重盛にも内大臣→太政大臣への道を確約させておきたい

という狙いがあったのでしょう。

以下のように

・清盛 春宮大夫→内大臣→太政大臣

・重盛 権中納言→(中略)→春宮大夫→内大臣

平家内で官職のバトンタッチを試みたというわけです。

身内での対立が比較的少なかったこともあり、これは無事に成功します。

そして仁安二年(1167年)2月11日、清盛が太政大臣、重盛が権大納言に昇進しました。

太政大臣は、白河天皇の治世以来、実権のない名誉職になっていましたが、

「摂関家以外の人間が人臣を極める官職に就いた」

という事実が重要です。

これに満足したのか、清盛は3ヶ月で太政大臣を辞任すると同時に、表向きは政治から引退。

ほぼ同じタイミングで平重盛が賊徒追討の宣旨を受けたため、平家が事実上の国軍同然に扱われるようになりました。

まさに絶頂!

しかし……。

仁安三年(1168年)から少々雲行きが怪しくなっていきます。

※続きは【次のページへ】をclick!