昭和十年(1935年)3月26日、与謝野鉄幹が亡くなりました。

歌人や雑誌創刊者として有名である一方、教師時代には女生徒に手を出すなど、中々の問題行動を起こしております。

現代では、刺激的な歌を詠んだ妻・与謝野晶子のほうが圧倒的な知名度ですかね。

彼女との始まりも不倫という、鉄幹の功績等を見て参りましょう。

赴任先の女学校で毎度の如く……

鉄幹は、僧侶の父と商家出身の母の間に、京都で生まれました。

10代のうちに、とあるお寺の養子に入って仏の道に入り、文学に興味を抱いて雑誌の編集なども始めます。

そして女学校の教員になったのですが……鉄幹は赴任した先で、ほぼ毎回(?)女生徒と「そういう関係」になってしまいました。

純愛ならばロマンある話かもしれません。

しかし、その都度、子供が生まれているので弁護のしようがありません。仏門に入った人がよくそんなことを繰り返せたものです。

その後、上京して出版社に入り、副業として跡見女学校(現・跡見学園)で教鞭を取るようになりました。

女学校で問題を起こしておいて、また教職に就くってすごい展開ですよね。雇う方も雇う方ですが、東京周辺には鉄幹のその辺の話が漏れてなかったのでしょうか。

生活が落ち着いたことで創作意欲も湧いたのか。鉄幹は『東西南北』『天地玄黄』といった歌集を続けて出版します。

この頃が本人の最盛期で、その作風は「ますらおぶり」=率直で素朴と評されました。

万葉集や同時代の歌風をますらおぶりと称することが多いですが、鉄幹もそういった歌風を持っていたんですね。

1900年に『明星』を発刊 100号で廃刊

しかし、プライベートの彼は、かなり歪んだ「ますらおぶり」でした。

この時期、鉄幹は最初の妻・浅田信子と別れて林滝野という別の女性と同棲するようになっています。

しかも、この二人はどちらもかつての教え子です。

特に信子のほうから見れば「世間や学校から白い目で見られながらもついてきた男性が、自分を捨てて別の(元)女生徒と暮らすようになった」わけですから、やりきれないどころの話。

気の強い人だったらブッコロしに行っていたかもしれませんね。

「何があっても自分のやりたいようにする」ことが、ますらお=勇気ある男だというのなら、間違ってはいませんが……傍目から見ると、とても良識ある大人のやることではありません。

その後の伴侶となる晶子との出会いも、当初は不倫でした。

鉄幹は彼女の歌才に惚れ込んで、滝野と離婚し、晶子との結婚を決めます。

仕事の面では1900年に月刊文芸誌『明星』を創刊。

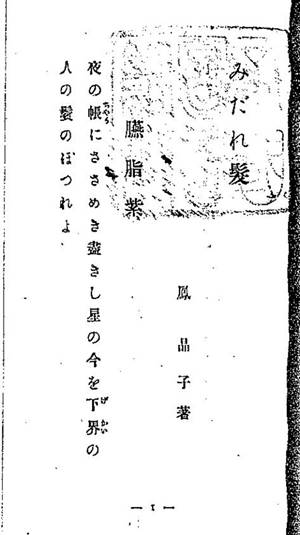

翌1901年に晶子の歌集『みだれ髪』を刊行したことで、同誌は名実共に充実していきます。晶子の成功で明星の知名度も上がったのです。

みだれ髪/wikipediaより引用

しかし明星は第100号で廃刊してしまいます。

晶子の「君死にたまふことなかれ」が明星に掲載されたのが明治三十七年(1904年)で、廃刊が明治四十一年(1908年)でした。

※続きは【次のページへ】をclick!