1868年10月23日に「一世一元の詔」が出され、元号が慶応から明治に変わり、新政府と共に国造りを率先して行われた明治天皇。

社会システムや日常生活など、あらゆる価値観が一気に変わっていく中で果たした役割とは何だったのか?

本稿では、明治天皇に関わるエピソードと共に、その功績を振り返ってみましょう。

お好きな項目に飛べる目次

激動の幕末期に満14歳で即位した明治天皇

幼少期の明治天皇はどちらかというとか弱い少年でした。

キヨッソーネの肖像画で見る少し険しい表情や、体格の良さそうな写真などとは印象が違いますかね。

※以下はキヨッソーネの事績まとめ記事となります

-

明治天皇や西郷を描いたキヨッソーネ~写真かと思いきや肖像画だったとは!

続きを見る

禁門の変(元治元年/1864年)で御所が銃撃に巻き込まれたり、よくわからん人が入り込んだりしたときは失神したといいます。

お姫様にはよくある話ですが、男性でこの手の話は割と珍しいかもしれません。

といっても、時代はいつまでもそれを許しません。

慶応二年(1866年)の末に父・孝明天皇が急死したため、年明け1867年には数え16歳で即位することになります。

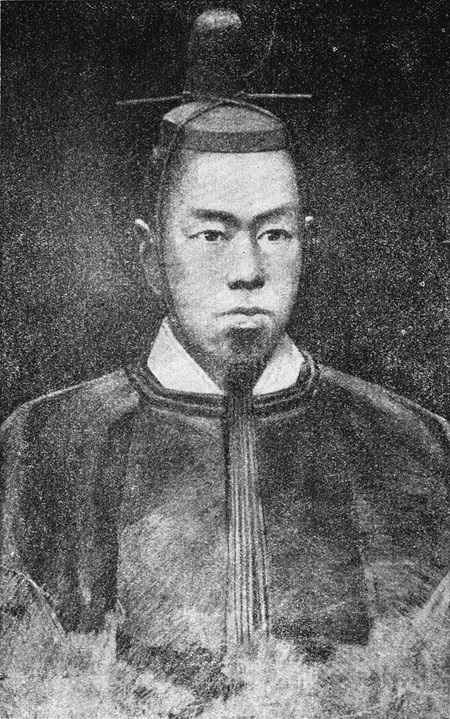

孝明天皇/wikipediaより引用

満年齢では14歳、現代では中学生にあたる少年が、激動の幕末における新政府の中心に据えられたわけです。常人であればプレッシャーで胃に穴が開きそうですね。

明治天皇も御内儀(天皇のプライベート空間)で誰かに愚痴をこぼしたことくらいはあるかもしれませんが、表向きそういう記録は残っておりません。

立場と政務になれる暇もなく、時代はどんどん進んでいくのでした。

即位の翌年には、江戸幕府十五代将軍・徳川慶喜から「権力を朝廷にお返しします」という表明が行われました。

受験でも大河ドラマなどの創作でもお馴染みの【大政奉還】です。

慶応3年10月14日(1867年11月9日)のことで、翌日に認められ、いよいよ明治天皇と朝廷が数百年ぶりに政治を執り行うことになります。

【大政奉還】と【王政復古の大号令】の違いって?

なにせ数百年ぶりのことですから、いざ大政奉還となっても「ハイ明日から仕事ね! 武家の皆さんはすぐ隠居してね^^」というわけにはいきません。

新政府の制度が整うまでの間は、旧幕府の面々が実務を執り行うことになっていました。

移行期間というやつです。

そして大政奉還の後、

「そろそろ私達が政治をやってもいいだろう。徳川家は速やかに政権の座を明け渡すように」

と【王政復古の大号令】が出されたのです。

慶応3年12月9日(1868年1月3日)のことで、こうなると出て来る問題がコレです。

「大政奉還と、王政復古の大号令の違いがよくわからん……」

この辺から四文字の用語が増えていくので混乱される方もおられますが、違いだけまとめるとこんな感じですかね。

(先)徳川慶喜から朝廷へ出された→大政奉還

(後)朝廷から公家と世間へ出された→王政復古の大号令

そもそも「幕府」とは、天皇の代わりに政治を行う機関なので、権力を返す相手は天皇になるんですね。

ここがわかっていれば、ごっちゃになることは少ないでしょう……といいたいところですが、これに限らずめんどくさい用語が目白押しなのが幕末~明治であり、明治天皇の生涯に起きていた出来事なんですよね……。

幕府の影響力を残そうとした慶喜

明治時代の始まりがややこしくなる理由の一つに「この時点では、形式上まだ江戸幕府が残っていた」ということがあります。

政治的権力を朝廷に返したことにより、徳川家や多くの武家が咎められるいわれはなくなった……はずでした。

そもそも慶喜が権力を返したのは「幕府という組織のトップではなくなるが、徳川家は臣下筆頭として生き残っていこう。まずは武家中心の議会を作るところからだ」と考えていたという説が有力です。

つまり「幕府」という看板(組織)がなくなるだけで、実質的には何も変わらないカタチを目指したことになります。

しかし、それは倒幕派の面々から見てもわかっていました。

徳川慶喜を政権から追い出さなければ、元の木阿弥ということです。

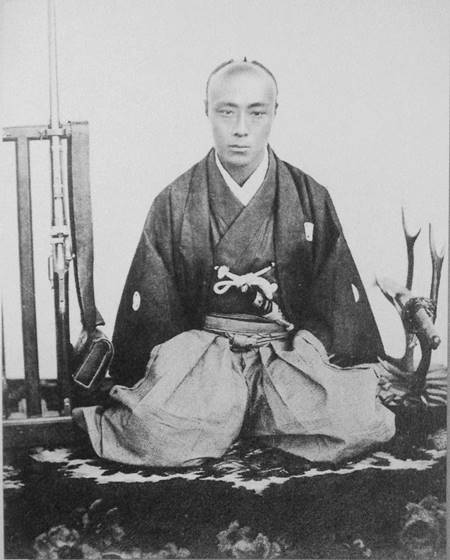

徳川慶喜/wikipediaより引用

そのため、倒幕派は慶喜に対する締め上げを開始。

具体的には、官職を辞して領地を朝廷に返すことを要求したのです。

そこまでされると思っていなかった慶喜は、これを拒否して大坂城に移り、様子を見ることにします。

多くの大名もまた、様子見のために慶喜の命令に従わず、地元にとどまっていました。

即座に上洛したのは、佐幕派だったほんの数藩のみ。

※続きは【次のページへ】をclick!