こちらは3ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【アイヌの歴史】

をクリックお願いします。

消えゆく文化

廃藩置県により、アイヌの人々を苦しめていた松前藩の場所請負制は終わりました。

代わって「開拓使」が置かれます。

この「開拓」という言葉も、一方的であります。

和人からすれば未開の地を切り拓くということになりますが、アイヌの人々にしてみれば、彼らの暮らして来た土地は豊かで自然の恵みにあふれ、切り拓くものではありません。

明治4年から10年の期限で置かれた「開拓使」。

移住してきた和人たちは、戊辰戦争で敗れた、会津藩はじめ奥羽列藩同盟の武士たちが中心です。

その中で、アイヌの風習を禁止する法律ができます。

当時の明治政府は、文明開化に躍起。

海外から見られて恥ずかしいと思われそうな風習は、片っ端から廃止するようにしたのです。

町の中から褌一丁で歩くような人々は消え、髷、お歯黒といったものが禁止されるのもこの頃です。

その流れが、アイヌにも及びました。

・農耕の奨励

・家焼きの風習廃止

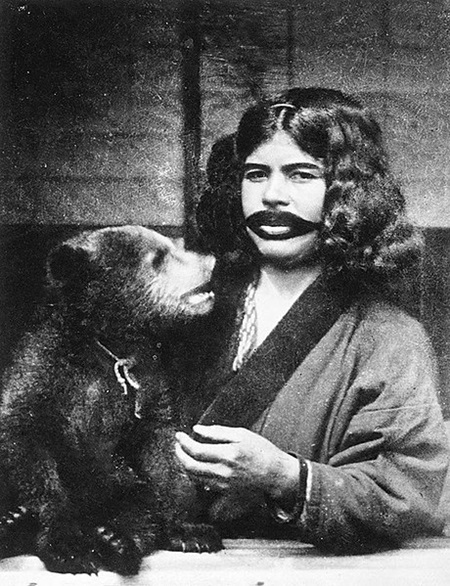

・女性の口の周りの入れ墨禁止

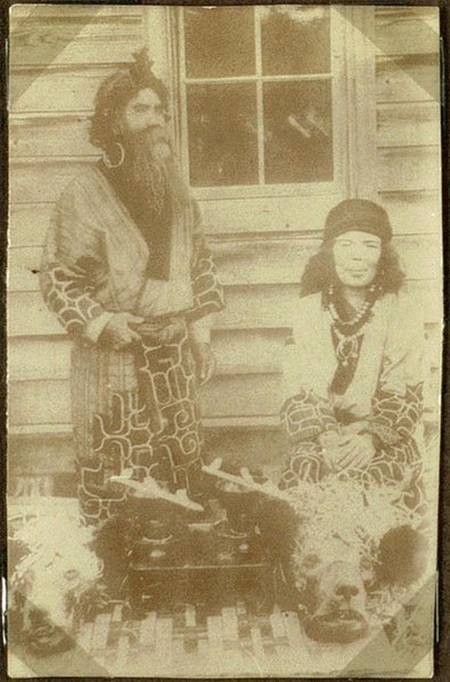

・男性の耳環禁止

・日本語の推奨

アイヌの人々は、入れ墨をしなければ神が怒る、これでは結婚できないと嘆きました。

いくら和人が善意であると主張しても、そこには深い悲しみと困惑が残されたのです。

農耕奨励と表裏一体であったのが、土地の取り上げ、シカやサケを対象とした狩猟禁止令です。

1875年(明治8年)、シカ狩猟が禁止されました。

この禁止令には抜け穴があります。

600名までならば免許を得て狩猟ができたのです。しかし、どう考えても和人優先とされるに決まっています。

そして、アイヌの人々の智恵である毒矢も禁止されました。

1879年(明治12年)、日高地方でサケ漁が禁止。

1883年(明治16年)、十勝地方でサケ漁が禁止。

サケなんか取らないで農耕でもしろ、ということです。

しかし、それまでずっと生涯サケをとり続け、それで生きてきた人々にとって、あまりに過酷なことではないでしょうか。

漁禁止の影響で、餓死者すら出たとされます。

和人の町が出来てゆく過程で、アイヌが強制的に移住させられる事例も増えてきます。

同化という言葉で、アイヌの人々の文化や生活が失われてゆきました。

「北海道旧土人保護法」という枷

1886年に「北海道土地払下規則」が成立。

名目的には、面積を本州の投資家に格安で売り渡すことで、大々的な事業を可能にするということでした。

ただ、これは開拓者にとっては小作争議の原因となるもので、問題のあるものでして。

急ピッチな開拓は、もはや正攻法だけでは追いつけなくもなりました。

当時、北海道には、多くの監獄がありました。

囚人たちは劣悪な条件で労働に従事させられ、道路を作る土木工事に動員。過酷な労働の中、多くの囚人が命を落としてゆきます。

北海道のインフラ整備には、血が流れているとも言えます。

こうした囚人の中には、自由民権運動に関わった政治犯も、多数含まれていました。

そして1899年(明治32年)には「旧土人保護法」が成立――。

保護という名目ですが、実態はアイヌ文化の破壊であり、アイヌの人々の生き方を否定するような、強引なものでした。

当時の北海道で、和人の土地主は最大で10万坪以上、耕しやすい土地を保有できたのに、アイヌの土地保有は一戸1万5千坪まで。

しかもその土地には、農業には適していないものも含まれていました。

それまで狩猟採集に生きてきた人々に、無理矢理農業に従事させようとした上にこの待遇。

そもそも、与えられた土地と言いますが、アイヌモシリの土地は、アイヌの人々のものであったはずです。

それを与えるというのも、おかしな話です。

同時に、アイヌ専用の学校も作られました。

カリキュラムは和人のものと同様でありながら、一部の教科はありません。

結果として学校は、アイヌ文化を捨てさせることにつながりました。

民族の誇りを求めて

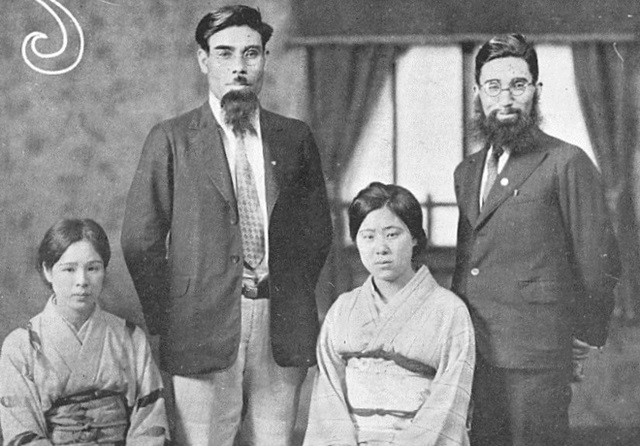

狩猟や文化を捨てさせられ、和人との融合を求められたアイヌの人々。

そんな中、自分たちのアイデンティティを求めた人がいました。

1923年に知里幸恵が『アイヌ神謡集』を出版。

アイヌ文化を伝える文学作品として、高く評価をされました。

惜しくも知里は、刊行の直前に夭折していますが、彼女の名を不朽のものとします。

違星北斗は、アイヌによるアイヌの復興を掲げ、短歌でその思いを表現しました。

彼の生涯も短いものでしたが、その思いは後世に残りました。

1930年(昭和5年)には、北海道アイヌ協会(現社団法人北海道ウタリ協会)が設立。

さらに1931年(昭和6年)になると、全道アイヌ青年大会も開催されます。

サハリンアイヌの日本国籍保持が認められたのもこのころ1933年(昭和8年)でした。

こうした動きを受け、旧土人保護法が改正されます。

農業だけではなく、漁業や家内工業も助成対象となり、アイヌと和人の混合教育が実施されるようになったのです。

しかし、「北海道旧土人保護法」は、戦後になっても残りました。

廃止に至るまでには、アイヌ民族初の国会議員である萱野茂氏の登場まで待たねばなりません。

1997年(平成9年)7月1日に、

◆アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律(1997年(平成9年)法律第52号、アイヌ文化振興法)

が、国会にて全会一致で可決されました。

第一条より

「この法律は、アイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統及びアイヌ文化が置かれている状況にかんがみ、アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する国民に対する知識の普及及び啓発を図るための施策を推進することにより、アイヌの人々の民族としての誇りが尊重される社会の実現を図り、あわせて我が国の多様な文化の発展に寄与することを目的とする。」

この施行に伴い、やっと「北海道旧土人保護法」が廃止されたのです。

後記

この記事は、以前から読んでいた『ゴールデンカムイ』がアニメ化され、試し読みでファンが増えたタイミングで掲載しましょう、と私から頼んだ一本です。

自分から提案しておきながら、今回の記事はかなり悩むこととなりました。

『ゴールデンカムイ』を読んで、描かれたアイヌの文化、服飾、料理、狩猟、言語に魅了されました。

同時に気恥ずかしさや気まずさも感じました。

あの作品を読むまで、私はそうしたものを全く知らず、関心すらなかったからです。

遠い国の歴史を知ることにかけては夢中になっていたのに、自国のアイヌ文化をまったく知らなかったことに、いたたまれない気持ちになりました。

本稿は、書きながらいろいろと悩みました。

自分は和人であるということも、勝手に書いてよいのだろうか、と自問自答し続けました。

自分のような無知な人間だからこその見方がある、というような思い上がりは絶対に言うつもりはございません。

無知、無理解なゆえに誤った表現もあるかもしれません。

その場合は、ご指摘くださると幸いです。

あわせて読みたい関連記事

-

和人はアイヌをどう差別してきた? 古代から1,000年以上の歴史を振り返る

続きを見る

-

江戸・明治時代の日露関係はアイヌを見落としがち~ゴールデンカムイで振り返る

続きを見る

-

『ゴールデンカムイ』戦場に立ったアイヌたち 知られざる活躍 日露~太平洋戦争にて

続きを見る

-

危険なヒグマと歴史的にどう付き合ってきた? アイヌの知恵と開拓民の対処法

続きを見る

-

蝦夷地を北海道と名付けたのは誰かご存知?松浦武四郎 アイヌの搾取に抵抗する

続きを見る

【参考文献】

平山裕人『アイヌの歴史――日本の先住民族を理解するための160話』(→amazon)

北国諒星『歴史探訪 北海道移民史を知る』(→amazon)

他