大河ドラマ『光る君へ』の第44回放送で、ついに「三后」を実現させた藤原道長。

・彰子が太皇太后

・妍子が皇太后

・威子が中宮

というように三人の娘たちが立后して父の栄華を支え、ドラマではこのとき例の歌が詠まれました。

皆さんご存知、こちらです。

この世をば

我が世とも思ふ

望月の

欠けたることも

なしと思へば

いわゆる『望月の歌』であり、天下栄華を極めた藤原道長が、この歌を詠むキッカケになったのが、寛仁二年(1018年)10月16日のことでした。

要するに藤原氏の超最盛期ですね。

では、望月の歌はどこに記録されていたのか?

その後の藤原氏の支配体制はどうなっていったのか?

ある意味“フラグ”とも言える当時の状況と、その後の藤原氏を追ってみましょう。

娘が揃って入内で最高潮

望月の歌は藤原実資の日記『小右記』に記録されていて、国立公文書館さんもエックスにポストを投下しておりました(その詳細はこちらへ→link)。

その後、道長の栄華は長く続いたのか?

というと、実はそうとも言い切れないところがあります。

まずは、この日の主役となった二人の女性について。

藤原妍子(けんし・きよこ)は道長の次女で、姉妹の中でもとりわけ美しいといわれていました。

若い頃は派手好きだったのか。

側仕えの女房たちもかなり着飾っていたようです。

道長は既に長女・藤原彰子(しょうし・あきこ)を入内させていましたから、妍子を入内させる頃にはもう「ワシの娘ならば相応のぜいたくもせんとなガハハ」(※イメージです)とか思ってたかもしれませんね。

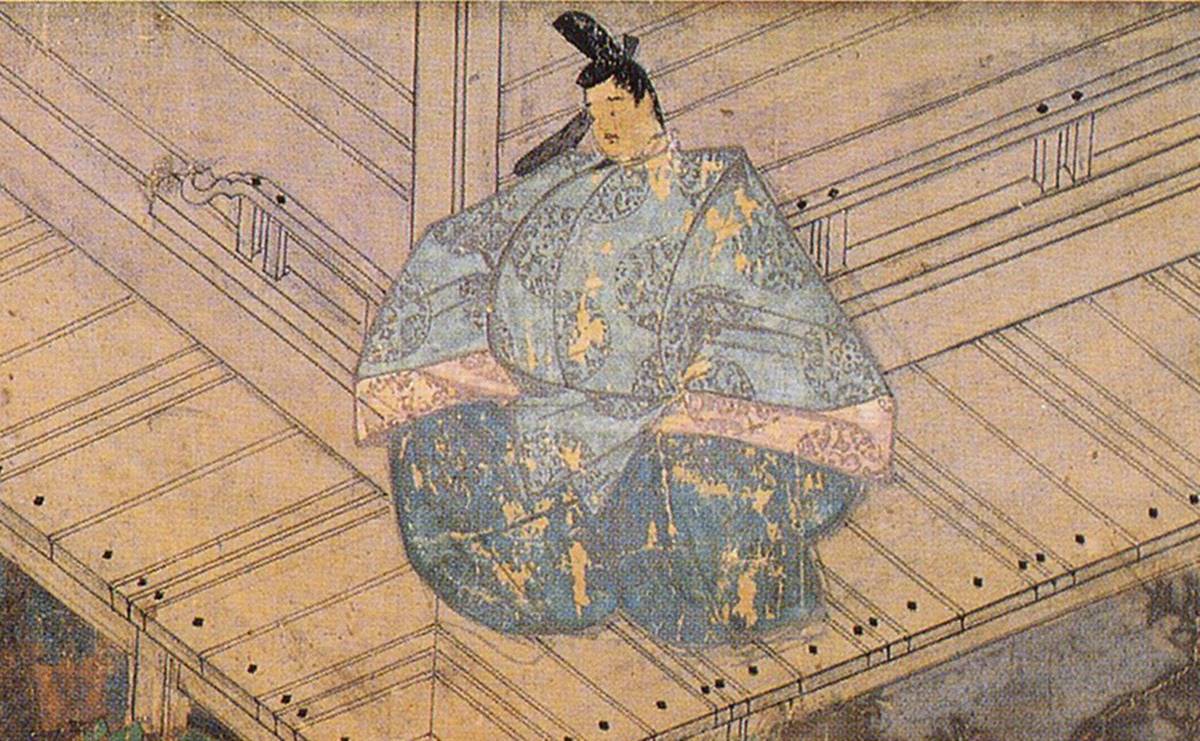

『紫式部日記絵巻』より/wikipediaより引用

威子(いし・たけこ)は道長の四女です。

正室生まれで、実質的には三女といっても差し支えない扱いを受けていました。

しかし彼女が入内した相手は9歳も年下の後一条天皇、しかも一番上の姉・彰子の息子でしたので、当人は肩身の狭い思いをしていたようです。

入内したとき威子は20歳になっていたので、これも気まずい思いをする原因になったでしょうね。

当時とすれば「何か差しさわりがあって結婚できないのだろう」と思われても不思議ではない年齢でした。

道長の血を引く皇子が生まれてこない……

そんな感じの二人が入内し、同じ日に皇太后・皇后となったわけですが、既に日……いや、月は傾きかけていました。

妍子は皇子を産むことなく皇太后になりましたし、威子も皇后にはなったものの、やはり皇子を産むことはできませんでした。

これにより、永遠に続くかと思われた藤原氏の栄華は徐々にかげりを見せていきます。

その先駆けともいえる出来事は、道長の末娘・嬉子(きし・よしこ)が道長の存命中に亡くなったことでした。

当時の皇太子妃だったので、長生きしていれば皇后にも皇太后にもなったハズですけれども、かないません。

嬉子の忘れ形見となった皇子はやがて後冷泉天皇となりました。

しかし、この方からも皇子が生まれず、皇室における道長の血筋は絶えることになります。

また、嬉子が亡くなった二年後には妍子も両親に先立っており、『栄花物語』では「老いた父母を置いていってしまわれるのか」と道長が悲嘆にくれる様子が描かれています。

さしもの道長も、子供に相次いで先立たれるのは堪えたようですね。

※続きは【次のページへ】をclick!