こちらは3ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【和泉式部】

をクリックお願いします。

母娘そろって見事な和歌バトル

娘・小式部内侍をかばった逸話もあります。

小式部内侍のもとには藤原教通(道長の五男)が通っていたのですが、その兄である頼宗も惹かれて通っていました。

それを知った頼宗が機嫌を損ねて

人知らで ねたさもねたし 紫の ね摺りの衣 うはぎにもせん

【意訳】こんなことを隠していたなんて妬ましい。私が通っていたことは隠していたけれど、いっそのこと世間沙汰にしてしまおうか

という歌を送ってきたことがありました。

これに対し、和泉式部が以下のように返しています。

濡れ衣と 人にはいはむ 紫の ね摺りの衣 うはぎなりとも

【意訳】あなたがそんなことをしても、私たちは『濡れ衣だ』と言いましょう

母子のエピソードで目立つものはない代わりに、この歌からは和泉式部が娘のことを深く愛していたことが伝わってくるように思います。

一方、和泉式部と保昌が丹後へ行っている間、都に残った小式部内侍には、歌に関する武勇伝があります。

百人一首に採られている歌の話なので、ご存じの方も多いかもしれませんが……。

当時「小式部内侍は、母親の和泉式部に歌を代作してもらっている(だから本人の歌才は大したものではない)」という不名誉な噂がありました。

これを知っていた藤原定頼(藤原公任の長男)からこんなことを言われます。

藤原定頼/wikipediaより引用

「お母上から今度の歌会の歌は届きましたか? さぞ心細いでしょうね^^」

そこで小式部内侍が咄嗟に詠んだのがこちら。

大江山 いく野の道の 遠ければ まだふみもみず 天の橋立

この歌を意訳すると、

「母のいる丹後までの間には、大江山を越えて生野の道を通っていかなければなりません。私は天橋立すら踏んでいませんし、母の手紙も見ておりませんよ」

となります。

手紙を意味する”文”と、土地を”踏む”をかけた見事な歌ですよね。

「私は母に代作など頼んでいませんが、何か?」

そんな風に撃退すると、定頼は面食らいすぎて返歌ができず、物笑いになったといわれています。

当時は、相手から和歌を送られたときには返歌をするのが礼儀だったのです。

なんだかラップバトルみたいですが、小式部内侍のカッコいい話であると同時に、定頼の口の軽さが伝わってしまった話でもあります。

ちなみに、父親の藤原公任も、紫式部に対して軽口を叩いてスルーされた……という逸話がありますので、悪いところが似てしまった父子だったのかもしれません。

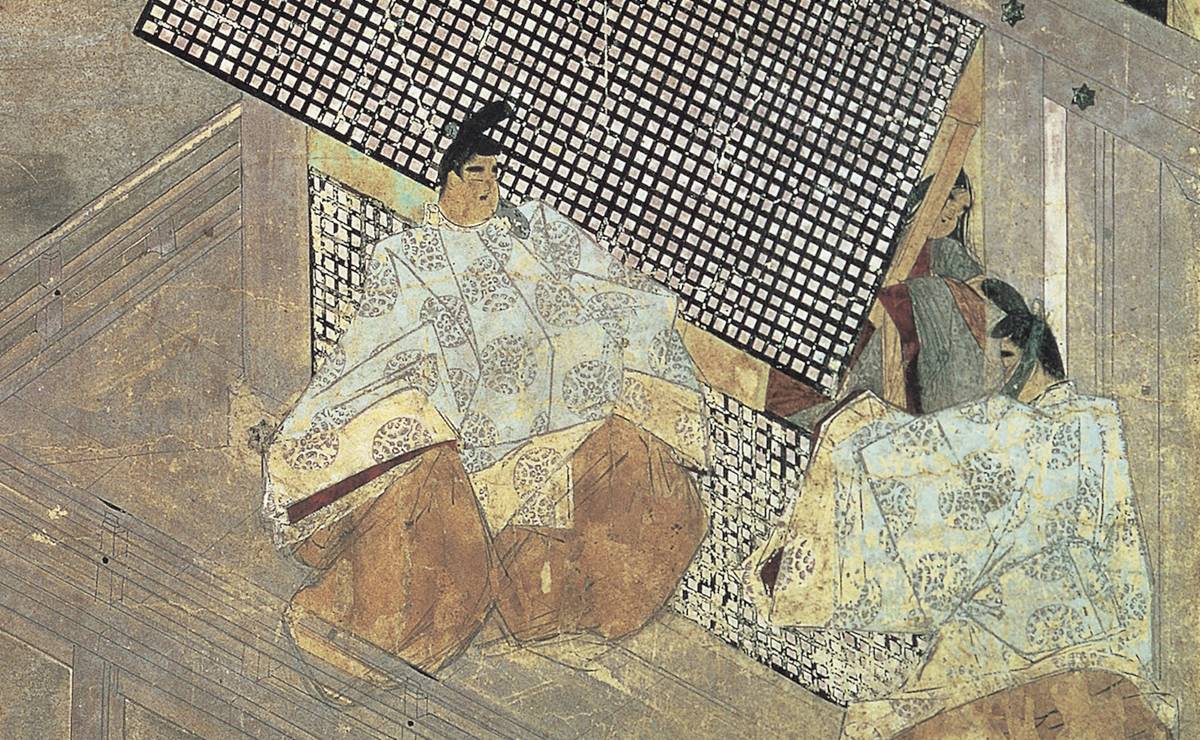

画像はイメージです(紫式部日記絵巻/wikipediaより引用)

話を和泉式部に戻しましょう。

娘に先立たれて詠んだ悲嘆の歌が……

万寿二年(1025年)、小式部内侍が出産により、若くして世を去ってしまいます。

和泉式部は大いに悲しみ、次の歌にその悲嘆が強く現れています。

とどめおきて 誰をあはれと 思ふらむ 子はまさるらむ 子はまさりけり

【意訳】あの子は命が尽きるとき、誰のことを気にかけていただろう?きっと自分の子供のことに違いない。私だって親に死なれたときより、娘に先立たれた今のほうがつらいのだから

子を持つ親であれば、誰しも涙を誘われてしまいそうな歌ですよね。

この歌を見ると、和泉式部は、道長の言うような「浮かれ女」というより、良くも悪くも情が濃い女性だったのではないでしょうか。

古くから子供に先立たれて悲しむ親の歌や文学は多々ありますが、亡くなった子供の立場になって描かれたものは少なく、和泉式部の独特で優れた感性がうかがえます。

なお、小式部内侍が亡くなった頃、和泉式部も当時としてはかなり高齢の50歳前後と思われます。

その後どうしていたのか?

いつ頃亡くなったのか?

冒頭で触れたように、詳細は不明です。

藤原彰子のもとにいれば、何らかの記録は残されていたでしょうから、宮仕えの期間はあまり長くなかったのかもしれませんね。

和泉式部といえば「恋多き女」というのが一番強いイメージかもしれません。

しかし、こうしてみると「大切な人に次々と先立たれた女性」という面もかなり強いように感じられます。

感情豊かな分、死別のたびに深い悲しみ襲われ、周りの人に寄りかかりたくなるようなこともあったでしょう。

独特な感性と感情の振れ幅、優れた歌才が掛け合わさって、他の人には「理解しがたい女性」と認識され、最もわかりやすい特徴となる恋愛方面のことがクローズアップされて伝えられたのでは?と思ってしまいます。

それなのに単に恋愛経験が多かったというだけで「素行が悪い」と評されるとしたら、不憫でなりません。

素行の種類は異なりますが、道長も若い頃は相当乱暴なことをしていますし、その中には女性相手のものもありますので「アンタが言うんかい!」という気もしますしね。

画像はイメージです(源氏物語絵巻/wikipediaより引用)

ちなみに『和泉式部日記』には『和泉式部物語』という表記もあったようで「作者は別人では?」と見る向きもあります。

終わっている箇所もかなり中途半端ですし、散逸してしまった場面もあったかもしれません。

今後の研究や新発見によっては、和泉式部の人物像がガラッと変わる可能性も高そうですね。

最後に、彼女の恋以外の歌に注目してみたいと思います。

夕暮に 物思ふ事は まさるかと 我ならざらん 人にとはばや

【意訳】夕暮れ時に物思いに耽りやすくなるのは自分だけなのだろうか?私ではない誰か他の人に訊ねてみたい

都人 いかにととはば 見せもせん かの山桜 一えだもがな

【意訳】都の人に『旅先はどうでしたか』と尋ねられたら、あの山桜を一枝折って見せたいものだ

恋愛とは関係ない歌からも、和泉式部の優れた視点や感性が浮かび上がってくるような、そんな歌ではないでしょうか。

そして現代で最も有名なのは、やはり百人一首にも採られているこちらかもしれません。

あらざらむ この世のほかの 思ひ出に 今一度の 逢ふ事もがな

【意訳】私の命はもうすぐ尽きるでしょうが、この世での思い出として、もう一度だけあなたにお会いしたいものです

この歌は、和泉式部が病みついていた頃に人に送った歌とされています。

送った相手が誰なのかはわかっていません。

しかし、彼女が生涯愛情深い人物であったことだけは伝わってくるように思います。

あわせて読みたい関連記事

-

藤原彰子の生涯|紫式部や一条天皇と共に父・道長の政権を盤石にした功労者

続きを見る

-

紫式部は道長とどんな関係を築いていた?日記から見る素顔と生涯とは

続きを見る

-

彰子と一条天皇の皇子・敦成親王~後の「後一条天皇」はどんな人物だった?

続きを見る

-

藤原道長は出世の見込み薄い五男だった なのになぜ最強の権力者になれたのか

続きを見る

-

紫式部と藤原道長の恋愛はあり得るのか?二人で駆け落ちなど実際できるのか?

続きを見る

【参考】

国史大辞典

『和泉式部日記 (講談社文庫)』(→amazon)

『新訳 詞花和歌集』(→amazon)

『新訳 後拾遺和歌集』(→amazon)

ほか