スマートフォンやPCが全盛の時代、廃れそうで決してそうならないものがあります。

文房具です。

帳簿をつけるのは専用のソフトやエクセルがありますし、文章を書くのだってワードで十分。

もはや鉛筆やボールペンなど出番はなさそうで決して無くならず、中にはこだわりの万年筆や手帳を用いている方も少なくないでしょう。

こうした傾向は大河ドラマ『鎌倉殿の13人』の舞台だった、平安末期から鎌倉時代にかけても同様で、中世の文房具にも非常に重要な意味があります。

紙や硯、そして木簡など。

用いる人の経済・文化事情も垣間見え、劇中の言葉やナレーションでは説明しきれない背景が実は表現されたりするのです。

特に興味深かったのが『鎌倉殿の13人』で義時が手にしていた「木簡」。

地味なシーンのため、あまり注目されることはなかったですが、これが文化生活基準なども垣間見えてくるから、放置しておくのももったいない。

木簡を中心に当時を振り返ってみましょう。

絵・小久ヒロ

文房具 中国大陸より来たる

大河ドラマ『鎌倉殿の13人』で「木簡」が印象的に取り上げられたのは第3回放送でした。

山で狩りをして、北条館に戻ってきた坂東武者たち。

「獲物を肴にして、パーッと飲もうゼ!」

三浦義村にそう声をかけられた北条義時が誘いをアッサリ断り、

「木簡を見る」

と言い出したのです。

義村は、義時のことを「コイツ、隠キャだな」とでも言いたげに皮肉っていましたが、義時はそこに記された米の数字をもとに周囲の豪族の兵数を割り出したんですね。

木簡は、東アジアにおいて用いられた木製の板で、竹を用いたものは「竹簡」と呼ばれ、『三国志』ものの華流ドラマでもおなじみの存在です。

そこでまずは、日本にとっても非常に重要だった、中国の事情から振り返ってみましょう。

儒教の経典である四書五経にせよ、歴史書の『史記』にせよ、もともとは木簡に記され、当時の本棚は“木製のロール”が積み重ねられていました。

木では厚みがあるため、「帛」(はく)と呼ばれる“絹の布”に文字を記すこともありました。

そして、その木簡の便利さと帛の薄さを兼ね備えた“大発明”が、前漢時代から見られるようになります。

「紙」です。

ぼちぼち普及していた紙の製法を、後漢の蔡倫(さいりん)が確立し、世の中に普及し始め、情報革命が起動。

『三国志』でおなじみの後漢末期から魏晋南北朝は、思想と情報流通の底上げがなされた時代であり、その状況を表した言葉として、こんな言葉があります。

洛陽の紙価(しか)貴(たか)らしむ

西晋時代、左思の「三都賦」(さんとのふ)の評判があまりによいため、洛陽では紙が売れて高騰したというもので、ベストセラーを示す言葉としても定着していますが、それのみならず当時の状況もわかります。

木簡や竹簡よりも、紙が普及しやすかったこと。

当時の文学は書写するしかなかったこと。

現代人からすれば、いちいち肉筆で書き写すなんて大変なことだと思えますが、それは私たちが印刷を知っているから。

紙が広まるこの時代は、書道が飛躍した時代でもありました。

字を上手に書く人物はこれ以前にもいましたが、紙に書くとなると書そのものが変貌します。

例えば紙に字を記す初の大書道家として、東晋の王羲之は現在に至るまで敬愛されています。

では日本における紙や木簡はいつからか?

魏晋南北朝のあと、統一された中国大陸の隋――そこへ日本からの使者が訪れました。

この遣隋使と、続く遣唐使により、中国大陸から様々な文物がもたらされます。

紙、筆、文字、書物、そして木簡……こうした文房具を駆使して、日本に住む人々も文書を記録してゆくようになったのです。

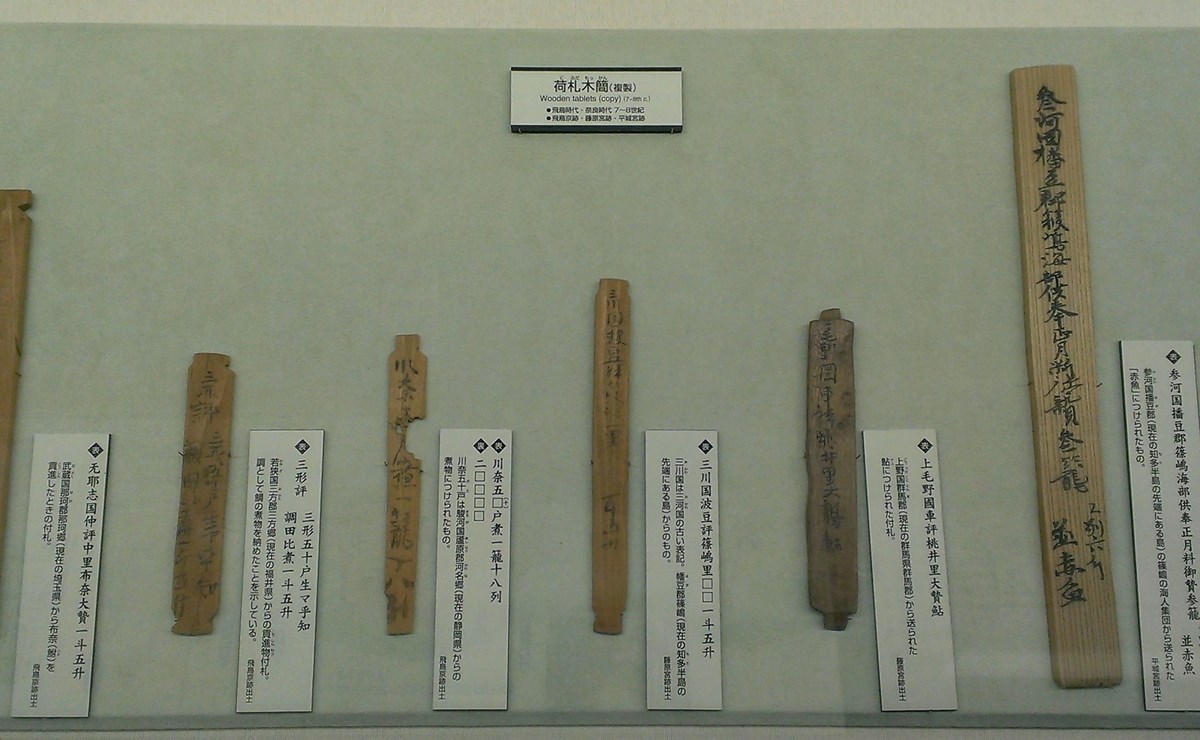

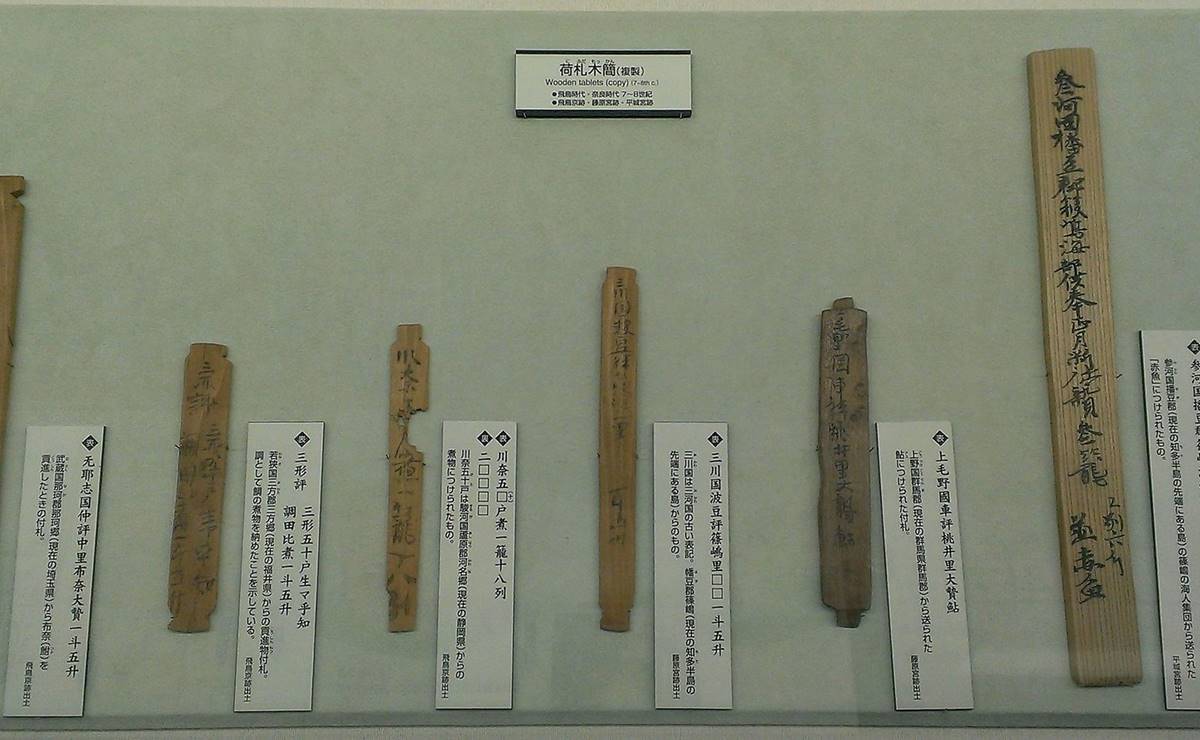

飛鳥~奈良時代の木簡/photo by さぱしあ wikipediaより引用

中国では、まず木簡があり、次に紙。

それが日本では同時に普及し始めたため、用途によって使い分けがなされました。

渡来したのは遣隋使ですから飛鳥時代の話で、それから約500年が経った『鎌倉殿の13人』の舞台へ時計の針を進めましょう。

ドラマのセットからは小道具担当者の気合を感じます。

登場人物が扱う文房具にも、彼らの経済や知識の状態が現れているのです。

その代表的な人物として、三善康信、後白河法皇、源頼朝、北条政子を見てまいりましょう。

三善康信の「風字硯」(ふうじけん)

うっかり者が歴史を動かすとされた三善康信。

以仁王が敗死すると、接触した源氏すべてを平家が討伐するという誤報を流したため、時代が一気に動き始めます。

これだけでも十分過ぎるうっかり者ですが、小道具の使い方でその性格が強調されています。

三善康信が、硯をひっくり返してしまうシーンがあります。

あの硯は「風字硯」(ふうじけん)と呼ばれるもの。底に足があるので、不安定なのです。

ひっくり返す状況にあわせ、当時あってもおかしくないものを選んだスタッフのみなさん、そんな気遣いが光る場面です。

あんな一瞬だけの場面にわざわざ風字硯を準備するなんて、非常に細かい気遣いを感じます。

硯、筆、墨、紙を指す言葉として「文房四宝」(ぶんぼうしほう)があります。

中国由来のこのブームを受け、日本の王朝文人たちもヒートアップ! きっと三善康信も、あの硯には彼なりのこだわりがあったのでしょう。

硯は文房具の中でも消耗品ではないので、そこまで裕福ではない三善康信も、奮発してよいものを手に入れたのかもしれません。

バランスが悪くともあの硯を愛用する三善康信の姿を想像すると、なんともいじらしく思えてきます。

※続きは【次のページへ】をclick!