源頼朝の跡継ぎと言えば源頼家。

ご存知、鎌倉幕府の二代目将軍であり、1204年8月14日(元久元年7月18日)はその命日です。

大河ドラマ『鎌倉殿の13人』では、いささか出来の悪い人物として描かれましたが、まぁ、無理もない話かもしれません。

史実では頼朝の死後、鎌倉は御家人たちの権力闘争が始まり、とても経験未熟な若者に処理できるような事態ではありませんでした。

ある意味、頼家は犠牲者であり、そのことは頼家の妻選びにも顕れているかもしれません。

今回、注目したいのは、その一人・辻殿(鎌倉殿の13人ではつつじ)。

頼家の正室か?とされる女性であり、また公暁の母でもありました。

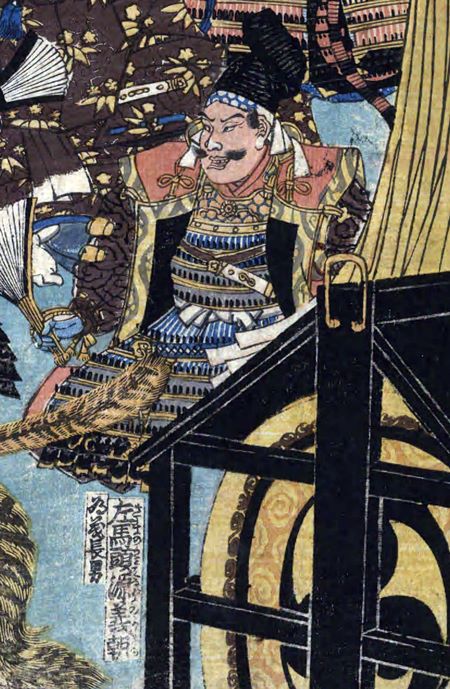

公暁(月岡芳年『美談武者八景_鶴岡の幕雪/wikipediaより引用

公暁といえば、これまた何かと胸がザワザワする人物ですが、その母であるつつじ(辻殿)とは一体どんな女性だったのか?

生涯を振り返ってみましょう。

源頼家の正室は誰なのか?

史実における源頼家の正室は一体誰なのか?

辻殿(つつじ)か、若狭局(せつ)か――実は確定できません。

将軍職にある者の正室が不明というのも妙な感じがするかもしれませんが、他ならぬ頼家とその妻子が誅殺されたという事情に加え、さらには彼女たちの生まれ(背後にある力関係)も影響しています。

辻殿(つつじ)が源氏の血を引き、若狭局(せつ)が比企一族の出身。

『鎌倉殿の13人』では、そうした血縁関係に着目しながら、頼家の女性関係をすべて浮かび上がらせるのではなく、辻殿(つつじ)と若狭局(せつ)に絞っていると考えられます。

本作では、頼朝や義経もそうでした。

史実では割と著名な側室も登場しないまま話が進められています。

葛飾北斎が肉筆画で描いた白拍子の静御前/wikipediaより引用

彼女らを割愛しても、物語の大筋に変わりはないと判断されたのでしょう。

では、辻殿(つつじ)の出自に注目です。

源氏に忠義を尽くした賀茂重長の娘

辻殿(つつじ)の父は、清和源氏の血を引く賀茂重長。

賀茂一族の武士たちは【保元の乱】と【平治の乱】で頼朝の父・源義朝に忠誠を誓い、数々の戦果をあげました。

源義朝/国立国会図書館蔵

治承5年(1181年)、この重長は【墨俣川の戦い】に源氏方で参陣し、討死しています。

『鎌倉殿の13人』では義円の戦死場面も描かれた戦いであり、重長はまさしく源氏に忠義を尽くした武士でした。

そんな重長を父とする辻殿(つつじ)の生年は不明。

父が討死する一歩手前、治承5年(1181年)の前には生まれていたと考えられ、寿永元年(1182年)生まれの頼家より年上ですね。

この父の血だけでも、辻殿(つつじ)はかなり重要な人物といえます。

しかし、彼女の母はもっと凄まじい血筋の女性でした。

というのも……。

※続きは【次のページへ】をclick!